Во Всемирный день домашних животных «Фонтанка» рассказывает, какие дополнительные смыслы несут питомцы на хорошо известных вам картинах

Изображения кошек, собак, а вместе с ними горностаев, белок и других диких и домашних животных часто встречаются в искусстве и иногда несут самые неожиданные смыслы. «Фонтанка» подготовила подборку работ, где невозможно понять замысел художника, не разобравшись в символике образов.

Леонардо да Винчи. «Дама с горностаем», 1489–1490

Традиционно считается, что моделью для знаменитой картины была Чечилия Галлерани, любовница миланского герцога Лодовико Сфорца. У этой работы сложная символика. Обычно горностаев рисовали на женских портретах, желая подчеркнуть целомудренность женщины — из-за белого меха зверь в средневековье считался символом чистоты. Здесь история немного другая, ведь всем было известно, что красавица — фаворитка вельможи. Но горностай изображен на личной эмблеме Сфорца. А так как считается, что Чечилия была беременна в момент написания портрета, то горностай не только выполняет композиционную функцию, прикрывая живот, но и как бы обеляет грех девушки и демонстрирует защиту ее покровителя.

В то же время изображение зверька не религиозно-символическое, а анатомически очень точное, что несёт в себе эротический подтекст. Об этом, по мнению некоторых исследователей, свидетельствует своеобразный разрез рукава платья Чечилии — символ женской чувственности.

Лоренцо Лотто. «Семейный портрет», 1523

Это портрет вдовца Никколо ди Бонги и его умершей жены — на это указывают бледность женщины и то, что она изображена выше мужа, что не могло быть в обычном семейном портрете. Между супругами лежит, свернувшись, белка. На листке бумаги, который держит в левой руке мужчина, латинская надпись: HOMO NVNQVAM — «Человек никогда». Понятно, что белка тут олицетворяет какой-то порок, от которого решительно отказывается герой изображения.

Существуют две распространенные трактовки смысла картины. Первая обращается к легенде, что самец белки выгоняет зимой в голодное время самку из гнезда, чтобы ему самому хватало корма. Согласно второй трактовке, белка свернулась, спрятавшись от природных невзгод (пейзаж в окне показывает бурю). Человек же, в отличие от эгоистичного зверя, всегда помнит об обязанностях мужа и делит с женой последний кусок хлеба (по первой версии) или же стойко встречает несчастья на жизненном пути (по второй).

Рафаэль. «Мадонна со щеглом», 1505

В готический период Мадонну с младенцем часто изображали с голубем — символом Святого Духа и жертвенности. Кроме того, было распространено аллегорическое представление души в образе птицы.

Новая иконография сложилась позднее, под влиянием неканонической легенды, что во время крестного пути Христа ему на голову села птица и выдернула из его лба окровавленный шип тернового венца — с тех пор у щеглов вокруг клюва красное кольцо. Изображение щегла на картине с маленьким Иисусом красноречиво предвещает его предстоящие страдания.

Ганс Гольбейн-младший. «Портрет дамы с белкой», 1527–1528

Современники художника прекрасно считывали символы, которыми широко пользовались в эпоху Ренессанса. Если для нас не представляется возможным что-то понять о модели художника по этому портрету, то средневековому зрителю сразу было ясно: на портрете изображена молодая, но очень серьезная и благонравная женщина, мать большого семейства. Об этом говорят атрибуты: белка свидетельствует о хозяйственности, запасливости и заботе о семейном гнезде, а дрозд отражает готовность защищать очаг от внешних невзгод.

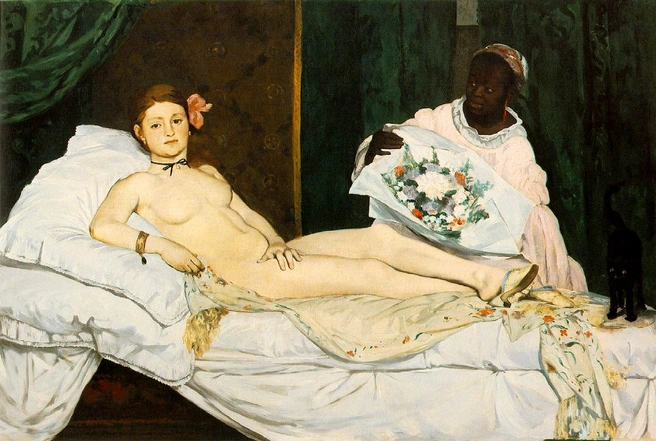

Эдуард Мане. «Олимпия», 1863

Картина, написанная французским импрессионистом Эдуардом Мане, вошла в историю Парижского салона 1865 года из-за громкого скандала. Посетителей выставки оскорбило, что обнаженная на картине не прячет робко и целомудренно глаза, как принято у мифологических Данай и Антиоп, а дерзко смотрит прямо на зрителя, не скрывая наготы. Ее туфли, украшения, прическа, будуар — все говорит о том, что на картине изображена современная девушка. А на то, что это «дама полусвета», однозначно указывает изображение черного кота — символа сексуального искушения и женского соблазна.

Петров-Водкин. «Купание красного коня», 1912

Красный конь на картине Петрова-Водкина часто ассоциируется с «красной» большевистской революцией, революционным флагом. Тогда мальчик, купающий коня, трактуется как новый порядок, молодое советское государство. Вот только написана картина была за несколько лет до октябрьского восстания.

В славянской мифологии конь был священным животным. Он был и оберегом, и жертвой богам. Красным конем древним людям представлялось Солнце, днем бегущее по небосводу, а вечером спускавшееся в подземное царство мертвых.

Сначала художник написал животное гнедым, но изменил его цвет, изучив стилистику новгородских икон с их яркими цветами.

Эта работа в сложном символизме соединяет древние дохристианские символы с иконописными, а также с художественными открытиями модернизма («Танец» Матисса) и авангарда. Художник как провидец размышляет о своей стране, ее новом пути и новой жертве.

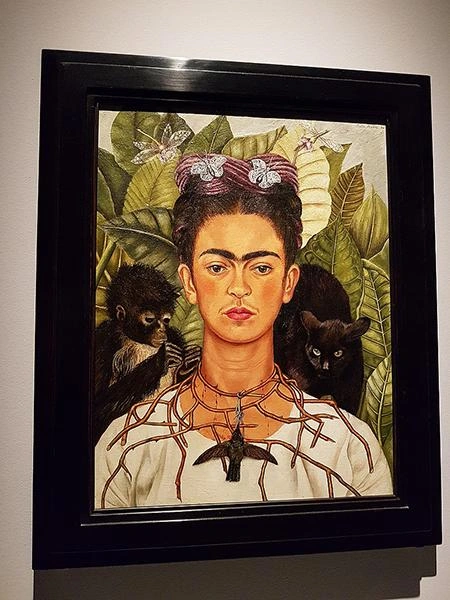

Фрида Кало. «Автопортрет с терновым ожерельем и колибри», 1940

Мексиканская культура имеет большое значение в живописи художницы. Местную иконографию Кало использует в своих портретах. Обезьянка, которую действительно подарил художнице муж, теребит терновое ожерелье, причиняя женщине боль. Украшение напоминает о терновом венце Христа, символе страдания, которое она испытывала от неразделенной любви. У черной кошки тоже негативная символика — неудача и смерть. Колибри, которая висит мертвой у художницы на шее, считается талисманом удачи для влюблённых в мексиканском фольклоре и в то же время символом ацтекского бога войны, таким образом соединяя в изображении любовь с саморазрушением.

Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»