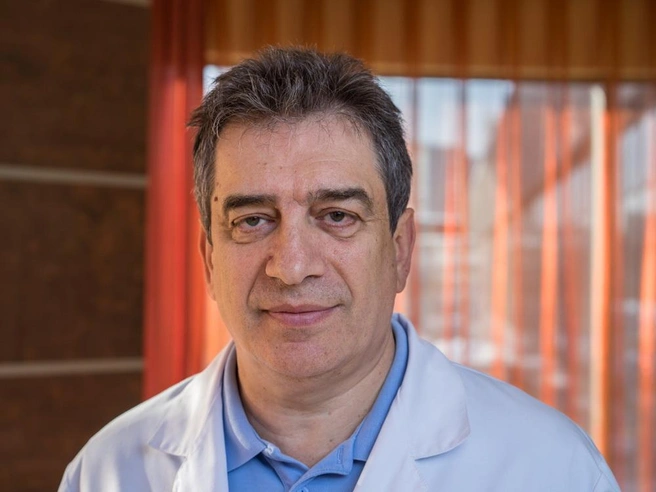

Как частной клинике пришлось на ходу учиться работе в разгар эпидемии, как выглядит COVID глазами акушера, чем лечат коронавирус в негосударственных госпиталях и почему инвестиции в медицину всегда оправданы — рассказал «Фонтанке» глава сети «Мать и дитя» Марк Курцер.

В Петербурге 12 января открылась первая частная клиника «Мать и дитя», которая будет принимать больных коронавирусом, в том числе тяжелых. До сих пор этим занимались только государственные стационары, работая на пределе возможностей и ставя печальные рекорды.

В отличие от Москвы, где частных коек в «ковидариях» были сотни еще в прошлом году, петербуржцам, даже готовым платить за лечение, приходилось либо отдаваться стихии госмедицины, либо ехать в столицу — в те самые частные госпитали. Глава сети «Мать и дитя» Марк Курцер в интервью «Фонтанке» рассказал, чего не хватает, чтобы открыть еще 200–300 таких же клиник по всей стране.

— Какая роль в решении проблемы коронавируса была за минувшие два года отведена частной медицине в целом и какое место на этом фронте заняла ваша сеть? Какие новые компетенции получили ваши специалисты за это время?

— Коронавирусная инфекция коснулась всей медицины, будь то ведомственные, федеральные, муниципальные или частные учреждения. Мы тоже столкнулись с тем, что пришлось работать в условиях пандемии, не имея подобного опыта. Это потребовало от нас многих вещей.

Во-первых, организации четкого скрининга. Причем мы должны были это проводить и традиционными ПЦР, и экспресс-методами — для того, чтобы разделять пациентов, чтобы в наших учреждениях в зеленых зонах не происходило заражения. С этим мы столкнулись уже в марте 2020 года, и в результате мы научились хорошо это делать. У нас своя лаборатория ПЦР — мы перепрофилировали уже имеющуюся. И сегодня уже даже являемся центром валидации.

Во-вторых, когда мы начали испытывать высокую загрузку из-за количества больных, нам потребовалась четкая организация медицинской помощи. Если вы помните март-апрель 2020 года, все пациенты должны были направляться в стационары — тогда еще не предполагалась амбулаторная терапия, которую сейчас получают до 85% пациентов. И в стационарах мы увидели определенные проблемы: не хватало коек, повсюду были вереницы машин скорой помощи. Нам пришлось «закрыть» нашу флагманскую больницу в подмосковном Лапино, там было госпитализировано около 300 пациентов с коронавирусной инфекцией.

И в-третьих, нам пришлось переподготовить всех — терапевтов, анестезиологов, хирургов, урологов — все получили сертификаты и стали инфекционистами. И это произошло на едином дыхании, ни один сотрудник не ушел от нас и не отказался работать в красной зоне. Я думаю, это типично для медицинских учреждений. Это отметил и наш президент — медики совершили такой гражданский подвиг.

— Как менялась схема лечения?

— Мы проходили через все этапы. Сначала мы лечили препаратами от ВИЧ-инфекции, от малярии, от этого были побочные эффекты. Потом мы научились лечить глюкокортикостероидами, биологически активными иммунодепрессивными препаратами, такими как актемра, артлегия и другими. Затем мы одними из первых стали работать с моноклональными антителами — то, что исходно известно как «коктейль Трампа». Мы вводим его в первые семь дней от начала заболевания и получаем очень стойкий результат, если вовремя ввести этот препарат, практически не развивается клиническая картина заболевания. И потом не возникает бактериальных инфекций или приостанавливается поражение легочной ткани.

Через все это мы прошли. Нам пришлось за короткое время построить специализированный ковидный госпиталь, у нас сейчас развернуто 100 коек. Именно сейчас у нас — я только что вернулся из этого госпиталя — большое поступление амбулаторных больных. Причем шесть пациентов в реанимационном отделении — острота ситуации пока не снижается.

— Каким коронавирус видится глазами врача акушера-гинеколога? Насколько современная наука была готова к работе с инфицированными вирусом матерью и новорождённым, а чему приходилось учиться в бою? Какие вызовы коронавирус бросает этой области медицинской науки?

— Во время первой волны и локдауна я практически не видел беременных, которые бы болели ковидом. В тот момент мне казалось, что беременные вообще им не болеют, даже публично об этом говорил.

И хотя все понимали, что нужна жесткая изоляция, во вторую и третью волну люди расслабились. Происходило бытовое инфицирование — дети ходили в школу и приносили инфекцию, её мог принести муж, беременные не понимали опасности коронавирусной инфекции и не снижали социальной нагрузки. И в итоге мы увидели достаточно большое количество тяжелых форм коронавируса у наших пациенток.

К этому добавлялись и некоторые фобии. Из-за этого, даже уже выявив инфекцию, пациентки отказывались от адекватной терапии биологически активными препаратами — дексаметазоном и глюкокортикоидами.

У нас прошло в общей сложности около 350 беременных больных ковидом, и около 50 из них — в тяжелой форме, в том числе когда требовалась вентиляция легких.

Что увидел я? Большое значение имеет фон, состояние здоровья. Повышенные риски несет ожирение, когда масса тела больше 100 кг, сахарный диабет первого типа, позднее обращение к врачу.

Для прогнозирования тяжести имеет значение также и срок беременности. В третьем триместре инфекция протекает тяжелее, т.к. диафрагма поджата большой маткой из-за размеров плода, в легких снижается вентиляция, в итоге в нижних долях легких — застой. И если туда попадает инфекция, то пневмония будет более тяжелой. Мы это тоже понимаем. Если мы видим на КТ большое количество очагов и понимаем, что они будут дальше развиваться, то при доношенной и близкой к доношенной беременности больше 32 недель мы ставим вопрос о родоразрешении. После этого матка сокращается и перестает давить на диафрагму, она начинает активно работать, и мы получаем лучший результат и отсутствие тяжелых осложнений.

— Как история с коронавирусом повлияла на вас как на врача, бизнесмена, медицинского администратора и человека? Чему вы научились и хотели бы научить других?

— Ситуация показала, что качество медицинского образования выходит на первый план — это самое главное. Второе. Должна быть четкая стратегия биологической безопасности страны. Мы должны понимать, что если что-то где-то начинает происходить, наши действия должны быть более жесткими.

Но коронавирус выявил и положительные стороны нашей медицины. Некоторое время назад в стране прошла мощная волна модернизации здравоохранения, было закуплено 100 тысяч высокотехнологичных медицинских аппаратов, и они действительно произвели революцию. Я был недавно в Магадане, там есть сосудистый центр и там стоит оборудование, как у нас в Лапино: дефибрилляторы, аппарат для временного искусственного кровообращения, аппараты ЭКМО.

По всей стране — не только в столице — улучшается техническое оснащение медицинских центров, растет квалификация, система балльной аттестации имеет большое значение. Возможно, я бы расширил постдипломную подготовку — сделал бы ее более прицельной и длительной.

В стране есть сильные хирургические школы в Кемерове, в Рязани, в Саратове. Посмотрите, сколько делает ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко — он преобразил вуз. А ведь он выходец из Саратова, главный онколог Москвы — Игорь Хатьков тоже из Саратова.

Ошибочно представление о том, что система подготовки врачей в Москве лучше, чем регионах. Все зависит от человека и возможности работать. В том же Магадане есть несколько очень сильных эндоваскулярных хирургов. Мы к себе с удовольствием приглашаем врачей из регионов.

— Насколько за время пандемии удалось продвинуться телемедицинскому направлению, которое сильно буксует из-за регуляторных ограничений?

— Отношение к телемедицине стало значительно лучше, все стали понимать, что без нее не обойтись, но ряд законодательных ограничений мы преодолеть не можем. Например, мы по-прежнему не можем ставить диагноз и назначать лечение. Зато мы можем маршрутизировать пациента и снимать у него чувство беспокойства. И это очень важно. За время пандемии у нас увеличилось число обращений и число врачей, работающих дистанционно.

— Какая роль в бизнесе компании «Мать и дитя» отводится вашему новому, исследовательскому подразделению?

— В конце прошлого года завершилось приобретение компании «Ифарма» компанией «Доктис» — я выступаю в ней как инвестор с партнерами. Она занимается не фармой, а клиническими испытаниями препаратов и медицинских гаджетов.

Должен подчеркнуть: я не строю заводы, я не вхожу в фармбизнес. Это именно исследовательская компания, чтобы врачи, которые работают, используя платформу «Доктис», знали о современных направлениях лечения, препаратах, гаджетах. Кроме того, может быть ускорена третья фаза клинических испытаний — они проводят все три фазы — и наши пациенты получат более современные препараты. Можно, используя нашу платформу, привлекать других врачей и проводить совместные консультации. Это взаимовыгодная сделка, но не имеющая отношение к «Мать и Дитя».

— Как вы глазами медицинского администратора оценили бы разницу в подходе московской и петербургской системы здравоохранения в преодолении коронавирусных вызовов? Какие сильные и слабые стороны вы бы выделили в этих двух подходах?

— Я не правомочен оценивать — это функция Росздравнадзора. Я могу только сказать, что в Москве и Подмосковье по этому профилю работает четыре частных госпиталя: «Медси», АО «Медицина», К+31 и мы. Если суммировать, то во время пандемии в Москве было развернуто около 500–700 частных коек, то есть частная медицина оказала существенную поддержку в лечении ковида. В Петербурге частные клиники с ковидом не работали вообще.

Мы первые, кто попробует открыться. Посмотрим, как сложится.

— За счёт каких средств компания развивалась и укрепляла своё положение на рынке? Какова была роль Петербурга для вас в этом процессе?

— Мы развиваемся за счет собственных и заемных средств, брали внешнее финансирование в форме кредитов. В Петербурге мы работаем уже около 10 лет — с тех пор, как открыли клинику на Васильевском острове, которая занимается репродуктивным здоровьем и проводит экстракорпоральное оплодотворение. Мы давно планировали построить в Петербурге многопрофильный госпиталь и вот теперь начинаем прием пациентов.

— Переходя от медицины к бизнесу, начну с того, как ваши клиники видят инвесторы: стоимость акций компании на бирже в этом году удвоилась, чем обусловлен этот рост? Вы сами удовлетворены этими цифрами?

— Когда мы выходили на Лондонскую биржу в 2012 году, мы разместились по 12 долларов, сейчас акции торгуются примерно по 11. Получается, что за 10 лет работы увеличив обороты, сохранив маржинальность, мы потеряли капитализацию на 100 млн долларов. Я даже не говорю о том, что было в позапрошлом году, когда мы стоили меньше 4 долларов и только сейчас выросли до 11. Компания сильно недооценена.

Все направления, которые мы развиваем, выросли: и акушерство, и ЭКО и другие. Работа ковидного госпиталя тоже внесла вклад, но несущественный. Больший вклад внесло онкологическое направление, которым мы занимаемся во всех госпиталях. Но, конечно, основной наш профиль — акушерство.

— Каков потенциал российской медицины в целом на международном рынке? При каких условиях зарубежные инвесторы будут вкладывать не только в акции российских компаний, но и начнут открывать собственные клиники? И когда отечественные крупные игроки будут готовы переходить границы?

— Да у нас же здесь непаханное поле — не хватает сил, не хватает денег, врачей. Я мог бы открыть еще 200–300 центров. Меня все знают, я знаю все правила работы, протоколы, но мне не хватает денег для инвестиций. Чтобы выйти за границу, мне нужно распыляться. Хотя все время приглашают куда-то — в Киргизию, Узбекистан.

А что касается иностранных инвестиций в российскую медицину, то в числе наших крупных инвесторов до сих пор остаются большие западные инвестфонды, например скандинавские. Да, кто-то из иностранных инвесторов вышел из нашего капитала, но многие верят в нас и вкладывают деньги.

Что же до прихода в Россию именно крупных медицинских компаний, как, например, крупных сетей американских госпиталей, то я не вижу в этом смысла. Чтобы они пришли и под своей эгидой открыли клиники, для этого им в первую очередь нужны врачи. Американец не имеет право работать у нас.

У нас в стране есть две публичные компании в медотрасли. Ими можно владеть через акции. У нас очень сложная специфика работы, зачем разбираться в ней, если есть биржевой механизм? Вся медицина растет последние два года как на дрожжах, хотя и меньше, чем IT-сектор. Но если, например, меня заинтересует IT-бизнес, я пойду и куплю акции, пусть они растут. Зачем мне создавать свою IT-компанию и идти с ними конкурировать?

— Нет ли сейчас на инвестиционном рынке признаков медицинского пузыря? Не связан ли бурный рост таких компаний, как ваша, фармы, исследовательских фирм с общей модой на фоне коронавируса? Или отрасль действительно растет?

— Когда я заканчивал институт в 1980 году, не было известно ничего о ВИЧ-инфекции, не было известно, что такое гепатит-дельта, ничего про коронавирус, лихорадку Эбола. Мы не знали о некоторых видах онкологических заболеваний, например об определенных видах рака крови. С тех пор медицина научилась ставить новые диагнозы, а каждое новое заболевание увеличивает стоимость лечения.

Лекарства, которое сегодня разрабатываются, очень дорогие. Одна инъекция может стоить около полутора миллиона долларов. Такие цены, к примеру, при применении системы CAR-T (клеточная терапия. — Прим. ред.). И я думаю, что медицина в будущем будет представлять все больший и больший интерес — на фоне стареющего населения у нас появляются новые возможности и лекарства, развивается малоинвазивная хирургия. Все участники рынка будут увеличивать количество медицинских центров, коек, объемы лечения, применение фармацевтических препаратов. И стоит заметить, что ни одна новая схема лечения не оказалась дешевле предыдущей.

Беседовал Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»