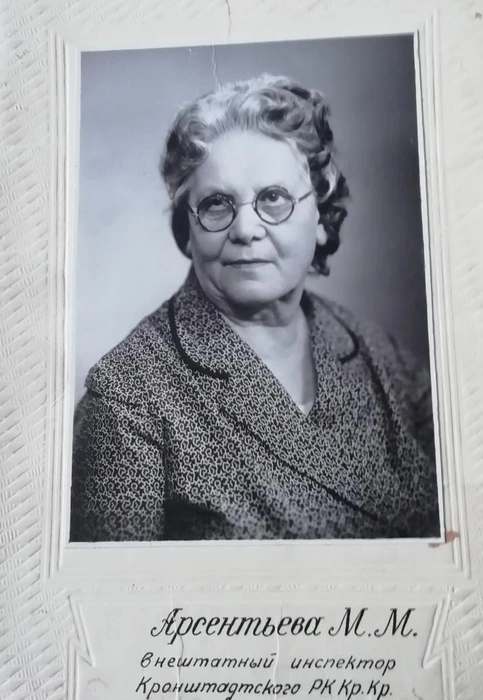

Евгения Синельникова всю жизнь прожила в Кронштадте, на Петровской улице. В той самой квартире, которая когда-то принадлежала ее деду Никите Арсентьеву, служившему сначала писарем, а потом и заведующим канцелярией у нескольких главных командиров Кронштадтского порта — адмиралов Макарова, Григоровича, Вирена.

После революции в 6-комнатную квартиру Арсентьевых подселили больше 30 жильцов. В этой огромной коммуналке Евгения Михайловна и родилась в 1935 году. Ее жизнь прошла в уплотненной квартире предков. За исключением блокадного детства, которое она провела в бомбоубежище.

Под землей, за простынями

Дом, где жили Арсентьевы, разбомбило во время первых же немецких авианалетов на Кронштадт. Что вовсе не удивительно — здание находилось на «кронштадтском переднем крае» — на одном пятачке с Морским заводом, базой подлодок, Арсеналом и ОВРом («охрана водного района»), занимавшимся тралением мин. Снаряд попал прямо в окно их квартиры. И уже в сентябре 1941 года семье пришлось переехать в бомбоубежище, находившееся в подвале их дома.

— Моя мамочка была комендантом этого убежища. Ее назначили за три месяца до начала войны, — вспоминает Евгения Михайловна. — И называлось оно газобомбоубежищем, так как было приспособлено для защиты не только от бомбежки, но и от химической атаки. В убежище были тройные бронированные двери, несколько тамбуров и вентиляционная установка — так что в этом подвале можно было нормально дышать. Заведовал вентиляционной установкой мой 13-летний брат Володя. На входе в бомбоубежище стоял мамин стол, за которым она регистрировала тех, кто приходил при артобстреле.

Могло прийти до 300 человек. Люди рассаживались на скамейках и ждали окончания воздушной тревоги. Могли остаться и на ночь. Ни электроэнергии, ни воды в бомбоубежище не было. Зато имелись фитильная лампа «летучая мышь», печка-буржуйка, позволявшая пришедших на время согреть, большие чайники — чтобы напоить их чаем. А вот накормить людей возможности уже не было. Никогда не молчало радио. Когда не было трансляций, просто стучал метроном: если часто, значит, воздушная тревога продолжается, если медленно, значит, снаружи все спокойно.

— После одной из сильных бомбежек на соседней Красной улице разбило деревянные дома. И люди оттуда тоже пришли жить в наше убежище, — продолжает Евгения Михайловна. — Принесли с собой кто кровати, кто раскладушки, кто нары. Семьи жили, отделившись друг от друга развешанными простынями. При этом, несмотря на скученность и вообще тяжелую жизнь, я не помню случаев воровства и даже просто конфликтов.

Число постоянных жильцов в бомбоубежище доходило до 100 человек. В 1942 году, после того как большинство лишившихся своих домов и квартир были эвакуированы, в убежище оставалось порядка 50 человек. В том числе и несколько детей.

Выживание в покойницкой

В сентябре 1941 года, уже живя в бомбоубежище, Женя продолжала ходить в детский сад.

— Нас водили гулять в Петровский парк мимо ОВРа, — вспоминает Евгения Михайловна. — Выходили матросы и давали нам кашку — мальчикам клали ее в тюбетеечки (они тогда все их носили), а нам девочкам — в ладошки. Мы так прямо из тюбетеек и ладоней ее и ели.

В одну из таких прогулок начался артобстрел. И мальчику Толе Никитину осколком оторвало ножку. Подбежали матросы, помогли его отправить в госпиталь. А мы его навещали. Ему купили в подарок аккордеон. Я всегда всем рассказываю про Толю. Лишившись ноги в 6 лет, он потом работал на Морском заводе, жил активной жизнью и дожил до 70. А ведь в то время не было хороших протезов, и инвалидам приходилось непросто. Толя мог своей жизнью гордиться.

1941 год был ужаснейшим. Помню несколько массированных обстрелов, когда над Кронштадтом нависали прямо черные тучи из немецких самолетов.

Один из таких налетов был 23 сентября. Разбомбили часть дока Морского завода, где стоял линкор «Марат», приемный покой госпиталя... Когда началась эта бомбежка, мы хоронили дедушку. Находились в покойницкой. От взрыва в ней выбило все окна вместе с рамами. Помню, посредине стоит гроб, мы — по стеночке, пахнет эфиром, летят осколки. Наши взрослые отвели нас в бомбоубежище поликлиники. Там мы дальше пережидали этот налет, который беспрерывно длился с 11 утра до 6 вечера. Нас Бог спас тогда. И не зря теперь на месте той покойницкой находится церковь Николая Чудотворца, где я крестила своего правнука.

Нередко во время бомбежек в убежище приходили раненые жители — кто-то без уха, кто-то без кисти руки. Всем им надо было оказать первую помощь.

Поскольку к началу войны запасов еды почти ни у кого не было, люди умирали уже с конца октября 1941 года. Падали прямо на улицах. Покойников объедали крысы (Евгения Михайловна вспоминает, что их отгоняли палками). Доводилось выносить умерших и из бомбоубежища.

— Есть нам хотелось все время, — рассказывает Евгения Синельникова. — Существует список рабочих Морского завода, умерших от дистрофии с 1 декабря 1941 года по 1 августа 1942-го, в нем 715 человек. Среди них отец моего мужа, Синельников Василий Яковлевич, он работал в 1-м цехе — однажды его от завода послали копать братскую могилу, и он прямо в эту вырытую яму упал. Его жена осталась с тремя детьми, один из них, годовалый сын, умер через месяц. У ее мужа номер свидетельства о смерти 1226, а у сына спустя месяц — 3000. Представляете, какая смертность в Кронштадте была!

Ни кошек, ни собак, ни птиц в городе не осталось — всех съели. А летом мы даже ели траву.

Школа блокадного времени

К каждому бомбоубежищу была прикреплена группа самозащиты. Ее члены во время бомбежек дежурили на крышах окрестных домов, скидывали с них «зажигалки». Еще ходили по уцелевшим после обстрелов квартирам, искали покойников и живых детей, оставшихся без родителей. Бомбоубежище было для таких детей местом сбора, а оттуда их уводили и оформляли в детский дом.

Раньше из окон дома Арсентьевых были видны фарватер и южный берег залива. Иногда из собора Петра и Павла в Петергофе немцы подавали световые сигналы своей агентуре в Кронштадте. В таких случаях мама посылала Женю сообщить об этом, и та бежала в особый отдел. Агентов, подававших ответные сигналы фонариками, искали и, говорят, не раз задерживали, в том числе в здании того же ОВРа.

— В 1942 году из нашего бомбоубежища я пошла в 1-й класс школы для девочек, — вспоминает Евгения Михайловна. — Поскольку большинство детей эвакуировали, в классе нас было всего четверо. Вместо портфелей и ранцев мы носили холщовые сумочки, которые сами себе и сшили. В них лежали пенал и противогаз. Счетные палочки делали из лучинок. Надо было десятки таких палочек настрогать, при том что лучинки сами по себе были на вес золота. Мы жили в бомбоубежище — как кроты в норе. Домашние задания я делала при свете коптилки. Также впотьмах при лучинах шили мешки для песка, чинили обмундирование для воинских частей, вязали носки, рукавички, писали письма на фронт.

Подвал есть подвал. Печка одна на всех. Спали одетыми. Нужду справляли в ведра и потом выносили их в очистную яму. У всех были вши. В школе сидим, а они падают, мы их давили прямо во время уроков.

Обитатели бомбоубежища чистили помойки, кололи лед, разбирали разрушенные дома, рыли траншеи. Мама Жени вела и пропагандистскую работу — доводила до людей ситуацию на фронте, пересказывала сводки информбюро. А еще подрабатывала прачкой — стирала портянки, кальсоны, носки для одной воинской части. Дочь ей помогала.

Несмотря ни на что жизнь продолжалась. Даже в войну в Кронштадте рождались дети. Отец Жени находился на военном положении, делал снаряды на Арсенале. Иногда его отпускали к семье. И в 1944 году у Жени родилась сестра Наточка. Новорожденную привезли на лошади прямо в бомбоубежище. В качестве пеленок использовали ткань для портянок.

Дети-добытчики

— Так как мама была очень занята, в мои обязанности входило обеспечивать семью продуктами, — рассказывает Евгения Михайловна. — У нас было несколько карточек. У папы — рабочая, у мамы — иждивенческая, у нас с братом — детские. Я ходила эти карточки отоваривать, держала их крепко в муфточке двумя руками, чтобы не выхватили. В Кронштадте было два хлебозавода, один выпускал большие буханки, другой — маленькие. Получив на наши карточки маленькую буханку, я шла на Якорную площадь, где было что-то вроде барахолки. И хоть торговля с рук запрещалась (за это могли забрать в милицию), там все всё меняли и продавали — в том числе золото и посуду. А моей задачей было продать маленькую буханку и поштучно папиросы «Север», которые выдавали отцу, а на вырученные деньги купить большую буханку и что-то еще из продуктов. Самой главной из них была рыба колюшка. Рыбаки привозили ее на татарский рынок в холщовых мешках и продавали мисками. Благодаря этой маленькой рыбке мы выжили — жарили из нее на буржуйке котлеты. Я должна была колюшку почистить от солитеров и попустить через мясорубку.

Приходилось Жене ходить и за дровами, и за керосином, и за водой (в доковый бассейн у Летнего сада или к пристани на залив).

— Все мы — дети военного времени — были добытчиками, — констатирует Евгения Михайловна.

Поколение экстремалов

Дети начали массово возвращаться в Кронштадт из эвакуации в 1945 году. Для них в городе стали создавать детские площадки. Мама Евгении из комендантов бомбоубежища перешла в управдомы и руководила одной из таких площадок. Туда приходило под 200 детей. Над площадкой поднимали флаг. Для ребят устраивали экскурсии, концерты. Была своя художественная самодеятельность (в ней участвовал и потерявший ногу Толя Никитин), девочки сами шили концертные костюмы и юбки из марли. Работал детский красный уголок, а в квартире Арсентьевых — библиотека-передвижка. Женя заведовала этим библиотечным пунктом, книги для которого брала в детской библиотеке. Заполняла карточки, вела учет. Ребята приходили в их коммуналку за книгами, и никто из соседей никогда не жаловался, что квартиру превратили в проходной двор, что дети натоптали в коридоре.

Вот только детство после войны длилось недолго. Многие сверстники Евгении, да и она сама, начали очень рано работать — фактически после 7-го класса. Потому еще, что за учебу в 8-м классе в то время уже нужно было платить.

Наша справка

Платное образование существовало в СССР в 1920-е годы и с 1940-го по 1956-й. Платить надо было за учебу в вузах и в 8–10-х классах средней школы. Для Ленинграда в первом случае плата составляла 400 рублей в год, во втором — 200.

— Мой муж пошел в ПТУ в 14 лет, а на завод — в 15. Я стала работать с 16 лет, — вспоминает Евгения Михайловна.

Познакомились они с будущим супругом Владимиром тоже в 16 лет. Но не на заводе, а во дворе. Вместе ходили на каток. Поженились в 18. Совместную жизнь начинали все там же — в огромной коммунальной квартире Арсентьевых. За ширмой на сундуке.

Работа была счастьем, а жизнь — песней

Евгения и Владимир вместе работали на Морском заводе. У нее стаж — 40 лет, у него — 55. А если сложить трудовой стаж всех поколений их родственников, то их семьи отдали этому заводу больше 1 000 лет!

— Я была и крановщицей, и шлифовщицей, и сверловщицей, и фрезеровщицей. Доводилось и кувалдой махать, и быть учетчиком-нарядчиком, плановиком. А всего у меня десять заводских специальностей, — признается Евгения Михайловна. — А какие корабли к нам на ремонт приходили! Атомоход «Ленин», китобойная база «Юрий Долгорукий» (бывший немецкий океанский круизный лайнер «Гамбург», построенный в Германии в 1926 году и переданный Германской Демократической Республикой Советскому Союзу в начале 1950-х годов. — Прим. В.Ч.), атомные подлодки.

По словам Евгении Михайловны, платили на Морском заводе меньше, чем на аналогичных крупных предприятиях Ленинграда. Но на жизнь и на счастье хватало.

— Завод был для нас счастьем, а наша жизнь — песней, — говорит Евгения Синельникова. — У современной молодежи сегодня есть только смартфон. А многое из того, что было у нас, ей и не снилось.

Синельниковы объездили весь Советский Союз. Сменили десять мотоциклов и две машины. Сначала был немецкий «Цундап» (муж собрал его из разных деталей, так что мотоцикл нельзя было зарегистрировать). Потом были ИЖи, «Чизетта», «Явы»... Первой машиной стали «Жигули», за которыми пришлось постоять в очереди. Второй — «Москвич-412»...

— Мы были за рулем до 70 лет, — говорит Евгения Михайловна. — Водили с мужем на пару. Жизнь прошла в палатках, стогах сена. Зимой отправлялись в горы — на Чегет, на Эльбрус, катались на горных лыжах. За один день, сменяя друг друга, проезжали порой по 900 километров. Путешествовали и с грудными детьми. Была у нас и лодка с подвесным мотором. Ездили на ней на форты рыбу ловить. А еще мы — яхтсмены.

У Евгении Михайловны и ее мужа было экстремальное военное детство, возможно, еще и поэтому они остались экстремалами и во взрослой мирной жизни.

Мужа не стало 16 лет назад.

— Мы прожили с Володей 55 лет в любви, дружбе и в помощи, — говорит Евгения Михайловна.

Пробуждение памяти

Все их дети получили образование и встали на ноги. У Евгении Синельниковой 16 внуков и правнуков.

Лишь недавно после капремонта в ее комнате демонтировали потолочный крюк для крепления детской люльки. Он выдержал много люлек на своем веку. В них качались отец и его братья (двое из них погибли в 1919 году при подавления восстания фортов «Красная горка» и «Серая лошадь»). Качались сама Евгения и ее дети...

Крюка для люльки больше нет, но комната в коммуналке завалена игрушками детей, внуков, правнуков.

Теперь у людей короткая память. Евгения Михайловна эту память старается продлевать. Всех своих детей и внучат научила играм и песням своего детства.

— Когда меня приглашают посидеть с правнуком Темочкой, он меня спрашивает: «Бабушка, что будем петь?» И мы поем с ним «Трех танкистов», «Землянку» и «Раскинулось море широко», которую любил петь еще мой дедушка...

Евгению Михайловну не раз приглашали в школы и детские сады с рассказами о войне и прежней жизни. Малышня узнавала от нее о диковинных вещах. О том, как раньше в парках играли по нескольку духовых оркестров, работали комнаты смеха, комнаты шахмат, деревянные кинотеатры и читальные залы. О том, что когда-то дети и взрослые знали по именам не только соседей по подъезду, но и всю округу, а входные двери в домах могли вообще не запираться. Узнавали о мальчике Толе, лишившемся ножки на прогулке в детском саду, девочке Жене из блокадного бомбоубежище, о других рано повзрослевших их сверстниках. О цене хлебушка, человеческой жизни и мирного неба.

Владлен Чертинов, специально для «Фонтанки.ру»