Глава четвёртая. Две песни как озарение

«Идея собирания сибирских песен бродяг и каторжников пришла мне на ум в 1905 году в Москве, куда в то время попали две такие песни, поразившие меня. И вот я воспользовался своей поездкой по Сибири, чтобы познакомиться более подробно с этой оригинальной своеобразной песней и получить эти мотивы, так сказать, из первых рук, непосредственно от их создателей». (1)

Такими словами в 1909 году Вильгельм Наполеонович объяснил причины внезапно нахлынувшей на него сибирской страсти. Итак, точка отсчета вроде как имеется. Хотя у Гартевельда могли наличествовать и иные, куда менее возвышенные мотивы, о которых он предпочел умолчать. Но за неимением таковых сведений будем плясать отсюда. От эмоционального потрясения образца 1905 года.

То был знаковый, переломный год в истории России. Год первой русской революции. Пролог Великого Октября – для одних. Ностальгические стенания о былых либеральных победах (Манифест 17 октября и созыв Государственной Думы) – для других. Печально знаменитое треповское – «Патронов не жалеть!» – и куда менее известное ленинское – «Убивайте городовых!»… Народ охотно распевает революционные песни и дерзкие сатирические куплеты на злобу дня. На слуху крамольные «Марсельеза» и «Варшавянка», «Беснуйтесь, тираны!» и «Литовский замок», шаляпинская «Дубинушка» и ходотовский «Каменщик». Нарасхват разлетелось первое издание революционных песен русского пролетариата – сборник «Песни жизни», массовым тиражом изданный в 1903 году в Женеве... И на этом фоне – очередной и вполне предсказуемый всплеск интереса к жанру песен тюрьмы и каторги. Очередной, поскольку подобные случались и ранее.

Так, в конце века XIX они, всплески, возникли на волне читательского интереса к произведениям Джорджа Кеннана «Сибирь и ссылка», Антона Чехова «Остров Сахалин», а также к сахалинским очеркам Власа Дорошевича. В 1902 году последние выйдут отдельной, вскоре запрещенной цензурой книгой «Сахалин (Каторга)», причем каторжным песням в ней будет посвящена отдельная глава. А еще раньше, до Власа Михайловича, печально-песенную тему много глубже копнули Николай Ядринцев в очерке «Острожная поэзия, музыка и тюремное творчество» (1872) и Сергей Максимов в очерке «Тюремные песни» (1871). Мой добрый приятель, писатель, специалист по истории дореволюционной эстрады Максим Кравчинский считает, что еще раньше интерес читающей публики к извечному русскому выбору «воля-неволя» сформировали отечественные поэты. Уже к середине XIX века появилось огромное количество профессиональных стихотворений, положенных на профессиональную же, авторскую музыку и сделавшихся популярными в народе романсами и песнями. «Не слышно шуму городского» (Ф. Глинка), «Узник» (М. Лермонтов), «Она хохотала» (А. Майков), «Колодники» (А. Толстой) и т.д.

Все верно. Начиная с поколения Пушкина и Глинки наши творческие деятели всерьез стали обращаться к национальной традиции. Причем в первую очередь через интерес к народности, к этнографическому колориту. Пушкин в литературе, а Глинка в музыке одними из первых взялись описывать тьму наших национальных привычек, обычаев и способов видения мира. В чем, как известно, зело преуспели. С тех пор лучшие образчики творчества отечественных поэтов, композиторов, писателей становились теми капиллярами, по которым фольклор, в том числе каторжанский-песенный, проникал во все слои общества. Иное дело, что, несмотря на повсеместное бытование, ни с больших, ни с малых эстрад эти песни не звучали. И хотя Гартевельд, будучи человеком, варившимся в гуще культурной жизни двух российских столиц, несомненно, был знаком с ними, песенные страдания русской неволи до поры его отчего-то не впечатляли.То был знаковый, переломный год в истории России. Год первой русской революции, пролог Великого Октября – для одних. Ностальгические стенания о былых либеральных победах (Манифест 17 октября и созыв Государственной Думы) – для других. Печально знаменитое треповское «патронов не жалеть» и куда менее известное ленинское «убивайте городовых!»… Народ охотно распевает революционные песни и дерзкие сатирические куплеты на злобу дня. На слуху крамольные «Марсельеза» и «Варшавянка», «Беснуйтесь, тираны!» и «Литовский замок», шаляпинская «Дубинушка» и ходотовский «Каменщик». Нарасхват первое издание революционных песен русского пролетариата – сборник «Песни жизни», массовым тиражом изданный в 1903 году в Женеве. И на этом фоне – очередной и вполне предсказуемый всплеск интереса к жанру песен тюрьмы и каторги. Очередной, поскольку подобные случались и ранее.

Так, в конце века XIX они, всплески, возникли на волне читательского интереса к произведениям Джорджа Кеннана «Сибирь и ссылка», Антона Чехова «Остров Сахалин», а также к сахалинским очеркам Власа Дорошевича. В 1902 году последние выйдут отдельной, вскоре запрещенной цензурой книгой «Сахалин (Каторга)», причем каторжным песням в ней будет посвящена отдельная глава. А еще раньше, до Власа Михайловича, печально-песенную тему много глубже копнули Николай Ядринцев в очерке «Острожная поэзия, музыка и тюремное творчество» (1872) и Сергей Максимов в очерке «Тюремные песни» (1871). Мой добрый приятель, писатель, специалист по истории дореволюционной эстрады Максим Кравчинский считает, что еще раньше интерес читающей публики к извечному русскому выбору «воля-неволя» сформировали отечественные поэты. Уже к середине XIX века появилось огромное количество профессиональных стихотворений, положенных на профессиональную же авторскую музыку и сделавшихся популярными в народе романсами и песнями: «Не слышно шуму городского» (Ф. Глинка), «Узник» (М. Лермонтов), «Она хохотала» (А. Майков), «Колодники» (А. Толстой) и т. д.

Всё верно. Начиная с поколения Пушкина и Глинки, наши творческие деятели всерьез стали обращаться к национальной традиции. Причем в первую очередь через интерес к народности, к этнографическому колориту. Пушкин в литературе, а Глинка в музыке одними из первых взялись описывать тьму наших национальных привычек, обычаев и способов видения мира. В чем, как известно, зело преуспели. С тех пор лучшие образчики творчества отечественных поэтов, композиторов, писателей становились теми капиллярами, по которым фольклор, в том числе каторжанский песенный, проникал во все слои общества. Иное дело, что, несмотря на повсеместное бытование, ни с больших, ни с малых эстрад эти песни не звучали. И хотя Гартевельд, будучи человеком, варившимся в гуще культурной жизни двух российских столиц, несомненно, был знаком с ними, песенные страдания русской неволи до поры его отчего-то не впечатляли.

* * *

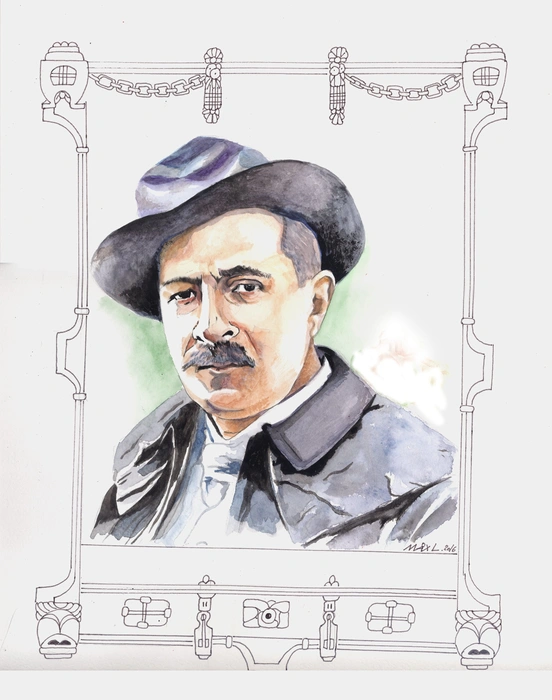

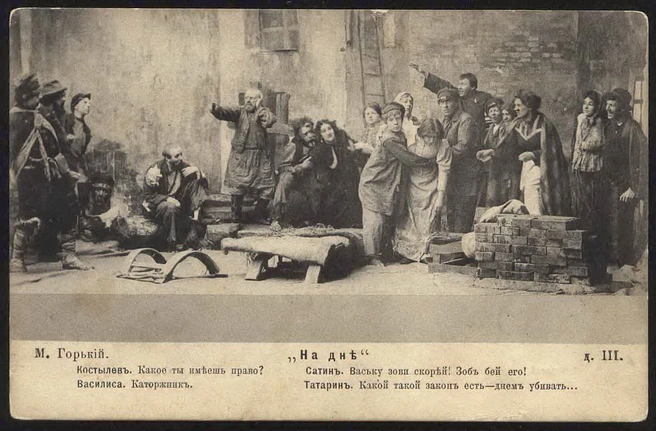

Восемнадцатого декабря 1902 года в МХТ с небывалым успехом состоялась премьера новой пьесы Максима Горького «На дне» в постановке Станиславского и Немировича-Данченко. На сцене блистал поистине звездный состав: Книппер-Чехова в роли Насти, Качалов в роли Барона, Москвин в роли Луки и сам Станиславский в образе Сатина. В начале второго акта и в финале пьесы прозвучала песня «Солнце всходит и заходит». Та самая, которую «испортил» дурак Актер. Помните, из школьной программы?

Бубнов. Наливай ему, Сатин! Зоб, садись! Эх, братцы! Много ли человеку надо? Вот я – выпил и – рад! Зоб!.. Затягивай... любимую! Запою... заплачу!..

Кривой Зоб (запевает). Со-олнце всходит и захо-оди-ит...

Бубнов (подхватывая). А-а в тюрьме моей темно-о!

Дверь быстро отворяется.

Барон (стоя на пороге, кричит). Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!

Молчание. Все смотрят на Барона.

Из-за его спины появляется Настя и медленно, широко раскрыв глаза, идет к столу.

Сатин (негромко). Эх... испортил песню... дур-рак!

Занавес. (2)

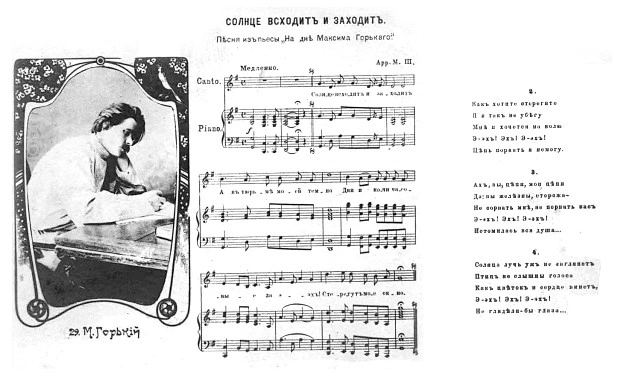

Горький ввел текст песни в пьесу не полностью, но как раз в подобной сокращенной версии она и получила широчайшее распространение. Как писал в своих воспоминаниях видный большевистский деятель В. Д. Бонч-Бруевич, «эта песня звучала в те годы страстным призывом к борьбе. Она вышла из стен театра и покатилась все дальше по тюрьмам и этапам, по рабочим массовкам и студенческим кружкам. Эта песня звучала по всей России». У нее имелась своя, хоть и не оригинальная мелодия, заимствованная у старинной каторжной песни «Александровский централ» («Далеко в стране Иркутской / Между скал и крутых гор / Обнесен стеной высокой / Чисто выметенный двор…») Но гораздо чаще «Солнце всходит» исполнялась на более знакомый простому люду мотив «Черного ворона». Того самого, что «добычи не дождется». Вследствие чего… Далее – умные слова от умных специалистов: «произошла контаминация ее (песни «Солнце всходит». – Прим. авт.) с последним (с песней «Черный ворон». – Прим. авт.) в процессе дальнейшего бытования и фольклоризации».

В нотных изданиях того периода авторство текста часто приписывалось самому Алексею Максимовичу. Подобная версия встречается и в наши дни. На самом же деле Горький узнал о существовании «Солнца» от своего друга – поэта, музыканта и литератора Степана Петрова, более известного под псевдонимом Скиталец. А он, в свою очередь, услышал песню про солнце в ходе своих очередных скитаний. Услышал в исполнении самарской рабочей артели и, что называется, запа́л. А вышло тогда, со слов самого Скитальца, так:

«Прелестный мотив песни до того поразил меня, что я пошел к ним, познакомился и выучил песню. Долго она меня потом преследовала. В городе я напевал ее всем своим знакомым, и все восхищались ”новой” песней. Вскоре мне пришлось быть у Горького, который, услышав от меня ”Солнце всходит”, тоже долго носился с ней и, наконец, решился включить ее в пьесу, которую он тогда писал. Мне пришлось обучать композитора Гольденвейзера, который должен был положить ее на ноты. Но он так и не мог ее верно записать. Когда актеры Художественного театра, разучивая пьесу ”На дне”, запели ”Солнце восходит”, мне пришлось их переучивать. И вот, наконец, вместе с новой пьесой зазвучала по всей России моя песня, случайно подслушанная мной в самарской степи…» (3)

Так и подмывает сделать смелое предположение, что «Солнце всходит» и была одной из тех двух песен, что поразили Гартевельда в Москве образца 1905-го. Да только премьера горьковской пьесы состоялась двумя годами раньше. А учитывая факт личного знакомства Гартевельда с семейством Гольденвейзеров, можно допустить, что Вильгельм Наполеонович (тот еще московский тусовщик!) лично знавал и самого Скитальца. А значит, мог слышать «Солнце всходит» еще до мхатовской премьеры. Но если не «Солнце», тогда что? Рискну предположить, что одной из двух песен-катализаторов стала широко известная в узких революционных кругах «Пыльная дорога».

По пыльной дороге телега несется,

В ней по бокам два жандарма сидят.

Сбейте оковы,

Дайте мне волю –

Я научу вас свободу любить.

Юный изгнанник в телеге той мчится,

Скованы руки, как плети висят.

Сбейте оковы,

Дайте мне волю –

Я научу вас свободу любить…

К слову, пыльная дорога есть не эдакое образное поэтическое выражение, а именно что объективная реальность, данная каторжанину-этапнику в ощущениях. Вот что по этому поводу писал в своей книге «По тюрьмам и этапам» Иван Белоконский:

«Все повозки обязательно следуют близко одна за другой, так что в сухую погоду подымается страшное облако пыли, в котором приходится буквально задыхаться, не говоря уже о вреде для глаз. Нам пришлось видеть однажды, как девочка лет семи, очутившись в таком облаке пыли, громко, жалобно плакала, закрыв лицо худенькими ручонками, и кричала своей матери-арестантке: ”Мама, мама, убери эту гадкую пыль, а то я умру”. Ее тоненький, жалобный голосок долго звучал в наших ушах…» (4)

К семидесятилетию первой русской революции в СССР был издан комплект из двух виниловых пластинок под общим заголовком «Песни революции». В прилагающемся к нему буклете даны краткие аннотации к каждой из восемнадцати уместившихся на пластинках песен. В том числе – к «Пыльной дороге».

«Песня ”По пыльной дороге”, вошедшая в русский песенный обиход также в 70–80-х годах, возникла в сибирской ссылке под впечатлением поэтических образов, завершающих две польские песни о сибирской ссылке: ”Сибирский узник” и ”Кибитка”. Обе они являются, вероятнее всего, вариантами одной и той же песни неустановленного автора. Русский текст песни ”По пыльной дороге” и русская ее мелодия были опубликованы впервые в 1905 году отдельным музыкальным изданием в записи и обработке композитора В. Н. Гартевельда». (5)

В каталогах РГБ (знаменитой Ленинки) хранится нотное издание от музыкальной фирмы «Детлафъ», атрибутированное так: «Пыльной дорогой телега несется: Песня 1905 года: Для соло и хора с ф.-п./Запись В. Гартевельдъ. Д 71/71». Здесь удивительно то, что песня, в которой поется о пострадавшем «за дело народное» «юном изгнаннике» была издана добропорядочными капиталистами-буржуа — крупным торговым домом «Ф. И. Детлаф и Ко». Фёдор Иосифович Детлаф, владелец московского Торгового дома своего имени, был не только производителем музыкальных инструментов, но и композитором, сочинителем модных шлягеров. Начав свой путь с простого настройщика, он поднялся по карьерной лестнице до совладельца музыкальной фирмы «Циммерман и Детлаф», которой принадлежали фабрика и магазин музыкальных инструментов на Кузнецком мосту. В конце 1905 года Федор Детлаф осуществил выпуск нотной серии «Песни свободы. Народные песни освободительного движения в России». Серия состояла из 20 песен, включая еще недавно однозначно крамольные «Русскую Марсельезу» и «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Нет-нет. Фёдор Иосифович не принадлежал к кругу сочувствующих. В данном случае ничего личного – только бизнес: ноты разлетались на ура, приходилось спешно печатать доптиражи. А все потому, что вскоре после выхода знаменитого Октябрьского манифеста в России случилось кратковременное ослабление цензуры по всем идеологическим фронтам. Речь идет о так называемых «четырнадцати месяцах свободы», после которых наступили годы реакции и цензурная форточка снова захлопнулась. Вот что писал об этом времени Ленин: «Никакой издатель не осмеливался представлять властям обязательный экземпляр, а власти не осмеливались принимать против этого какие-либо меры».

В двадцатисерийном «народно-освободительном» проекте «Детлафа» Наполеоныч засветился четырежды, отметившись песнями: «По пыльной дороге», «Русская Марсельеза» (музыкальная аранжировка Гартевельда патриотической песни времен Великой французской революции, но без вокальной партии), «Ткачи» (сочинена Гартевельдом на стихи его любимого Гейне) и немного неожиданной в этом ряду «Семинаристы. Наливочка». Последняя считалась своего рода неофициальным гимном семинаристов и бытовала еще с середины XIX века, не то и ранее. Скорее всего, Наполеоныч услышал и записал ее в Киеве, сохранив для своего архива в качестве музыкальных «консервов» – авось когда и пригодится. И в самом деле – пригодилась. Хотя ничего революционного в этой дурашливой песне нет и в помине.

«В бурсе, во всей духовной школе, охватывая в этом термине все три заведения, по сей час своя легенда, свой анекдот, свой язык, свой юмор, не очень изящный и тонкий, но тем не менее такой, от которого засмеешься и стоя в алтаре, своя басня, свои стихи, своя песня», – так писал в своем очерке, посвященном 100-летию Санкт-Петербургской духовной семинарии, газетный критик-фельетонист Александр Измайлов. Далее там же: «На всем этом – отсвет былого бурсачества, трагическая тень былого классического, возведенного в геройство, пьянства, от которого стоном стонала, да и по сей час стонет наша бедная деревенская поповская Русь. Доморощенные бурсацкие поэты еще времени 30-х годов воспевали и оправдывали это трагическое геройство.

Я в причтах Соломона

Читал, что во дни оны

Жил пышно царь Сиона,

Расточительно.

И в том же древнем мире

Сам царь Давид в псалтыре

Воспел вино на лире

Умилительно…» (6)

В посвященном Распутину романе «Нечистая сила» Валентин Пикуль тоже упоминает песню про «Наливочку»: «Над тамбовскими крышами, трагически и сильно, всю ночь звучала ”Наливочка тройная” – глубоко религиозная песня, слова которой до революции знало наизусть все русское духовенство». Частично процитированный Пикулем текст песни существенно отличается от текста, записанного Наполеонычем. Так что, пожалуй, есть смысл привести здесь гартевельдовский вариант полностью. Тем более что текст довольно забавный.

Киевская бурса,

Возьми любого курса,

Пьет водку без ресурса,

Положительно!

В трактирчике знакомом

Кенарий с экономом

Чаек вкушает с ромом

Прохладительно!

Большой любитель влаги

Отец ключарь Пелагий

По целой пьет баклаге,

Удивительно!

А я, как ни стараюсь,

Но с ним не состязаюсь,

От четверти валяюсь,

Положительно!

Наш ректор семинарский

В весенний вечер майский

Напиток пьет ямайский,

Прохладительный!

Инспектор отче Павел,

Забыв про бездну правил,

В шинок стопы направил

Нерачительно!

Профессор по латыни

От вторника доныне

Лежит с похмелья в тине

Уморительно!

Наш строгий экзекутор

И с ним инфины тутор

Ушли с горилкой в хутор

Отдалительно!

Профессор синтаксины

У ректора в крестины

Пел «иже херувимы»

Препользительно!

И батя благочинный

Уходит в шинок винный,

Пьет на пятиалтынный

Очистительной!

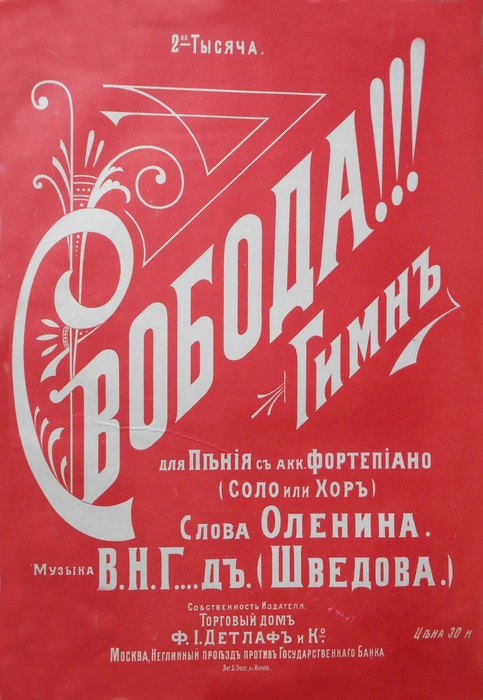

В том же 1905 году издательство «Детлафъ» выпустило еще два нотных издания авторства Гартевельда: романс «К чему вражда?» на стихи Владимира Гиляровского с посвящением Федору Шаляпину и песню «Гимн свободы» на стихи Константина Оленина. Вторая представляет собой восторженный музыкальный отклик на событие 17 октября (царский манифест). Тому, что швед Гартевельд стоит на либеральных позициях, удивляться не приходится. Тем не менее, выпуская ноты «Гимна», Вильгельм Наполеонович подстраховывается, пряча свою причастность к изданию под бесхитростным псевдонимом «В. Н. Г-дъ (Шведов)». Словно бы предчувствуя, что скоро эта вольнодумная лавочка закроется.

* * *

Про вторую поразившую Гартевельда каторжную песню сказать не берусь – слишком велика по тем временам выборка потенциальных претендентов. А все потому, что бешеный успех песни «Солнце всходит» немедля породил к жизни моду на новый песенный жанр, окрещенный «рваным» – то ли из-за внешнего вида исполнителей, то ли из-за «рвущих душу» текстов. Представители тогдашней популярной музыки с немалым энтузиазмом взялись примерять на себя маску босяка, исполняя песни улицы, нищеты и горя. Причем на этой, весьма доходной (особенно по первости), эстрадной стезе подвизались как разного рода бездарности и конъюнктурщики, так и признанные мастера сцены. Репертуар «рванины» в основном состоял из неуклюжих подделок и пародий на подлинные, истинно народные песни дна. Хотя попадались среди этого сора и редкие жемчужины. Такие, как, например, ставшая классикой жанра:

Отец мой скончался в тюрьме

В цепях и под надзором.

Мать родила меня на свет

В канаве, под забором…

Гартевельдовская версия «две песни как озарение», разумеется, изящная. Только непонятно: зачем было выжидать почти три года? Изящная, но единственная ли? Положа руку на сердце, Гартевельд все-таки был более мастеровитым пианистом и аранжировщиком, нежели композитором. Не Чайковский, не Прокофьев, не Рахманинов… В данном случае снова оговорюсь, что не являюсь специалистом в области теории музыки, а потому высказываю сугубо личное, дилетантское мнение. Хотя... Помните разгромную рецензию гартевельдовской оперы в московском «Театрале»? А вот передо мной страница еженедельной газеты «Восточное обозрение», издаваемой в Иркутске. Номер за 26 апреля 1905 года. То бишь минуло десять лет. В разделе «Театральная хроника» – рецензия на постановку оперы Гартевельда «Песнь торжествующей любви» в местном театре:

«Слабыми сторонами автора его первой оперы служат недостаточная мелодическая изобретательность, неумение писать широкую мелодию, которая у него всегда состоит из коротких музыкальных фраз или склеенных довольно искусственно между собой без необходимой цельности, как повторяющихся в куплетной форме…

Неумение разрабатывать указывает на слабую технику автора…

На наш взгляд, вся эта опера в настоящем представляет скорее сырой материал, из которого при дальнейшей более зрелой обработке может получиться действительный вклад в оперную литературу…

Постановку в этом сезоне ”Песни торжествующей любви” следует признать неудачной».

И как вам обзорчик? Причем это пишут провинциальные щелкопёришки. Что уж тогда говорить о маститых и дорогих столичных критиках? Нет, оно понятно, что собака лает, а караван идет. И к моменту публикации иркутской рецензии опера Гартевельда десять лет как ставилась в самых разных театрах. После Харькова и Москвы ее ставили в Тифлисе, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде, Иркутске, Петербурге... Если верить словам самого Гартевельда, таковых постановок насчитывалось сто восемьдесят. Гигантская цифра, даже если с учетом завиральности нашего героя делить ее на два. А то и на три. Достаточно сказать, что у «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского за три сезона состоялось всего десять показов, после чего оперу и вовсе изъяли из репертуара театров. У Чайковского и прочих знаменитых русских композиторов той поры дела с постановками продвигались немногим лучше. У Наполеоныча же всё наоборот. Признания в профессиональных музыкальных кругах своею «Песнью» он не добился, критике подвергался нещадной, зато спектакли ставились с завидным постоянством. А значит, на узнаваемость работали и какую-никакую копеечку приносили.

Разумеется, Гартевельд не столь глуп и наивен, чтобы не понимать, что качество оперы отнюдь не зависит от количества публичных показов. Пробить постановку – это одно искусство, здесь Наполеонычу мало сыщется равных. Но вот оставить своей постановкой след в искусстве – это уже из совершенно другой области. Из заоблачных сфер дара Божьего. И кажется мне, Гартевельд сей момент прекрасно осознавал. А потому вынужденно продолжал держать нос по ветру. И всячески творчески изгаляться, дабы поддерживать интерес публики к собственной персоне. Как говорится, и не хочет медведь плясать, да за губу теребят. Вот в какой-то момент Наполеоныч и скреативил себе... каторгу.

* * *

К моменту принятия Гартевельдом принципиального решения об одиночной этнографической экспедиции Сибирь, как и всё, с нею связанное, по-прежнему продолжала интриговать российского обывателя. В первую очередь того, что проживал в европейской части империи и для которого часть азиатская представлялась как terra incognita. В этом смысле показателен рекламный текст, анонсирующий одно из будущих концертных турне Наполеоныча:

«Гартевельд – последний, которому удалось как частному лицу посетить каторгу, где он записал неизвестные до сего времени песни каторжан и бродяг. Последние записаны в тундрах и тайгах Сибири. По возвращении в Россию Гартевельдом дано в России около 120 концертов ”Песни каторги”».

Вы прочувствовали? По возвращении в Россию! Получается, Сибирь для столичной публики – она вроде как сама по себе существует? Вне, так сказать, имперского контекста? Почти так и было. Причем ровно так же сама Сибирь противопоставляла себя остальной России. К примеру, в книге Сергея Максимова «Сибирь и каторга» встречаются следующие характерные высказывания бредущих по этапу кандальников:

«До Тюмени идем, несем кандалы на помочах, а помочи надеваем прямо на шею, по-российски. И давят кандалы шею, давят плечи, а им и без того на ходу тяжело, все они ноют. По Сибири несем кандалы на ремешке, на поясу. По-сибирски легче!

Сибирь тем хороша, что врать не велит. В Рассее смирение напускай, а за углом делай что хочешь; в Сибири живи как хочешь и каков ты есть, не притворяйся, не заставляют.

В России думают, что ты самый худой человек, коли ”часы потерял, а цепочкой обзавелся”, а в Сибири знают, что мы не хуже других и не лучше других! Живут и на воле люди хуже тебя, а идешь ты на канате затем только, что проще других, глупее, говорить надо. Значит — попался, хоронить концов не умел…»

Сибирь с ее тюрьмой и каторгой – тема для Гартевельда, безусловно, выигрышная. Вот только к ней требовалось изобрести особый заход, так как субкультура сибирских тюрем и каторги к тому времени была достаточно профессионально изучена и не менее профессионально описана. Родилось даже отдельное научное направление – «тюрьмоведение», заточенное на изучение пенитенциарной проблематики. И войти дилетанту в этот литературно-научный круг ой как непросто. Дилетанту, а тем более – иностранцу. После того как американец Джордж Кеннан основательно подсуропил российским властям своей книгой «Сибирь и ссылка», у тех едва ли имелось желание продолжать экспериментировать над созданием позитивного образа ссыльно-каторжной системы России силами независимых иностранных экспертов. А ведь начиналась история с Кеннаном вполне себе невинно.

* * *

В последней четверти XIX века ссылка как особый вид уголовного наказания массово практиковалась лишь в двух европейских странах – Франции и России. (7) Неудивительно, что загадочное слово «Сибирь» и напрямую связанная с ним ссыльно-каторжная субкультура вызывали огромный интерес у зарубежных читателей. И тогда редакция нью-йоркского журнала The Century Illustrated Monthly Magazine, желая опередить конкурентов и застолбить конъюнктурную тему за собой, решила отправить в Сибирь своего корреспондента. Выбор пал на молодого, амбициозного сотрудника Джорджа Кеннана.

К тому времени литератор и журналист Кеннан был достаточно плотно погружен в российский материал. Еще в двадцатилетнем возрасте, в 1865–1868 гг., он участвовал в изысканиях на Камчатке и в Сибири в качестве члена российско-американской экспедиции по устройству телеграфного сообщения между Россией и Америкой через Берингов пролив, о чем позднее рассказал в книге «Кочевая жизнь в Сибири. Приключения среди коряков и других племен Камчатки и Северной Азии». В 1870-м непоседливый американец съездил на Кавказ и по итогам этой поездки опубликовал ряд статей в американских журналах. Причем впечатления от нового путешествия еще больше усилили его симпатии к царскому правительству. Вплоть до того, что даже в русских завоеваниях на Кавказе Кеннан видел исключительно «распространение цивилизации». Вообще, в первой половине жизни американец относился к России с почтением, а к политике царских властей – с пониманием. «Российское правительство, – публично заявлял журналист, – не менее демократично и либерально, чем американское; преследование же нигилистов – не произвол, а понятное стремление укрепить общественный порядок в условиях, когда разные социалисты и анархисты бросают бомбы в верховных представителей страны».

В мае 1885 года Кеннан и его напарник, художник Джордж Фрост, прибыли в Петербург и испросили у товарища министра иностранных дел Влангали аудиенции, в ходе которой поделились с чиновником своими масштабными замыслами. Кеннан (умница такая!) избрал абсолютно точную аргументацию: так как на Западе существует устойчивое предубеждение против российской тюремной системы, то правдивое ее изображение словами «независимого» наблюдателя принесет России прямую пользу и выгоду. Иностранцу со столь правильными взглядами отказать не смогли. Более того, Кеннану было всемилостиво дозволено заглянуть даже и в «места столь отдаленные», с экскурсионным посещением некоторых тюрем и мест компактного проживания ссыльных. В итоге американец и его напарник совершили большое путешествие в Восточную Сибирь, где, помимо сбора сведений этнографического характера, занимались изучением пересыльной системы и жизни уголовных и политических каторжан. Но затем... Здесь, кажется, кто-то желал правдивого изображения? Так нате! Получите!..

Увы и ах! По мере погружения в сибирские реалии былые взгляды и убеждения Кеннана стали меняться на строго противоположные. Из полного трудностей и опасностей путешествия американец возвратился совершенно другим человеком – потрясенным и возмущенным увиденным и услышанным. «Если бы я был русский, — признавался он в письме Ивану Белоконскому, имевшему на тот момент статус ссыльного, — я, быть может, понял бы причину арестов, продолжительных тюремных заключений и ссылки в Восточную Сибирь без суда и следствия, но как американец я этого не понимаю, и, боюсь, американцы недоверчиво отнесутся к моим описаниям». Собрав богатейший, в том числе изобразительный (фотографии и рисунки Фроста), материал, вернувшийся на родину Кеннан использовал его в своих статьях, впоследствии сложившихся в увесистый том «Сибирь и ссылка». Книга мгновенно получила мировое признание: публиковавшаяся в 1888–1891 гг. на страницах The Century Illustrated Monthly Magazine, она была переведена на основные европейские языки. В том числе на русский. Вот только в России сей «пашквиль» вплоть до 1906 года распространялся исключительно нелегально. Лишь после царского манифеста, даровавшего некоторые гражданские свободы, «Сибирь и ссылка» вышла открыто и выдержала восемь подряд изданий, не считая журнальных публикаций. Ну, а в нагрянувшие затем годы реакции книги Кеннана вновь оказались под запретом… (8) Далее приведу лишь несколько отзывов о книге Кеннана «Сибирь и ссылка».

Будущий «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин назовет эту книгу «настоящей библией ранних революционеров».

Марк Твен (из письма С. М. Степняку-Кравчинскому): «Вспоминая о разоблачениях Дж. Кеннана и задумываясь над их смыслом, понимаешь, что только в аду можно найти подобие правительству вашего царя».

Георгий Плеханов: «Г. Кеннан разоблачил некоторую долю гнусностей русского правительства перед читающей публикой образованного мира. Этим он оказал величайшую услугу революционерам».

А. Миллер, старший помощник делопроизводителя петербургского Департамента полиции (из агентурной справки): «Вред, причиненный Кеннаном интересам русского правительства, – громадный. Агитаторская деятельность этого иностранца, сумевшего произвести целый переворот в мыслях и взглядах на ”дело русской свободы” всего говорящего по-английски человечества, дала могучий толчок русскому революционному движению за границей». (9)

Вот таким он был, некогда большой друг, защитник внутренней и внешней политики России Джордж Кеннан. Воистину: еще парочка таких друзей – и врагов не нужно!

Я намеренно уделил столько места жизнеописанию американца Кеннана. Время покажет, что равно как в 1927 году Владимир Маяковский станет советовать подрастающему поколению «делать жизнь с товарища Дзержинского», за несколько десятилетий до того наш Наполеоныч в своих устремлениях возьмется (вольно, невольно ли?) подражать Джорджу Кеннану. Судите сами:

– Кеннан поколесил по Сибири – и Гартевельд туда же;

– Кеннан отметился путешествием на Кавказ – и Гартевельд, мало того что побывал там же, так еще и позднее предпримет поездку в нежелательный для посещения иностранцами Туркестан;

– Кеннан издал книгу «Народные рассказы о Наполеоне» (перевод русских легенд и фольклорных материалов о французском нашествии 1812 года) – и Гартевельд занялся песенным фольклором войны 1812-го;

– Кеннан добился приема в Ясной Поляне, где поделился с графом Толстым своими впечатлениями о Сибири и каторге – и Гартевельд станет домогаться подобной аудиенции;

– Кеннан выпускает в Америке сборник очерков «Русская комедия ошибок» – Гартевельд издаст в Швеции «Трагикомические истории из жизни старой и новой России».

Каково?

* * *

Помимо негативного опыта сотрудничества российских властей с американским журналистом, к 1908 году возникли и другие серьезные препоны для творческих командировок иностранцев в Сибирь. Начать с того, что, помимо исправно поглощаемого уголовного элемента, после поражения первой русской революции сибирская каторга приросла новой, внушительной порцией политзаключенных. Среди них – изрядное количество бунтарей-военнослужащих, осужденных за участие в восстаниях, волнениях, мятежах и беспорядках, а также за нарушения воинской дисциплины. Понятно, что даже демонстрировать сих товарищей иностранцам во всех смыслах не комильфо. Не говоря уже о допущении более тесных контактов. Это раз. А во-вторых, успехи японской и британской разведок в недавней Русско-японской войне заставили российское военное руководство признать необходимость ведения системной борьбы со шпионажем и в мирное время. Как результат, Генштаб активно приступил к сбору любых сколь-нибудь значимых сведений об иностранных военных разведках. Равно как начал собирать информацию обо всех иностранных подданных, длительное время пребывающих на территории Российской империи. Я это к тому, что нашего Вильгельма Наполеоновича с его перевалившим тридцатилетие российским стажем, но со шведским паспортом формально тоже должны были взять на карандаш.

Теперь понимаете, с какими сложностями пришлось столкнуться нашему герою? Дерзнувшему попытаться войти в одну и ту же сибирскую реку в… энный по счету раз? Да еще и войти «поперек течения»! Опять же: родить преоригинальную идею и реализовать ее – это две большие разницы, как говорят в городе, из которого в путешествие на Сахалин отправился Влас Дорошевич. К тому времени в России, в том числе стараниями Кеннана и иже с ним ершистых литераторов, существовало жесткое правило, гласящее, что посещение тюрем разрешается только с научной или благотворительной целью. Да и на это правило накладывалось дополнительное ограничение – «на усмотрение местных властей». Касательно последнего уместно процитировать небольшую выдержку из книги Кеннана, где он рассказывает о том, как в ходе подготовки к путешествию попал на аудиенцию к товарищу российского министра внутренних дел г. Влангали:

«Он (Влангали) уверил меня в том, что нам несомненно будет дозволено отправиться в Сибирь и что он будет оказывать нам всяческую помощь: снабдит нас открытыми письмами к сибирским губернаторам и добудет подобное же письмо от министра внутренних дел. На вопрос о том, дадут ли нам эти письма возможность посещать сибирские тюрьмы, Влангали ответил отрицательно; разрешение бывать в тюрьмах, по его словам, следовало всякий раз получать у губернаторов. А на вопрос о том, легко ли нам будет получать подобные разрешения, он уклонился от ответа».

О чем-то подобном позднее напишет и сам Вильгельм Наполеонович: «Тюремная администрация ревниво оберегает свои секреты, и только по приказанию свыше перед вами откроются тюремные ворота». Короче, без заветного «сим-сим, откройся» – никуда.

Итак, существовало два варианта экскурсионной прогулки на каторгу. Первый отметаем сразу, так как благотворительностью Гартевельд всяко заниматься не собирался. Но вот второй… Подвести под научную статью сбор песенного фольклора, составной частью которого является фольклор каторжный, представлялось вариантом в достаточной степени реальным. Да, композитор вроде как собирается поехать в Сибирь, в том числе с намерением посетить тюрьмы и каторгу. Но! Едет туда исключительно за песнями и в поисках музыкального вдохновения. Это и в самом деле могло сработать, хотя бы потому, что прочие литераторы и филологи до сих пор говорили о песнях тюрьмы и каторги исключительно с позиции слова (текста). Вильгельм Наполеонович же, будучи профессиональным музыкантом, замыслил развить тему и привнести в нее важную недостающую деталь – мелодию. Лучше один раз услышать песню, чем сто раз прочитать о ней, не так ли? К тому же в процессе подобной этнографической работы человек думающий и умеющий слушать (и слышать!) способен сыскать немалое количество пищи для собственных творческих размышлений. Неслучайно в невеликой брошюре, посвященной концертному турне Гартевельда, дважды цитируется фраза Михаила Глинки: «Музыку творит народ, а мы (композиторы) ее только аранжируем».

Разумеется, в данном случае я имею в виду не открывающуюся перед Вильгельмом Наполеоновичем возможность подрезать некое количество мало кем слышанных в европейской части России напевов, дабы по возвращении при помощи невеликой обработки выдать их за свои собственные. Здесь я веду речь о том, что поездка в Сибирь, при правильном стечении обстоятельств, могла породить в нем то особое душевное и творческое состояние, что много веков назад китаец Бо Цзюй-и описал так: «Еще и напева-то собственно нет, а чувства уже возникли». Словом, всё это при удачном раскладе могло сработать. И сработало.

* * *

Не секрет, что, пускаясь в подобного рода авантюрные путешествия, желательно заручиться поддержкой влиятельных лиц и запастись достаточным количеством рекомендательных писем, всяческих проходок, спецпропусков и т. п. Это и в наши дни, в современных российских реалиях, небесполезно. А тогда – и подавно. И, похоже, такие козырные карты у Вильгельма Наполеоновича подсобрались. К слову, по молодости наш герой был весьма охоч до азартных игр: «Было время, увы, когда и я отдавал дань зеленому полю». И кто знает, быть может, именно на составление подобной колоды у него и были потрачены два с лишним года? Те самые, что от замысла и до реализации? Косвенные упоминания о том, что Гартевельд получил поддержку своей миссии, мы встречаем в следующем газетном тексте.

Из газеты «Московские вести», 2 августа 1908 года: «Нам пишут. Из Омска. К нам приехал небезызвестный композитор и пианист В. Н. Гартельвельд со специальным поручением записать слова и мотивы песен сибирских арестантов. Между прочим, ему поручено записать мотивы тех сахалинских песен, слова которых записаны В. М. Дорошевичем в его книге ”Сахалин”».

Резонный вопрос: а кем поручено? Не самим же Власом Михайловичем? Правда, в своем сочинении Дорошевич и в самом деле выказывает сожаление в части невладения музыкальной грамотой: «Когда эту песню, рожденную в Якутской области, поет каторга, – от песни веет какою-то мрачной, могучею силою. Сколько раз я жалел, что не могу записать мотивов этих песен!» Так, может, имярек-поручители и в самом деле прислушались к сетованиям модного репортера и откомандировали за музыкой добровольца-профессионала? Помните, была некогда подобная газетная рубрика – «Письмо позвало в дорогу»?

Понятно, что на Сахалине нашему Вильгельму Наполеоновичу побывать не довелось: проигрыш России в войне с Японией привёл к отторжению от России Южного Сахалина, и год спустя был объявлен Закон об упразднении сахалинской каторги. При этом часть бывших ссыльных и каторжан эвакуировали в район Кургана, где создавались так называемые «сахалинские поселения». Здесь бывшие каторжники, продолжая жить под надзором властей, получили земельные наделы, жилье и невеликие подъемные. Учитывая, что расстояние от Омска до Кургана составляет каких-то 550 км, сам бог велел Гартевельду прошвырнуться и туда. Что, собственно, наш герой впоследствии не преминет сделать.

А теперь обратимся еще к одному авторитетному источнику. К солидному академическому изданию «Известия Императорского общества антропологии и этнографии»: «По открытому листу премьер-министра докладчик посетил тюрьмы: Тобольска, Нерчинска, Томска, Акатуя, Николаевска, Кургана и Петропавловска. Собранные им песни разделяются на каторжные, бродячие и заводские. Кроме этих, г. Гартевельд записал и несколько инородческих песен: айнов (1), вогулов (2), самоедов (2), бурятских (2), киргизских (1) и якутских (1). Всего записано им более шестидесяти песен, как для одного голоса, так и с аккомпанементом народных инструментов, а также и хоровых...»

Вот это уже серьезно! Так называемый открытый лист выдавался Министерством иностранных (либо внутренних) дел за подписью министра (либо товарища министра; здесь — должность, а не приятельские узы). С указанием, что министерство просит все подведомственные ему учреждения и лица оказывать обладателю оного листа полное содействие в выполнении возложенного на него поручения. (10) А здесь у нас не просто министр, а целый премьер! Тот самый, который дизайнер галстуков, вагонов и реформ.

Факт наличия у нашего Наполеоныча открытого листа за подписью Столыпина впоследствии упоминался и в буклете, рекламирующем выпуск «каторжных» пластинок Гартевельда: «В настоящее время г. Гартевельд приобрел популярность и известность благодаря своему путешествию по каторге и окраинам Сибири. После известного американца Кеннана и Дорошевича Гартевельд – третий, которому удалось, как частному лицу, посетить каторгу, где он записал неизвестные до сего времени песни каторжан, бродяг и пр. О своем путешествии г. Гартевельд докладывал премьер-министру П. А. Столыпину, который очень заинтересовался музыкой напевов и песен, какия г. Гартевельд нашел у бродяг, беглых и каторжан. ”Это меня очень интересует, — заявил премьер-министр, — так как я сам большой любитель музыки и песен”».

Безусловно, можно допустить, что упоминание в рекламном тексте столь влиятельного лица не более чем пиар-ход. Вот только данная информация подтверждается и другими печатными изданиями той поры. Возьмем этот факт на заметку и проследуем дальше.

* * *

С вопросом о том, кто мог покровительствовать Наполеонычу в реализации его масштабного замысла, я обращался к Марине Деминой, и та призналась, что подобных сведений у нее нет. По ее версии, в Сибирь Гартевельд проник, прикрывшись научной целью, для чего заручился поддержкой только-только организованного Общества славянской культуры. «Очень невинной, неполитической, исключительно просветительской организации», по словам Деминой. Что же касается покровителей, таковых, по мнению Марины, могло и не быть вовсе. Просто сам Вильгельм Наполеоныч по натуре своей был исключительно... «доставучим». Плюс прекрасно ориентировался в том, как устроена и работает российская провинциальная управленческая модель.

Что ж, версия со впиской Гартевельда в Общество славянской культуры вполне состоятельна, учитывая, что одно из первых отчётных (по итогам сибирской поездки) выступлений Вильгельма Наполеоновича состоялось именно на заседании комитета Общества, в конце января 1909 года. На сложившиеся промеж Общества и Гартевельда рабочие отношения дополнительно указывает следующая цитата из ранее помянутого рекламного буклета: «Общество славянской культуры поручило г. Гартевельду устроить ряд концертов по России с образованным им специальным хором для исполнения каторжных песен, и один из таких концертов с большим успехом был дан в Москве». Так что очень похоже, что в свой сибирский вояж Гартевельд направился, имея в кармане мандат от этой, как бы сейчас сказали, некоммерческой организации. Но! Бумажка сия явно была не единственной. Судите сами: учредительное собрание Общества состоялось в Москве 31 марта, а уже 14 апреля Гартевельд должен был отыграть концерт в Челябинске. Причем около недели до того он прожил в соседнем Златоусте. А ведь требовалось еще время на сборы и время на переезд из Москвы до Златоуста. Так что «путевку в Сибирь» Вильгельму Наполеоновичу от только созданного юрлица физически не могли успеть выписать и провести по инстанциям. Максимум – выдать рекомендательное письмо и нагрузить изустным общественным поручением. Что само по себе, безусловно, не лишнее. Но не более того.

Опять же – в тюрьму с одной такой бумажкой не сунешься. Иначе печатание подобных мандатов можно смело ставить на поток, и тогда «режимные объекты» быстренько превратились бы в проходные дворы. Для успешной реализации миссии Наполеоныча требовался гораздо более мощный документ. Такой, на котором позднее эмоционально настаивал профессор Преображенский: «Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!!! Броня!!!» Отсюда окончательно склоняюсь к мысли, что открытый лист на руках Гартевельда в самом деле имелся. На что косвенно указывают подробности микропроисшествия, приключившегося с нашим героем на восточном берегу Байкала близ деревушки Ишь-Куль:

«Тут урядник заметил меня и сразу воспрянул духом:

— Ты кто такой? Бумаги есть? — грозно подошел он ко мне.

Я вынул из внутреннего кармана ”бумагу”. Это был открытый лист к сибирской администрации, подписанный начальником Забайкальской области. Кроме того, еще стояла надпись, даже и в России способная внушить ”уважение”. В этой ”бумаге” предлагалось всем властям оказывать поддержку этнографу такому-то, по первому его требованию. Бумага произвела на урядника действие удара молнии. При чтении слова ”этнограф” он даже снял фуражку. Дрожащими руками подал он мне обратно ”бумагу” и буквально замер…»

Спрашивается: чья рука (резолюция) могла произвести такой эффект на полицейского чиновника? Чья персона могла внушить в слугах государевых граничащее с испугом «уважение»? Уж всяко не председатель Общества славянской культуры. Здесь должна быть персона уровня того же Столыпина. Или хотя бы министра внутренних дел… Да, соглашусь, мое предположение – не более чем версия. Но в любом случае всей правды об источниках снаряжения, а главное – финансирования этнографической экспедиции пытливого одиночки со шведским паспортом и полурусскою душою мы, похоже, уже не узнаем. А потому – довольно рядить и гадать. В любом случае весной 1908 года Наполеоныч отправляется в Сибирь...

* * *

Весной 1908 года Гартевельду стукнуло сорок девять. Немало. Учитывая, что в ту пору люди вообще становились и считались взрослыми довольно рано. И что же к этому моменту наш герой «имел с гуся»? Вершина жизни пройдена. Вильгельм Наполеонович – скверный семьянин, но все еще интересный мужчина. Неплохой музыкант и аранжировщик. Посредственный сочинитель и такой же музыкальный критик. Человек, который в своей творческой составляющей постоянно «следует за». Сверхоптимистичная юношеская установка «я решил не уезжать из России, пока мое имя здесь не станет известно всем, и я сдержу свое слово» не реализована. Во всяком случае – не в полной мере.

Большая трагедия для человека творческого – когда он начинает осознавать, что подлинного, настоящего таланта Господь недодал. Либо – дал, да только человек не сумел воспользоваться, расплескал по дороге. Далеко не каждый может подобное неприятное открытие пережить, не всякий способен после такового осознания реализовать себя в чем-то другом. В этом смысле экспедиционная поездка в Сибирь – шанс для Гартевельда. В данном случае именно как целенаправленная поездка за песнями, а не чёс по сибирской глухомани с сольными фортепианными концертами. В этой поездке на карту поставлено если и не всё, то многое. Или пан, или… Нет-нет, за «пропал» речь, разумеется, не идет. Здесь всего лишь покой с молодой эстонской панёнкой Анютой.

Конечно, Гартевельду было чуть проще, нежели его предшественникам. Во-первых, изучив былой опыт коллег по творческому цеху, он мог выбрать оптимальный маршрут. Более-менее представляя, с трудностями какого характера ему придется столкнуться в пути следования в целом и в каждой конкретной точке в частности. Во-вторых, не связанный, судя по всему, жесткими обязательствами, он был волен самостоятельно выбрать время для старта, максимально подстроившись под континентально-сибирское жаркое летнее солнышко. И, наконец, в-третьих. На рубеже веков российское железнодорожное строительство велось гигантскими темпами. Отныне участки пути, которые былые пытливые исследователи вынужденно преодолевали гужевым транспортом по отвратительным дорогам и направлениям, можно было пересечь в вагоне поезда. Причем с комфортом, если, конечно, финансы позволяют. Ну да всё едино: одиночная прогулка в Сибирь – удовольствие, что и говорить, сомнительное. Особенно для городского российского жителя иностранного происхождения, готовящегося разменять шестой десяток. Как впоследствии признается сам Гартевельд: «Путешествие от русских культурных центров к глухим местам Сибири сопряжено с массой неудобств». Эка... деликатно выразился.

Помимо сопряженных с подобным путешествием тягот, существовали и иные риски – как для здоровья и жизни, так и сугубо прагматического характера. А именно: насколько вообще оправдано подобное предприятие? Будет ли реализация гартевельдовского замысла адекватно воспринята пресыщенной столичной публикой? Грубо говоря: стоит ли затеваемая игра свеч? Да, с одной стороны, к тому времени в России наметился определенный интерес ко всему народному. Появилась даже мода, эксплуатирующая народную идею. Но с другой... Все-таки данная целевая аудитория узковата для Гартевельда. Толику славы на сем поприще снискать можно. Но вот достойно заработать – это большой вопрос. Учитывая, что тогдашняя массовая русская музыкальная культура прочно стояла на трех китах: декадентстве, кафешантанщине и цыганщине. Да что говорить, если даже родившийся на волне успеха горьковской пьесы «рваный» (он же «босяцкий») жанр, и тот быстро мимикрировал в сторону наносного эпатажа его представителей и лубочного окуплечивания текстов. Как позднее писал советский музыкальный критик Евгений Кузнецов, «босячество стало социальной маской, модной личиной, за которой таилось чуждое ей содержание». Помимо профессионалов уровня Сергея Сокольского и Станислава Сарматова, отныне на теме «рванины» подвизались такие колоритные эстрадные персонажи, как Максим Сладкий, Женя Лермонтова, Ариадна Горькая, Катюша Маслова. С соответствующим же незатейливым концертным репертуаром: «Дети улицы», «Песни улицы», «Песни горя и нищеты». «Это все от пресыщенности» – диагностировала небывалый успех низменного песенного жанра тогдашняя критика. А рецензент «Нового времени» Юрий Беляев напоминал в этой связи слова кухарки из «Плодов просвещения» Льва Толстого: «Вот наедятся сладкого, так, что больше не лезет, их и потянет на капусту». Безусловно, наш герой профессионально разбирался в тогдашних музыкальных трендах. И прекрасно отдавал себе отчет в том, что русское музыкальное искусство переживает глубокий кризис.

Цитата от Гартевельда: «Как это ни грустно, но русский народ перестал творить. И к этому масса причин. Проведение железных дорог, сделавших общедоступным сношение с городской цивилизацией, с ее зачастую низким музыкальным уровнем. А главное – фабрика, где выработался жанр так называемой фабричной частушки, ничего общего с народным творчеством, выливающимся в песне, не имеющей. Она, эта фабричная частушка, по внутреннему содержанию тяготеет к ”музыке” песен, именуемых цыганскими, но которые, собственно говоря, имеют очень мало точек соприкосновения с музыкальным творчеством этого народа. Фабричная песня именно фабрикуется и отдает душной атмосферой мастерской, так же, как ”цыганская песня” пресыщена винными парами кафешантана… Ничтожная по музыке, эта фабричная частушка важна как отражение рабочей жизни; она является единственной музыкальной литературой целого класса, за которым, если верить социалистам, стоит великое будущее… Но для музыканта это значение фабричной песни не важно, и для нас она и кафешантанная цыганщина одинаково противны. Разница между ними и народной песней такова же, как между настоящим чистым бриллиантом и искусной имитацией ”Тэта”». (10)

Всё верно. Тот самый класс, за которым, по мнению социалистов, «великое будущее», к моменту сборов Гартевельда в Сибирь уже вовсю диктовал моду на каторге и в ссылке. Во всех сферах, включая субкультуру. Причем взяли не умением, а задавили числом. Вот откуда ноги растут у пресловутой фабричной частушки: скажи мне, кто ты, и я скажу тебе, что ты поешь… И все-таки Вильгельм Наполеонович рискнет сделать ставку на аутентичную народную песню и тюремно-каторжный фольклор, отправившись в Сибирь на поиски «чистых бриллиантов». И эта его ставка сыграет. Нет, совсем не зря наш герой по молодости «отдавал дань зеленому полю»! Опять же – не обошлось и без толики везения. Как позднее признается сам Гартевельд: «Случай услышать песни беглых и бродяг еще можно найти, услышать пение каторжан может только человек, рожденный под особенно счастливой звездой».

И, наконец, Страсть! Та самая, которая не подразумевает способ видения «как?», а требует бросаться, очертя голову, вперед, покоряя вершину за вершиной. Даже и без соответствующего альпинистского снаряжения…

Примечания

(1) В. Гартевельд, «Песни каторги», м., 1909

(2) М. Горький, «На дне», 1902

(3) Ю. Бирюков, «Рождённые революцией. Рассказы о песнях», М., 1987

(4) И. Белоконский «По тюрьмам и этапам», 1887

(5) Е. Гиппиус, И. Нестьев. Комментарии к буклету пластинки «Песни революции» (2 грп.) (С20-06201-4)

(6) А. Измайлов, «В недавней бурсе» (К 100-летию спб. духовной семинарии) // «Олонецкие губернские ведомости». 1909. № 101.

(7) Ссылка в качестве меры уголовного наказания была введена в западных странах ещё в XV—XVI веках, с образованием заморских колоний. Что касается Франции, там ссылка уголовников во Французскую Гвиану и в Новую Каледонию широко практиковалась вплоть до начала Второй мировой войны.

(8) За свою подрывную деятельность американец был внесен в список иностранных граждан, которым воспрещен въезд в Россию. Так что, когда Кеннан негласно, через Финляндию, прибыл в российскую столицу в июне 1891 года, его быстро вычислили и выслали «за пределы» в 24 часа как неблагонадежного. И хотя с тех пор Кеннан не имел доступа в пределы Российской Империи, русская тема по-прежнему преобладала в его творчестве. Джордж Кеннан ушел из жизни в 1924 году. По иронии судьбы его внучатый племянник – американский дипломат и политолог Джордж Фрост Кеннан (1904–2005) – впоследствии станет известен как идейный отец «политики сдерживания» времен Холодной войны. И, согласно характеристике советской прессы 1950-х, как «заклятый враг СССР».

(9) Все приведенные цитаты: Е. И. Меламед. «Джордж Кеннан против царизма». – М.: «Книга», 1981.

(10) До революции американский дом бриллиантов «Тэт» торговал в Петербурге в магазинах на Невском, 32 и Садовой, 34. В ту пору существовал изящный каламбур: «Простите, мадам, у вас бриллианты от Тэта? – Нет, – скромно опустив глазки, отзывалась барышня, – у меня - от тет-а-тета».