Глава шестая. В Сибирь: вперед и с песней – 2

(Тобольск)

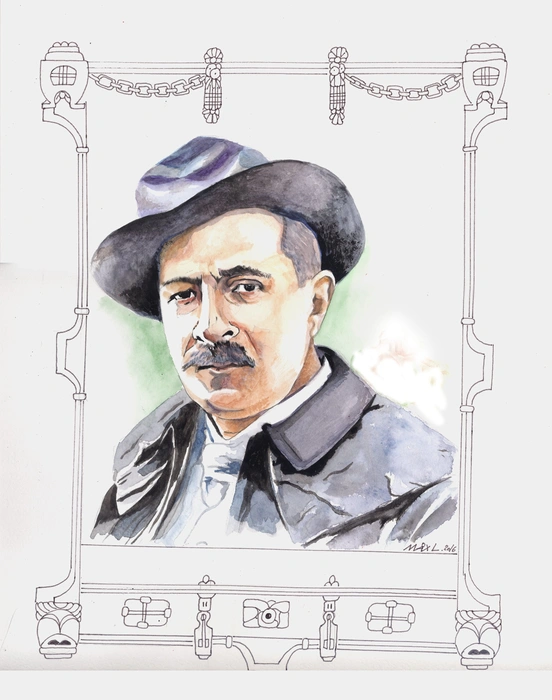

В Тобольск Наполеоныч прибыл утром 1 июля. Поспев аккурат к свежему номеру газеты «Сибирская жизнь», которая в этот день, пускай и с двухнедельным запозданием, сообщила о падении Тунгусского метеорита. Вернее, о некоем загадочном природном явлении, произошедшем в районе реки Подкаменной Тунгуски. Нет-нет, этот факт в воспоминаниях Гартевельда не приводится. Но представляется, что как человека пытливого Вильгельма Наполеоновича подобная заметка наверняка заинтересовала бы.

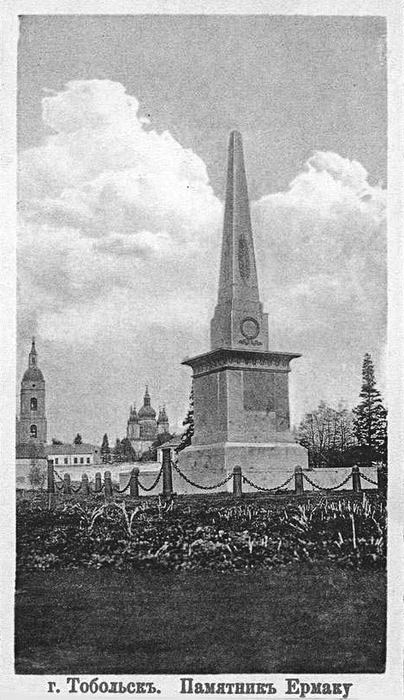

Тобольск и Тюмень – фактически близнецы-братья. В том смысле, что Тобольск стал вторым русским городом в Сибири, будучи основанным всего на год позже Тюмени. В каких-то 15–17 километрах от Тобольска находилась столица Сибирского ханства – Искер, где случилась решающая битва дружины Ермака с татарским войском. В этих же краях Ермак Тимофеевич и погиб. В честь этого события в 1839 году в Тобольске был поставлен памятник, о котором Гартевельд высказался не особо комплиментарно: «Памятник в Тобольске есть только один – Ермаку, недалеко от того места Иртыша, где он утонул. Памятник очень невзрачный, в виде обелиска, над обрывом в верхней части города».

В Сибирь жестокую далеко

Судом я буду осужден,

Где монумент за покоренье

В честь Ермака сооружен. (1)

За год до открытия памятника Ермаку в городе построили сохранившийся до наших дней Тюремный замок, служивший в качестве пересыльно-каторжной тюрьмы. И если еще в XVIII веке делами сибирской ссылки занимался столичный, так называемый «Разбойный приказ», то в 1829 году эти дела передали созданному в Тобольске «Приказу о ссыльных». С этого времени тобольский приказ занимался учетом всех поступающих ссыльных и распределением их по Сибири. Помимо Достоевского, Чернышевского и Короленко, отметившихся транзитом и здесь, в разное время в Тобольске не по своей воле побывали: протопоп Аввакум, декабристы Анненков, Кюхельбекер, Муравьев, писатель Радищев, государственный деятель Сперанский, последний российский император Николай II со своей семьей и другие интереснейшие персонажи. А вот как описывал тобольскую тюрьму Сергей Максимов, которому довелось побывать в этих местах за полвека до визита Гартевельда:

«Тюрьма тобольская, несмотря на то, что играла как будто неопределенную роль как место временного помещения, как бы роль проходного только постоялого двора, — важна была для проходящих партий главною стороною: коренною и самостоятельною наукою — наукою жизни в ссылке, на каторге, на поселении и на тех же этапах. У тюрьмы тобольской своя история, оригинальная и поучительная, история, могущая служить прототипом для всех российских тюрем. Это — резервуар, куда стекались все нечистоты, скопившиеся во всех других русских тюрьмах. Ее и на каторге разумели в том же смысле, как разумеют Москву другие города, торгующие тем же товаром, по тем же самым приемам и законам. Тобольская тюрьма сама даже некогда исполняла роль каторжного места и соблюдала в своих стенах прикованных на цепь, к тачке и проч…»

К моменту визита Гартевельда в Тобольске существовали две каторжные тюрьмы, формально еще носившие негласный статус уголовных, поскольку вплоть до лета 1906 года политических сидельцев здесь почти не было. Но затем местные тюрьмы начали быстро менять окрас, превращаясь из уголовных в уголовно-политические. И все же уголовники пока продолжали, выражаясь современным криминальным жаргоном, «держать местную зону». Так что для фольклорной миссии Гартевельда посещение тобольских тюрем сулило большие надежды. И оные оправдались вполне: из Тобольска Вильгельм Наполеонович увез ворох впечатлений. Самое главное – открыл счет собранным каторжным песням. Одна из жемчужин его коллекции – «Подкандальный марш» – родом как раз из Тобольска.

Ранним утром 1 июля 1908 года пароход «Казанец» подошел к пристани Тобольска. Осмотрев городок с палубы, Гартевельд, демонстрируя отменное знание русских поговорок, вынес краткое резюме: «Да, это тот край, куда Макар телят не гонял!» А вот у некогда прибывшего в Тобольск водным же путем Ивана Белоконского эмоции от открывшегося с палубы вида на город оказались гораздо позитивнее. И это притом, что, в отличие от Гартевельда, будущий автор книги «По тюрьмам и этапам» попал в этот город не по своей воле, будучи принудительно выслан в Восточную Сибирь:

«Мы увидели вдали красивый г. Тобольск. Блеснувшие главы многих церквей и расположение одной части города на горе напомнили нам Киев, когда посмотреть на него с Днепра; подгорная, главная часть Тобольска, показалась нам похожею на Подол Киева. Все любовались городом…»

Вот тебе и Макар с телятами! В жизни Гартевельда так много связано с Киевом, но схожих ассоциаций отчего-то не возникло. Впрочем, первое впечатление, оно ведь от многих факторов зависит. Может, наш Наполеоныч в то утро просто не выспался? Или желудком страдал? Всякое в пути случается. Тем более – в столь долгом пути.

* * *

Бытописанию тобольских мест заключения, заведенным в них порядкам, правилам и царящим там нравам мы уделим место позднее, а пока сосредоточимся на исследовательской деятельности нашего героя. Довольно с нас безрадостной жизненной прозы – поговорим о поэзии и музыке. А там, глядишь, и сами запоем. Начнем с неприятного открытия, сделанного Гартевельдом непосредственно по прибытии на место. Оно заключалось в том, что в Сибири народная песня… отсутствовала:

«Сибиряки при всех их несомненных достоинствах, при их энергии, их большом предпринимательском чутье и выносливости, крайне немузыкальны и совершенно не поют. В сибирской деревне, даже самой богатой и наиболее развитой в том отношении, что туда проникла техническая культура века, вы услышите лишь ту же самую частушку с ея примитивным напевом и массой (замечу в скобках) фривольно-циничных прибауток на деревенско-общественные темы».

Невольно вспоминается эпизод из советской музыкальной кинокомедии «Шла собака по роялю» (1978): в деревню Берсеневку приезжает старичок – собиратель фольклора, и местный председатель стыкует его с бабкой Меланьей. Аккомпанируя себе на балалайке, та затягивает: «А у тебя-аяя, ну правду, Зин, в семидеся-а-а-том был грузин». На резонное замечание этнографа: мол-де, это не нужно, это Высоцкий, Меланья парирует: песня эта – народная, с автором её отец был знаком лично… В общем, по прибытии в Тобольск Гартевельд в полный рост столкнулся с таким социальным явлением, как, выражаясь высоким штилем, «вытеснение фольклора массовой культурой». Столкнулся, в принципе, предсказуемо. Но явно не ожидая, что масштабы сего процесса окажутся столь велики. Помните его размышления по поводу победоносного шествия фабричной частушки по всем музыкальным фронтам? Вот это как раз он, тот самый случа́й. Причем подобное вытеснение началось далеко не вчера. Тот же Иван Белоконский зафиксировал подобный культурологический факт гораздо раньше:

«У сибиряка нет ничего своего, оригинального: все наносно и, к несчастию, сюда занесено ссыльным элементом большию частию худшее. Послушайте песню сибиряка. Вы услышите перевранные ”романсы”, изуродованные до неузнаваемости песни малорусская, великорусская и ”книжная”, если можно так выразиться, т. е. заимствованныя из различного рода ”сборников” и ”песенников”. Темные леса, реки широкие, степи необъятные не тронули души сибиряка, и он на берегах Енисея орет ”вниз да по матушке по Волге”; говорим ”орет” потому, что сибиряк и петь-то хорошо не умеет. Идите на свадьбу: там все французское с азиятским: китайские церемонии, благодаря чему ранее трехкратного приглашения есть не полагается, французския кадрили, полуазиатские, полуевропейские костюмы, русское пьянство, непременно с мордобоем, и все это начинается и кончается действительно удалою, ухарскою, бешеною ездою с бубенцами, колокольцами и криком на все село или город…»

На первый взгляд – катастрофа, полный провал гартевельдовской песенной миссии. Ну да не все так плохо. Тут же на месте выяснилось, что «единственными носителями музыкальной культуры в этом крае, как это ни странно, являются каторжники, бродяги и беглые, в особенности эти две последние категории».

Стихотворение «Думы беглеца на Байкале» («Славное море, священный Байкал») в 1848 году написал сибирский поэт, путешественник, этнограф, автор якутско-русского словаря Дмитрий Давыдов (1811–1888). Десять лет спустя этот текст будет опубликован в петербургской еженедельной газете «Золотое руно», с которой Давыдов сотрудничал в качестве сибирского спецкора, а еще через пять лет в журнале «Современник» выйдет статья литературного критика и публициста Максима Антоновича «Арестанты в Сибири». В этой статье текст «Славное море, священный Байкал» будет процитирован уже как… образец творчества сибирских узников. Чуть ранее его же (и тоже как пример тогдашней песенно-тюремной лирики) зафиксирует Сергей Максимов: возвращаясь из Амурской экспедиции, он, по специальному поручению, занимался изучением сибирской тюрьмы и ссылки. В дальнейшем Максимов опубликует трехтомный исследовательский труд «Сибирь и каторга», куда поместит особый раздел, посвященный тюремным песням, где не обойдет вниманием и «Славное море»:

«Некоторым достоинством и даже искусством, обличающим опытного стихотворца, отличается одна песня, известная в нерчинских тюрьмах и предлагаемая как образчик туземного, сибирского творчества. Песню подцветили даже местными словами для пущего колорита: является омулевая бочка — вместилище любимой иркутской рыбы омуля, во множестве добываемой в Байкале и, в соленом виде, с достоинством заменяющей в Сибири голландские сельди; слышится баргузин, как название северо-восточного ветра, названного так потому, что дует со стороны Баргузина, и замечательного тем, что для нерчинских бродяг всегда благоприятный, потому что попутный. Наталкиваемся в этой песне на Акатуй — некогда страшное для ссыльных место, ибо там имелись каменные мешки и ссыльных сажали на цепь, Акатуй — предназначавшийся для безнадежных, отчаянных и почему-либо опасных каторжников. В середине песни вплываем мы и в реку Карчу — маленькую, одну из 224 речек, впадающих в замечательное и знаменитое озеро-море Байкал.

Славное море, привольный Байкал!

Славный корабль — омулевая бочка!

Ну, баргузин, пошевеливай вал,

Плыть молодцу недалечко.

Долго я звонкие цепи носил,

Душно мне было в горах Акатуя!

Старый товарищ бежать пособил:

Ожил я, волю почуя. (3)

Вот, стало быть, и барин какой-то снизошел подарком и написал арестантам стихи, на манер столичного способа, к которому прибегали стихотворцы и водевилисты, желавшие приголубить и задобрить трактирных половых, банщиков и клубных швейцаров».

Чутье опытного исследователя не подвело: Максимов раскусил авторское, профессиональное происхождение сего песенного текста. Ошибся только в «масти» – деятельный трудяга, человек самых разносторонних интересов Владимир Давыдов был в жизни кем угодно, но только не барином. Что же касается песни «В пустынных степях Забайкалья», ее текст как весьма популярный среди каторжан Восточной Сибири за двадцать лет до Гартевельда привел в своей книге Иван Белоконский (4). Но она, как и в случае с «Думами беглеца на Байкале», столичному читателю тогда, что называется, не легла на душу. Не запала, не прозвучала. Помните, мы уже говорили: лучше один раз спеть, чем сто раз прочитать? Всё правильно. Как писала в своей монографии доктор исторических наук, профессор НГПУ Наталья Родигина, «большинство исследователей обращаются только к текстам песен, практически игнорируя их мелодии, что объясняется отсутствием представлений о методах работы историков с песней как целостным феноменом культуры». Что ж, в таком случае остается лишь снять шляпу перед нашим Наполеонычем – уж он-то знал толк в мелодиях! Иное дело – сохранил ли Гартевельд их в исходном (подлинном) виде, записав музыкальные решения в формате один к одному? Или все-таки внес некие собственные, композиторские фишечки и мулечки? Увы, этого мы теперь никогда не узнаем. Ну да – в любом случае низкий поклон вам, Вильгельм Наполеонович! И за «бродягу, судьбу проклинающего», и за «славный корабль – омулевую бочку».

Осенью 2013 года на Байкале, на смотровой площадке Куркутского залива поставили памятник герою песни «По диким степям Забайкалья» – бродяге. По замыслу авторов, четырехметровый великан как бы застыл над кручей, переводя дух (добрался!) и любуясь величием озера. Рядом – крест и мраморная плита с высеченным текстом песни. Вот только, разумеется, никто не озаботился тем, чтобы поместить на плите имя Гартевельда. Хотя бы самыми меленькими буковками. Стремление местных властей увековечить песенного персонажа в принципе понятно. В последние годы у нас сделалось модным ваять и устанавливать кто во что горазд так называемую уличную скульптуру. Запечатлевая всё и вся. Хотя бы даже и собачью, пардон, какашку. Байкальский песенный бродяга, безусловно, местный бренд. Однако есть нюансы… Мало кто ныне задумывается, что герой сей замечательной песни – это вовсе не бежавший с каторги от невыносимой тяжести бытия «несчастненький». Бродяга в тогдашней криминальной иерархии – это профессиональный авторитетный каторжанин. Матерый урка, которого нормальный человек, от греха подальше, за версту обходить должен. А не слезою обливаться над его горькою судьбиною. Угу, как же, горше некуда, щас! В очередной раз предоставляем слово Ивану Белоконскому:

«Самые влиятельные и самые солидарные между собой лица в партии – это бродяги; стоит оскорбить одного бродягу, и приходится иметь дело с целой компанией; нередко десяток бродяг держит в руках всю партию. Причина понятна: бродяга не раз надувал начальство, уходил из-под замков и от конвоя, прошел вдоль и поперек Сибирь, гулял на воле на правах свободного человека и теперь идет на поселение. Оно ему не страшно: он хорошо знает все места, где придется проходить, и часто заранее решает, откуда он убежит, и непременно убежит! Кто лучше бродяги знает начальство от Одессы до Сахалина? Кто знает путь, все бродяжьи тропы в тайге? Как обойтись без бродяги новичку, идущему в Сибирь впервые и желающему бежать? Бродяга понимает это и, как нельзя лучше, пользуется обстоятельствами, эксплуатируя простых смертных из арестантов самым бесцеремонным образом; нередко он грабит и убивает тех, которых сам же выручил из беды, дав возможность бежать. У бродяги потеряно чувство жалости, человечности: его никто не жалеет, и он никого: сегодня на него охотятся, как на дикого зверя, он питается одними кореньями, терпит нужду, голод и холод, а завтра он убивает своего преследователя или кого попало, грабит, ворует и кутит напропалую, топит в вине воспоминание о пережитых страданиях…»

А вот описание одного отдельно взятого бродяги, выведенное Вс. Крестовским в его знаменитых «Петербургских трущобах» – произведении, возможно, и не самом высокохудожественном, но в части исследования криминального мира Петербурга середины XIX века – образцовом:

«Поневоле остановишься над такою личностью. Вся жизнь человека проходит в том, что он бегает из какой-то необъяснимой любви к бегам, из смутной инстинктивной жажды "воли вольной". И он не лжет, когда говорит, что в этом только все вины его государские заключаются. <…> Человек в течение многих лет каждогодно рискует своей спиной, мало того – рискует умереть голодной смертью, потонуть в Байкале, быть растерзану зверем лютым – и все-таки бежит. <…> Нет, старый жиган все-таки человек, и не совсем еще заглохли в нем хорошие движения. Но он человек надорванный, порченный, и бездна в нем привитого, наносного варварства. Он до сих пор еще не был убийцей, но легко может им сделаться – и по холодному расчету, и по наслаждению убить человека…»

Сюда же, в общую копилку, добавим цитату из книги Петра Якубовича «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника»:

«Бродяги вообще являются сущим наказанием каждой партии. Это люди - по преимуществу испорченные, не имеющие за душой, что называется, "ni foi, ni loi" («ни чести, ни совести». – Прим. авт.), но они цепко держатся один за другого и составляют в партии настоящее государство в государстве. Бродяга, по их мнению, высший титул для арестанта, он означает человека, для которого дороже всего на свете воля, который ловок, умеет увернуться от всякой кары. В плутовских глазах бродяги так и написано, что какой, мол, он непомнящий! Он не раз, мол, бывал уже "за морем", то есть за Байкалом, в каторге, да вот не захотел покориться – ушел!.. Впрочем, он и громко утверждает то же самое в глаза самому начальству».

И, наконец, одно из описаний, оставленных самим Вильгельмом Наполеоновичем:

«Особым родом людей в Сибири надо считать бродяг. От Челябинска до Владивостока вся Сибирь кишит ими. Типичный сибирский бродяга в большинстве случаев – каторжник и непременно уголовный, при этом обыкновенно из бессрочных, так как малосрочному каторжнику нет расчета бежать; а политический каторжник, если сбежит, то уж совсем сбежит, и в Сибири, конечно, не останется».

Второе некогда бытовавшее название бродяг как уголовно-арестантской касты – иваны. Это распространенное на Руси имя собственное перекочевало в жаргон из казенных бумаг: когда дознаватели брались идентифицировать очередного задержанного бродягу, тот, скрывая уголовное прошлое, отзывался на Ивана. А на вопрос о месте рождения/проживания – «не помню». Так их и отправляли на этап, зафиксировав в сопроводительных бумагах очередного «Ивана, не помнящего родства». К середине ХХ века уголовный термин иван перешел в разряд архаизмов, чему немало поспособствовали энкавэдэшные дознаватели, которые с задержанными особо не церемонились и люто выбивали нужные показания. Но вот жаргонное определение бродяга как своего рода положительная (и уважительная) характеристика преступного авторитета сохранилось и по сей день.

Ну и как вам сборный итоговый портретик несчастненького? Впечатляет, не правда ли? Лично я сто раз бы подумал, прежде чем сниматься с семьей/детишками для домашнего фотоальбома на фоне памятника эдакому упырю. Иное дело, что как раз для фольклорной миссии Гартевельда типаж бродяги представлял особый интерес. И вот почему: «Бродяги являются главными хранителями настоящих старинных песен, как, например, песни Ваньки Каина, Стеньки Разина, Кармелюка и др., т. е. песен, имеющих в этнографическом отношении наибольшую ценность. <…> Во всех песнях бродяг проглядывает огромная чисто народная поэзия, а местами высокий лирический подъем. Этот элемент поэзии можно объяснить только постоянным соприкосновением с природой».

* * *

Но довольно с нас байкальских хитов! Далее обратимся к технологиям, по которым велся процесс прослушивания и записи песен тобольских каторжан. Слово Вильгельму Наполеоновичу:

«Вскоре я услышал звон кандалов, и под усиленным конвоем солдат вошли арестанты-исполнители под предводительством Мурайченка. Хористов-каторжан было 12 человек. Их поместили около окна, Мурайченко с нотным пюпитром стал среди них, а я сел невдалеке, готовый записывать их песни. Перед началом "концерта" ко мне подошел Мурайченко поздороваться и подал программу с названием песен и имен хористов-каторжан. При этом он сказал (он вообще любил выражаться немного витиевато):

— В наших песнях вы услышите весь психический мир заключенных.

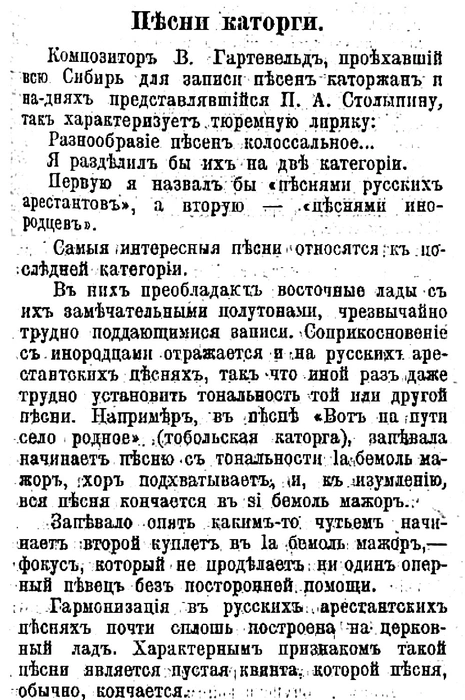

И это правда. Молитвы, застольные песни, любовные излияния, разбойничьи песни, марши, словом, все моменты жизни находят себе иллюстрации в этих песнях. Поются они часто одним голосом, двумя, но большинство – хором. <…> Разнообразие песен колоссальное. Я разделил бы их на две категории. Первую я назвал бы "песнями русских арестантов", а вторую – "песнями инородцев". Самые интересные песни относятся ко второй категории. <…> Что меня приятно поразило во время нашего музыкального matinée (утренника. — Прим. авт.) в тобольской каторге, помимо самих песен, это исполнение. Видно было, что хористы, обладающие к тому же хорошими голосами, пели с одушевлением, да и Мурайченко управлял хором с большим умением. Некоторые песни мне пришлось попросить повторить, так как трудно было с одного раза верно записать их гармонию. Но вот пение кончилось, зазвенели кандалы, застучали винтовки, вся "труппа" выстроилась и удалилась».

Забегая вперед, замечу, что нашему герою нечасто так везло, чтобы носителей интересующей его песенной информации доставляли строем и задаром. В большинстве случаев всё ж таки приходилось за песни либо платить, либо изобретать какой-то нестандартный, зачастую авантюрный заход. Далее приведу описание нескольких характерных методик гартевельдовского фольклорного собирательства:

1. «Условившись с ним в цене (3 рубля и две бутылки водки), я разложил на столе нотную бумагу, взял карандаш в руки и "сеанс" начался. То, что он пел, было безусловно для меня интересно, и я не пожалел, что приехал к проклятой бабе»;

2. «Когда он кончил, я придумал:

— Вот, братцы, какой у меня есть фокус. (Я вынул нотную бумагу и карандаш). Пусть он еще раз споет, а я тут на бумагу запишу, да потом сам спою то же самое (таким путем я бы мог проверить записанное). — Идет, на одну кружку? — обратился я к Миляге.

— Идет, — ответил он. — Пой, Крючок!

Бродяга под названием Крючок запел опять, и я стал записывать. Затем по записанному я спел то же самое.

Эффект был поразительный.

— Вот так фокусник, — сказал Безклювый. — Вот так грамотей, ешь меня с потрохами! Ловко! Ай ловко!

Таким образом, они мне пели, я записывал, и все шло как нельзя лучше»;

3. «Надев высокие сапоги, рваную поддевку, старую фуражку, взяв в левый карман возможно больше мелких серебряных и медных денег и в правый переложив револьвер, я, как-то рано утром, двинулся в тайгу. Так как я рассчитывал услышать песни, то прихватил с собой карандаш и нотную бумагу. Обыкновенно при встречах с бродягами я сам выдавал себя за беглаго и, во всяком случае, выглядел в своем наряде достаточно подозрительно, – одним словом, я мог возбудить доверие у бродяги».

Что и говорить — лихо. Согласитесь, НАШ ЧЕЛОВЕК милейший Вильгельм Наполеоныч?!

Эдакий, прости Господи, шельмец. Даром что швед...

* * *

Из всех тобольских песен, привезенных Гартевельдом из сибирской поездки, персонально меня наиболее зацепила «Мечта узника»:

Звезда, прости, пора мне спать,

Но жаль расстаться мне с тобою.

С тобою я привык мечтать,

Ведь я живу одной мечтою...

В процессе работы мне попадались современные упоминания этого текста с отсылом на якобы казацкое его происхождение. На самом деле текст «Звезды» на закате жизни написал русский поэт Иван Мятлев (1796–1844), известный прежде всего как автор юмористических стихотворений. В частности, поэмы «Сенсации и замечания мадам Курдюковой» и популярных городских романсов («Как хороши, как свежи были розы», «Фонарики-сударики»). Трудно сказать, когда мятлевский текст сделался романсом и каким образом был занесен в Сибирь. Но именно с подачи Гартевельда, записавшего эту песню на Тобольской каторге, а затем издавшего ее с нотами и на пластинках, романтичная «Звезда» получила бытование как «тюремная песня».

Сам текст «Мечты узника» невольно навевает ассоциации с великим романсом «Гори, гори моя звезда». Ко времени миссии Гартевельда романс сей (музыка Петра Булахова, слова Владимира Чуевского) уже успел и быть написанным – и стать плотно забытым. Вторую жизнь ему подарит в 1915 году трагической судьбы композитор и исполнитель Владимир Сабинин, который слегка изменит слова и сделает новую аранжировку мелодии. (6) Так вот, тобольская-каторжная «Мечта узника» ложится на музыку этого романса буквально как родная. В недрах Всемирной паутины я сыскал оригинальную запись «Мечты» образца 1914 года в исполнении звезды царской эстрады Льва Сибирякова. Мелодия там, конечно, иная. Но! Безусловно, я не великий (да что там – никакой) специалист в теории музыки, но все равно не покидает чувство, что нечто общекорневое в этих двух песнях присутствует. (7) Возможно, это всего лишь мои нелепые фантазии и домыслы. Пусть решают специалисты. Из числа, например, тех, что установили «интонационную связь» между песнями «Славное море, священный Байкал» и «Смело, товарищи, в ногу». Якобы там «совпадают начальные мелодические обороты в первой фазе с хроматическим опеванием пятой ступени мажора, создающие ощущение приподнятости». В общем, что касается музыкальных парафраз и заимствований – темна вода во облацех. Ну, а сам Вильгельм Наполеоныч жемчужиной тобольской песенной коллекции считал отнюдь не песни про Байкал и не столь полюбившуюся мне «Мечту узника», а «Подкандальный марш». Вернее так: в своих предпочтениях ставил его на второе место, сразу после песни «Из Кремля, Кремля, крепка города», которую он услышал в богадельне Тобольска от стариков – ветеранов карийской каторги.

Из Кремля, Кремля, крепка города,

От дворца, дворца белокаменна

Что до самой ли красной площади

Пролегала широкая дороженька.

Что по той ли, по дороженьке,

Как ведут казнить добра молодца,

Добра молодца, большого боярина,

Самого атамана стрелецкого...

В случае с данной песней Наполеоныч прежде всего гордился тем фактом, что ему удалось отфиксировать оригинальную мелодию. Потому что сам текст был известен с незапамятных времен и неоднократно публиковался. Как рассказал мой добрый знакомый, кандидат филологических наук, культурный антрополог и фольклорист Олег Николаев, песня эта относится к исконной русской молодецкой лирике, то есть к традиционному фольклору, который еще не испытал влияния литературы и к ней не восходит. Текст «Из Кремля...» явно связан со стрелецким бунтом, таким образом, и сама песня проходит по разряду исторических. Учитывая, что в ходе поездки по Сибири традиционных песен Гартевельд собрал немного, в данном конкретном случае гордость Наполеоныча вполне объяснима. Ведь ему наконец удалось записать старинную песню архаического строя, зафиксировав факт ее живого бытования. Да еще и в каторжной среде. (8) Но если текст песни «Из Кремля...» к тому времени публиковался много раз, то вот «Подкандальный марш» – да, это чистой воды эксклюзив. Неудивительно, что в будущем именно он и станет хитом № 1 на концертах ансамбля Гартевельда.

На каторге, если кто не в курсе, были запрещены музыкальные инструменты. По коему поводу, к слову сказать, наш Наполеоныч выказывал немалое сожаление:

«Музыка и пение строго запрещены в тюрьме. Хорошо ли это? Не излишняя ли это жестокость? Конечно, если смотреть на музыку и пение, как на забаву. О! Разумеется администрация тюрьмы права, когда говорит, что тюрьма – не увеселительное заведение. Но если смотреть на музыку и пение с более правильной точки зрения, т.-е. как на нечто тесно связанное с человеческой природой, то придется пожалеть о том, что у арестанта — и без того уже лишенного многого – отнимают еще и очень для него дорогое – песню».

Запреты запретами, но голь на выдумки хитра. И «Подкандальный марш», за неимением духовых и медных, исполнялся на гребешках (расческах).

«Игру на гребешках ввели матросы с "Потемкина". У них во время этапа по Сибири был целый оркестр из этих своеобразных музыкальных инструментов. Во время марша хор поет с закрытым ртом – получается нечто замечательно похожее на стон – гребешки ехидно и насмешливо пищат, кандалы звенят холодным лязгом. Картина, от которой мурашки бегают по спине. Марш этот не для слабонервных, и на меня, слушавшего это в мрачной обстановке тобольской каторги, он произвел потрясающее впечатление. Трудно поверить, но один из надзирателей во время этого марша заплакал. "Подкандальный марш" можно назвать гимном каторги».

Собственно, сам текст марша умещается всего в четыре строки, при исполнении повторяющиеся дважды. Вот они, эти бесхитростные строчки, от которых, со слов Гартевельда, даже тюремные надзиратели «рыдали, как дети»:

В ночи шпанята и кобылка,

Духи за нами по пятам.

Ночью этап, а там бутылку,

Может, Иван добудет нам.

В своем песенном сборнике Гартевельд дает расшифровку аргоизмов, поминаемых в этой каторжной мантре: шпанята – младшие члены каторги; кобылка – вся каторга; духи – конвой и вообще всякое начальство; Иван – старший в камере или в этапе из бывалых каторжан. (9) Вот такой сюжетец. Как по мне – зарядная блатная песня, эдакий дореволюционный gangsta rap. Уж не знаю, что в ней такого мурашечного? Кстати, о бутылке: а как собирался добывать оную песенный герой Иван? У Гартевельда на этот счет ничего не сказано. Но вот у Сергея Максимова данная мето́да описана предельно ясно и доходчиво:

«— Как вы водку в тюрьме достаете? — спрашивал я одного из арестантов.

— Штоф водки стоит на воле 80 копеек, дам солдату 1 рубль 60 копеек, и принесет.

То есть таков закон, таково положение; иначе и быть не может, иначе никогда и нигде не бывало и не будет.

— Арестантское дело такое, — объясняли мне другие преступники, — не согласен один — другого попроси, этот заупрямился — третьего попробуй. На четвертом не оборвешься, посчастливит, соблазнится четвертый. Такого и примера не запомним, чтобы четыре солдата вместе все каменные были».

Нечто подобное встречаем и в описании Ивана Белоконского:

«Кстати о деньгах. Лично сам арестант ничего не может себе купить, даже имея деньги; но и здесь, как и везде, евреи снабжали желающих очень многим: табаком, селедками, булками и даже водкою, конечно, по несообразно высоким ценам. Кроме того, арестанты и арестантки на свои гроши, припрятанные ими "на всякий случай", поручали сторожам покупать то то, то другое, сторожа редко отказывались от комиссий, так как всегда очень значительный процент попадал в их карман "за проходку" и благодаря тому, что товар покупали плохой, а цены выставляли высокие».

Белоконский описывает коррупционную модель двадцатилетней давности. А вот более свежий, максимально близкий ко времени миссии Гартевельда пример, оставленный в воспоминаниях Адриана Федоровича Тимофеева, арестованного в Киеве на областном съезде эсеров 4 декабря 1905 года и помещенного в местную Лукьяновскую тюрьму:

«Помимо тюремных надзирателей и воинского караула со всех 4-х сторон тюрьмы к политическим был прикреплен жандармский дивизион, но некоторые из жандармов и надзирателей, как настоящие царские слуги, за деньги и за водку, скрытно конечно, и принимая все меры предосторожности, так как и их обыскивали при выходе из ворот тюрьмы, делали для нас самые недозволенные вещи. Так доставка нам газеты стоила 20 коп., носили наши письма на волю и приносили ответы, приносили водку, которую главным образом сами же и выпивали…»

Вот такие зарисовочки из тюремной политэкономии. Во всех отношениях и справедливые, и своей актуальности доселе не потерявшие: ровно так же, точно по таким же принципам живут и постояльцы нынешней российской пенитенциарной системы. Чтоб нам с нею ни разу не встречаться!

Не позднее 15 июля покинул Тобольск и вернулся в Тюмень. На этот раз Гартевельд пустился в водное путешествие на самом маленьком местном пароходике «Ласточка». Между прочим, за несколько дней до этого наш герой умудрился вписаться в авантюрную переделку, по итогам которой едва не отправился по воде иным способом — самоходом. Сиречь – раздувшимся хладным трупом утопленника. Понятно, что сей эпизод Гартевельд отписывал позднее, когда все ужасы и страсти этого происшествия подзабылись и улеглись. А потому в книге он выписан вполне себе беспристрастно и не без бахвальства. Тем не менее, прочитав его даже и в таком, олитературенном виде, понимаешь, что в путешествии Вильгельма Наполеоновича имели место весьма и весьма напряженные моменты:

«Когда мы кончили, я вынул из бумажника и подал ему 5 рублей, еще раз поблагодарив за песни. (Соломония в это время куда-то исчезла.) Оборванец спрятал деньги к себе на грудь и, к моему удивлению, сказал:

— Мало, господин…

— Как мало, — возразил я, - ведь я даю вам больше, чем мы условились.

— А вы, господин, подайте мне бумажник, как он есть, а там увидим, много или мало, — сказал бродяга. — Да, кроме того, пожалуйте мне ваши часики. Давно барином не ходил.

— Да вы с ума сошли? — вскричал я, вынимая револьвер, — отойдите от двери, а то стрелять буду!

Бродяга засмеялся.

— Дайте дорогу, говорю последний раз, — и я поднял револьвер.

В то же самое время дверь отворилась и вошли оба кавказца, те самые, которых я видел у Соломонии при первом своем посещении.

— Что вы тут спорите, господа, — сказал один из них, — отдайте, что следует, господин, бумажник и часики, а то хуже будет. Да и спрячьте ваш пистолет. Один раз стрельнуть успеете, а потом и вам капут. На дне Иртыша лежать-то вам скучно будет.

Я понял, что попался в ловушку и предложил почтенной компании войти со мной в соглашение, т.е. взять половину денег и оставить мне ничего не стоящий медальон с портретом моей жены.

— Да что с ним разговаривать, — грубо гаркнул "человек из Акатуя" и, засучив рукава, двинулся на меня.

Я попятился назад в крайний угол и решил не дешево продать свою жизнь, как вдруг…»

Сохраняя интригу, намеренно обрываю рассказ нашего героя. Если кому-то не терпится узнать, каким образом Гартевельд выкрутился, отсылаю к его книге «Каторга и бродяги Сибири» (см. очерк «Грузинка»).

Инда продолжим… Тем тобольским вечерком всё, слава богу, обошлось, и через пару дней Гартевельд благополучно погрузился на пароходик «Ласточка». Заслуживающий, по его мнению, скорее названия «Колибри», так как «по своим размерам он разве немного больше петербургских пароходиков, поддерживающих сообщение с Охтой». Наш герой умеет понравиться людям, и на пристани его провожают мало не со слезой:

«Вся набережная была усеяна народом. Почти весь Тобольск вышел провожать "Ласточку". Много знакомых пришло провожать меня. Кое-кто принес мне полевых цветов. На пароходе были Никифоров, Бородичук, товарищ Соня и др. Масса полиции следила за уезжающими и в особенности за ссыльными. На душе было как-то легко. И я с радостью прощался с этим краем, с этой родиной "кузькиной матери" (после того, как это выражение нашло себе место даже в прениях 3-й Государственной Думы, оно, конечно, стало литературным). Пароход тронулся, с набережной замахали шляпами и платками, до меня донеслись возгласы ссыльных: "Не забывайте!" и мало-помалу Тобольск, с его каторжной тюрьмой, уменьшился и, наконец, совсем скрылся из глаз. На этой же самой "Ласточке" ехал депутат Государственной Думы, трудовик Н. Л. Скалозубов с семьею. Он, как и я, направлялся в Тюмень…»

Здесь замечу, что местный депутат Николай Скалозубов был не только «трудовиком», (10) но и большим тружеником. На момент пересечения путей-дорожек Гартевельда и Николая Лукича последний входил в так называемую «сибирскую парламентскую группу». И придерживался отчасти романтических убеждений, полагая, что «народные избранники должны добиваться в Думе такого порядка, при котором всем жилось бы лучше… чтобы все были равны, без различий по сословиям, чтобы личность каждого человека была неприкосновенна». В 1912 году, сложив депутатские полномочия, Скалозубов вернется к основной профессии и, покинув Тобольск, уедет заведовать Петровской опытной селекционной сельскохозяйственной станцией Курганского уезда. По стечению обстоятельств как раз в Курган и лежал дальнейший путь Наполеоныча.

Примечания

(1) Куплет из привезенной Гартевельдом из Тобольска песни «Зачем я мальчик уродился».

(2) В данном случае приставка «обер» используется во втором своем значении. А именно: образует существительные, иронически называющие лицо по высшей степени какого-нибудь отрицательного свойства (разг.), напр. обер-враль, обер-плут, обер-жулик.

(3) С какого-то момента «Байкал привольный» текстово трансформировался в «священный» (как и в привезенном Гартевельдом варианте).

(4) Авторство стихов «В пустынных степях Забайкалья» по одной из наиболее правдоподобных версий принадлежит писателю, поэту, историку Ивану Кузьмичу Кондратьеву (1849–1904).

(5) Строчки из песни «Степь, родная ты моя!», записанной Гартевельдом «на этапе Кутарбитка». (Кутарбитка – село на территории современного Тобольского района Тюменской области).

(6) С некоторых пор по просторам интернета кочует романтическая история о том, как накануне расстрела адмирал Колчак в качестве последнего желания попросил у большевиков графин водки и гитару. И за ночь сочинил романс «Гори, гори, моя звезда», посвятив оный своей возлюбленной Анне Тимиревой. Как мифотворчество – красиво. В части исторической правды – глупость.

(7) Одну из версий «Мечты» ныне можно услышать в фильме «Китайский сервиз» (1999). Там ее исполняет киногероиня Зинаида Волошина. Она же – актриса Анна Самохина, поющая голосом певицы Евгении Смоляниновой.

(8) Подавляющее большинство записанных Гартевельдом в Сибири песен – это так называемые «песни литературного происхождения» (имеющие автора первоначально) или же сделанные самим каторжным сообществом, но уже по литературному лекалу.

(9) Расшифровка Гартевельда не вполне точна. «Кобылка» и «шпанята» – это просто рядовые каторжане, низшая тюремная каста. Цит. из П.Ф. Якубовича: «Каторжная часть партии по преимуществу зовется презрительным именем "кобылки" (сибирское название саранчи) и "шпанки" (стадо овец)».

(10) «Трудовая группа» – фракция мелкобуржуазных демократов, депутатов-крестьян и интеллигентов народнического направления в Госдуме. Представителей фракции в просторечье называли «трудовиками».