Глава седьмая. В Сибирь: вперед и с песней – 3

(Курган, Петропавловск, Омск, Тобольск, Нерчинск)

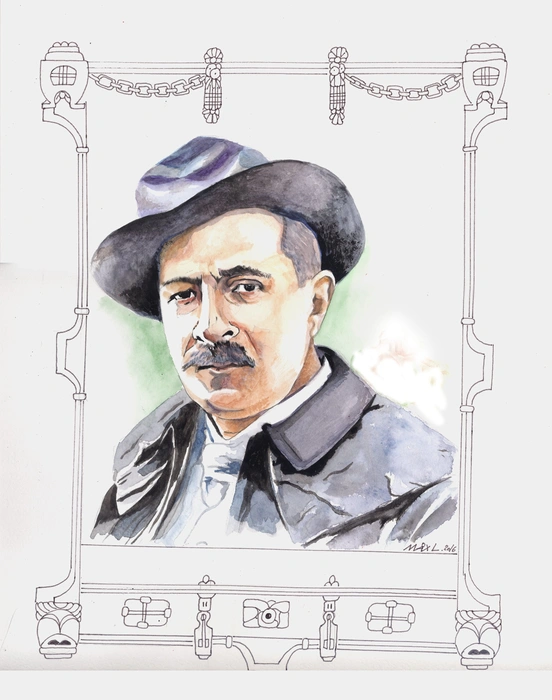

Курган в ту пору входил в состав Тобольской губернии. От Тюмени, если по нынешним меркам, да напрямки – всего-то 220 км. Но: то ли не построили еще такие вот прямки, то ли Гартевельду потребовалось зачем-то прошвырнуться по былым местам… Так или иначе, но до Кургана он добирается, заложив знатного, почти 450 км, кругаля, через Челябинск. К сожалению, далее в своем тексте Наполеоныч конкретные даты не называет. Потому синхронизировать по времени его последующий маршрут становится делом весьма проблематичным...

«Курган – город небольшой и, как все сибирские города, грязный. Но он более интеллигентен, чем Златоуст, Челябинск и Тобольск вместе взятые. Он имеет сносные гостиницы, а главное – в нем есть жизнь. Даже существует ”Курганское музыкальное общество”, имеющее свой собственный симфонический оркестр. Весьма возможно, что все эти культурные начинания зависят от массы иностранцев, здесь живущих (англичане, немцы и датчане)».

В плане тюремно-каторжной субкультуры Курган для Гартевельда – город не самый интересный. За неимением таковой. Правда, некогда в этих краях отбывали ссылку декабристы, но с той поры немало воды утекло в Тоболе. А поскольку в период первой русской революции население города отметилось «высокой общественно-политической активностью», массовой политической ссылки, характерной для северных городов и уездов Тобольской губернии, в Кургане не возникло. Достаточно сказать, что вплоть до начала августа 1908 года в городе под гласным надзором полиции из числа ссыльных состояло всего четыре человека. Но, как уже поминалось, под Курганом располагались так называемые сахалинские поселения. Именно они, со слов Гартевельда, в первую очередь его и интересовали: «Я знал, что на Сахалине было в ходу множество тюремных песен, и я решил обязательно побывать в поселениях. Вот почему я и сделал остановку в Кургане».

Помните текст газетной заметки, где сообщалось, что нашему герою якобы поручено записать мотивы сахалинских песен, помянутых Дорошевичем в его книге «Сахалин»? Получается, Гартевельд и в самом деле спешит отработать сие общественное поручение? Ведь в ином случае ему было куда как проще погрузиться в Тюмени на пароход и с относительным комфортом сплавиться по Туре, Иртышу, Оби и Томи – в Томск. Ан нет: вместо восточного направления Наполеоныч, теряя драгоценные дни, движется на юг. И во второй половине июля добирается до Кургана, вооруженный этнографическим знанием о том, что всего в семи верстах от города находятся сахалинские поселения. Однако тут же, на месте, выяснилось, что с этими самыми поселениями дело обстоит – полный швах. А все потому, что: «сначала все шло хорошо. Но мало-помалу "сахалинцы" начали грабить и красть. Были и убийства. Наконец, вышли крупные беспорядки: "сахалинцы" чуть не штурмом намеревались взять город. Тут их сократили. Многие из них были перебиты, другие разбежались, и "Сахалинские поселения" почти совсем перестали существовать. Осталось всего человек 10 бывших сахалинских героев. Они ведут себя смирно, тихо, и их уже не трогают…»

И всё же Гартевельду снова свезло. Местный чиновник, который в свое время занимался вопросами заселения сахалинцев на «близкурганские» земли, дал Вильгельму Наполеоновичу набой на «нужного старика». Сопроводив его исчерпывающим комментарием: «Если он вам не поможет, так поезжайте дальше, мимо нас. Больше никого нет».

* * *

Интересный оказался персонаж этот нужный старик, он же – курганский респондент Гартевельда. Будем знакомы: урожденный Калужской губернии Арефьев Антон Зиновьевич, 1840 г. р. В 1865-м за убийство семьи местного помещика и за поджог с целью сокрытия следов данного преступления был осужден к двадцати годам каторги и сослан на Сахалин. С каторги Арефьев бежал и примерно с полгода скрывался в сахалинской тайге, хоронясь у местных аборигенов (айнов). Был пойман, однако вскоре бежал снова. Причем на сей раз умудрился перебраться через Татарский пролив и ушел вглубь континента.

Как из Острова из проклятого

Я убег, утек через море бурливое...

Да нет силушки, нету моченьки

Было мне остаться и сгинуть так, пропадать.

Нет там солнышка, нет там звездочек...

А кровавым светом на небе сиянье горит...

И не слышится песня пташечки,

Только ветер воет, и море ревмя ревет!..

В 1885 году в Чите Арефьев совершил убийство пяти человек, был схвачен и осужден в бессрочную каторгу без перевода в разряд испытуемых, став пожизненным кандальником. До кучи получил четыреста (!) ударов розгами, после чего был снова возвращен на Сахалин. Отсидев в кандалах почти двадцать лет, с началом Русско-японской войны записался в добровольные дружинники. И какое-то время спустя, с полным отпущением прежних смертных грехов (по утверждению Гартевельда, на совести Арефьева «гибель 23 душ»), в возрасте 68 лет очутился под Курганом.

Биография, что и говорить, хара́ктерная. Неудивительно, что знающие люди советовали нашему Наполеонычу если и ехать к Арефьеву, то «с осторожностью». Гартевельд поехал. И старик не подкачал. Спел – и как надо, и что надо. В общей сложности Арефьев припомнил полтора десятка каторжных песен. Причем многие из них, по просьбе Гартевельда, он повторял по пять-шесть раз.

«Своим старчески-надтреснутым голосом этот ”злодей на покое” напевал мне сахалинские песни самого сентиментального содержания. Между прочим, он случайно сохранил в своей памяти два мотива песни айносов, первоначальных обитателей Сахалина, теперь составляющих постепенно вымирающее племя. Эти два мотива я записал. О происхождении айносов до сих пор идет спор. Но песни их построены на китайскую гамму; их характерной особенностью является отсутствие тонического кварта…»

В наши дни айны остались в основном в Японии, где, согласно официальным цифрам, их численность составляет около 25 000 человек (по неофициальным – может доходить и до 200 000). В России по итогам переписи 2010 года зафиксировано 109 айнов, из них – 94 в Камчатском крае. К слову, айны считают, что именно они обладают суверенными правами на четыре «спорных» острова Курильского архипелага… Коренной айнский язык радикально отличается от японского, нивхского, китайского, а также прочих языков Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Другое дело, что к настоящему времени айны массово перешли на японский язык, так что изолированный айнский язык уже практически можно считать мёртвым. И в этом смысле даже две записанные и привезенные Гартевельдом песни (в другом месте наш герой говорит о трех), надо полагать, представляют интерес для лингвистов. Приведу текст одной из таких песен, что была записана Наполеонычем с напева душегуба Арефьева:

Калайдос!

Уритама, урых!

Мей ци каз,

Махты терэ.

Метес махты-на!

Кьяхты лоси-ре

Уритама вая

Калайдос!

Вая!

На заимке у Арефьева Гартевельд провел целый день и даже заночевал. Притом что в это время в избе у старика скрывался некий находящийся в бегах субъект. Это я снова к тому, что в своих сибирских странствиях наш Вильгельм Наполеонович не раз по-настоящему рисковал головой. Отсюда и револьвер, с которым в своем сибирском путешествии он, похоже, не расставался:

«Я вскочил и впросонках схватился за револьвер, но его под подушкой не оказалось. <…> Я сконфуженно сказал Арефьеву:

— Я вчера здесь, под подушку, положил одну вещь…

— Знаю, — смеясь, перебил он меня, — пистолет. Я побоялся, как бы вы ночью, нечаянно, вреда себе не сделали… Я его из-под подушки осторожно и вынул. Вот он…

И он подал мне револьвер.

— Не угодно ли, — сказал он, показывая на стол с чаем.

Я встал, оделся и, напившись чаю, простился со ”злодеем на покое”.

На прощанье я предложил ему денег.

Он молча отвел мою руку.

— Спрячьте, — сказал он, — без них проживу. А насчет моего товарища, — прибавил он, — там, в городе-то, лучше вам не распространяться.

На одно мгновение что-то грозное промелькнуло у него в глазах.

— Я тоже не Иуда, — успокоил я его.

И поскакал обратно в Курган».

Что ж... В чем в чем, а в смелости нашему герою не откажешь. Кстати, интересно, а «ствол» у Наполеоныча официальный или «левый»? Он же у нас иностранный подданный. А потому, по тогдашним законам, обязан был зарегистрировать револьвер в полицейском участке и получить разрешение на постоянное ношение оружия.

* * *

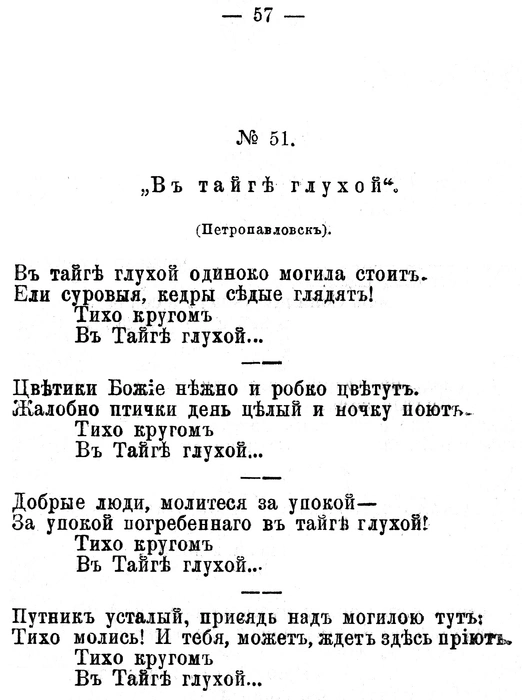

Не позднее 1 августа Вильгельм Наполеоныч добирается до Омска. Учитывая, что на середине пути между Курганом и Омском находится Петропавловск, а из газетных публикаций известно, что Гартевельд посетил и его, скорее всего, как раз после 25 июля он и сделал краткую остановку в Петропавловске, где записал для своей коллекции минимум одну песню – «В тайге глухой»:

В тайге глухой одиноко могила стоит.

Ели суровые, кедры седые глядят!

Тихо кругом

В тайге глухой…

Цветики божие нежно и робко цветут.

Жалобно птички день целый и ночку поют.

Тихо кругом

В тайге глухой…

В общем, «тихо вокруг, только не спит барсук». Но и этот «барсук» – он неспроста. Сам Вильгельм Наполеонович впоследствии прокомментирует сей приторно-сентиментальный момент во многих песнях сибирских сидельцев следующим образом: «есть еще одна странная черта у каторжан и бродяг, которую до меня заметили и другие: самые отъявленные головорезы и убийцы из них питают какую-то страсть к нежным песенкам и сентиментальным стихам, — это какая-то странная психологическая черта, трудно объяснимая».

О своем пребывании в Петропавловске Гартевельд не оставил ни строчки воспоминаний. Также добрых слов от него не дождался и более солидный во всех смыслах Омск. А ведь именно отсюда ушла в столичную прессу ранее процитированная телеграмма, трансформировавшаяся в невеликую заметку:

«Нам пишут. Из Омска. К нам приехал небезызвестный композитор и пианист В. Н. Гартевельд со специальным поручением записать слова и мотивы песен сибирских арестантов. Между прочим, ему поручено записать мотивы тех сахалинских песен, слова которых записаны В. М. Дорошевичем в его книге "Сахалин"».

Очень похоже, что корреспондент, отписавший данную новость, имел удовольствие накоротке пообщаться с нашим героем. И тот, воодушевленный итогами посещения Кургана, хлестанулся перед журналистом обнаруженными сахалинскими песнями. Коий факт тотчас был интерпретирован (Гартевельдом ли, местным репортером ли?) как исполнение «специального поручения». Здесь исхожу из того, что встреча Вильгельма Наполеоновича со стариком Арефьевым была чистой воды счастливой случайностью. Не подвернись она, отфиксировать песни сахалинской каторги Гартевельду вряд ли бы удалось. Но теперь, находясь, по сути, еще в середине пути, Наполеоныч посредством СМИ уже вбрасывал в столицы интригу. Намекая, что возвратится из путешествия мало того что не с пустыми руками, но и с сенсацией. С теми самыми песнями из запрещенной цензурой книги Дорошевича. В общем, думается мне, что наш герой в данном случае использует мето́ду из области пиар-технологий. Ну да не стоит его за это винить. Время такое. ХХ век на дворе, все дела.

* * *

Далее из Омска Вильгельм Наполеонович направляет свои стопы…

Опа! Здрасьте, приехали! Даже календарного месяца не прошло!

Из газеты «Сибирский листок», 12 августа 1908 года: «Во вторник, 12 августа, на пароходе "Казанец" приезжает в Тобольск г. Гартевельд, игра которого на рояли так понравилась тоболякам, когда он был здесь недавно с оперными артистами г. Дракули и Ко. Г. Гартевельд 15 августа дает концерт в Тобольске».

Речной маршрут по линии Омск – Тобольск проходит по рекам Иртыш и Тобол и составляет порядка 1200 км. Таким образом, на подобное водное путешествие у Гартевельда должно было уйти не менее трех суток. Следовательно, пробыв в Омске около недели, он должен был погрузиться на пароход не позднее 9-го числа. Чтобы успеть «через север, через юг, возвратиться, сделав круг» в Тобольск.

Вообще-то, для своих научных изысканий Вильгельму Наполеоновичу далее требовалось зарыться вглубь Восточной Сибири: огибая Байкал, двигаться в направлении Нерчинска. Исходя из чего, казалось, сам Бог велел сесть в Омске в поезд и по недавно построенному участку Транссиба с ветерком и со всеми удобствами покатить через Красноярск, Нижнеудинск и Иркутск аккурат до самой Читы. А уж там до Акатуйских и Нерчинских рудников – рукой подать. То бишь всего за неделю, если поднапрячься, Наполеоныч мог преодолеть расстояние, на которое у американца Кеннана, с его почтово-перекладными, ушло почти три месяца. Но Гартевельд, что тот Дед Мороз, не желает пропускать ёлки. Сиречь – концерты, которых у него за весьма короткий период случится не менее трех. Судите сами: 15 августа, если верить газете, Вильгельм Наполеоныч играет в Тобольске. А вот затем...

Из газеты «Сибирский листок», 19 августа 1908 года: «Тобольск. ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА. В воскресенье, 17 августа, на пароходе "Ласточка" выехал в Тюмень депутат от Тобольской губ. Н. Л. Скалозубов. В сентябре он вновь возвратится в Тобольск на короткое время. <..> Пианист В. Н. Гартевельд выехал на том же пароходе "Ласточка" в Тюмень, где он даст концерт, а затем возвратится в Тобольск ко дню концерта в пользу недостаточных студентов-тоболяков 22 августа».

Такое ощущение, что наш герой настолько увлекся концертами, что временно позабыл об истинной цели своей миссии. Отсюда в очередной раз невольно закрадывается крамольная мысль: а что, если сама эта его миссия все-таки есть не более чем залегендированный предлог для организации серии сольных фортепианных выступлений по сибирской глухомани? Да, и кстати: откуда они вообще взялись, эти Дракула и его оперная компания? Когда они с Гартевельдом успели полюбиться тобольской публике? Кто он вообще такой, этот однофамилец трансильванского вампира? На последний вопрос ответить проще. С него и начнем.

Дракули (Дракули-Критикос) Александр Николаевич. Оперный артист (бас) и антрепренер. Обучался пению в Московской консерватории, дебютировал сразу в Большом театре (сезон 1901/02) в «Псковитянке» Римского-Корсакова. Работал в Томске, Киеве, Саратове, Екатеринбурге. Как писала пресса, Дракули обладал голосом «бархатного» тембра, исполнение «отличалось задушевностью». Вёл антрепренерскую деятельность в Нижнем Новгороде (1905), Петербурге (1907), Иркутске (1908), Екатеринбурге и т. д.

Дракули и Вильгельм Наполеоныч не просто знакомы – близко знакомы. Возможно, еще по киевскому периоду. Но самое главное – незадолго до того, как Гартевельд стартовал из Москвы в свой сибирский вояж, ему довелось тесным образом посотрудничать с Дракули-Критикосом в Санкт-Петербурге. Рассказываю.

На момент описываемых событий прижилась практика сдачи сцены Большого зала Петербургской консерватории в аренду частным оперным антрепризам. На сезон 1907/08 гг. Большой зал был официально сдан антрепризе Дракули-Критикоса «для проведения итальянских, русских и драматических представлений». И именно в постановке Дракули 12 октября 1907 года впервые в Санкт-Петербурге здесь, на сцене Большого зала, столичной публике наконец-то была представлена гартевельдовская опера «Песнь торжествующей любви». Причем показ состоялся при участии одного из двух братьев-скрипачей по фамилии Пиастро – весьма модных в ту пору музыкантов, впоследствии сделавших блистательные музыкальные карьеры в США.

Надо сказать, что с этой своей антрепризой в прекрасный для Гартевельда и злополучный для труппы сезон 1907/08 г-н Дракули накуролесил изрядно. Отыграв в сентябре – октябре немалое количество спектаклей (где в главных партиях блистал он сам), в начале ноября директор с вампирской фамилией по неизвестной причине умотал из столицы в неизвестном направлении. По сути – бросил своих артистов на произвол судьбы, оставив без денег и работы. Несчастные певцы и музыканты обратились в дирекцию консерватории с просьбой разрешить самостоятельно отыграть семь спектаклей на льготных условиях, но получили отказ. Ситуация грозила обернуться жутким скандалом, но в последний момент осиротевших артистов взяло под свое крыло «Товарищество русских оперных артистов» Фигнера. А вот удравший от своих подопечных г-н Дракули, как теперь выясняется, умотал аж в столицу Урала – Екатеринбург. Где взялся «басить» на деревянной сцене местного, деревянной же постройки драматического театра в оперной антрепризе. Умудряясь при этом еще и вести собственные антрепризные делишки в Иркутске. Исходя из того, что 16–20 апреля 1908 года Гартевельд гостил в Екатеринбурге и «остался доволен местным театром», не исключено, что именно тогда они со старым знакомым и спелись. И результатом спевки, похоже, явились совместные концерты в Тобольске в первых числах июля.

В своей книге Вильгельм Наполеонович практически ни слова не пишет о параллельной концертной деятельности, имевшей место быть в ходе сибирского вояжа 1908 года. Помимо одного коротенького упоминания о выступлении в Челябинске – более ничего, тишина. Да и тот челябинский концерт Гартевельд упоминает с оговоркой: дескать, друзья попросили, не мог отказать. Так что не удивлюсь, что на самом деле концертов в этот сибирский вояж у него могло быть много больше. Но вот почему Наполеоныч не пожелал о них распространяться? Теряюсь в догадках. Быть может, попутное зарабатывание гастролерством слегка оттеняло исходную благородную цель его этнографического миссионерства? Ну, как вариант… Интересно, а налоговые инспекции тогда уже отслеживали неучтенные заработки артистов? Существовал в ту пору аналог современного (не к ночи будь) РАО, фиксирующего количество публичных исполнений Грига, Шопена, Чайковского и иже с ними? Ау, знатоки! Отзовитесь!

* * *

С 12 по 22 августа Гартевельд вновь в Тобольске (с кратковременным выездом в Тюмень). В этот раз местную тюрьму он не посещает. И с начальником ее, г-ном Могилевым, не встречается (разве что на концерте). Но зато, судя по ряду косвенных текстовых отсылок, именно в этот, во второй свой тобольский визит он выезжает в однодневную творческую командировку по реке. К местам поселений остяков, где записывает несколько песен и встречает местного аборигена по имени Телячья Нога: «С этим "Телячьей Ногой" был курьез. Его подозревали в том, что он увез одного политического ссыльного, которого поймали. Спустя некоторое время схватили другого остяка, с фамилией "Коровья Нога". "Ничего – сказал исправник, - был он телячьей, теперь вырос в коровью, пусть посидит". И посадили».

Последнее – есть печальная, но до сей поры распространенная разновидность полицейского произвола. В наши дни также нередки случаи, когда за чужое преступление упекают за решетку первого подвернувшегося под руку гастарбайтера. Руководствуясь принципом, мол, «все они, в принципе, склонны к противоправной деятельности, все они – на одно лицо и на одну созвучную фамилию». Поскольку описание остяков у Гартевельда отсутствует, придется нам подглядеть за местными аборигенами, в очередной раз воспользовавшись лорнетом Ивана Белоконского, который куда как более тщательно записывал свои сибирские наблюдения и встречи:

«Неуклюжие, сонные, небольшого роста, с плоским лицом, узкими, больными глазами; остяки принадлежат к финскому племени, название которого произошло от татарского "угитяк", т. е. дикий, и это название как нельзя более подходит к остяку. Обские остяки живут зимой в бревенчатых юртах, которых нельзя даже сравнить с худшей черной баней; летние юрты, имеющие то форму конуса, то вид навеса, строят из тонких деревьев и покрывают берестой. Питаются остяки рыбой, мясом лося, оленя, едят даже крыс; все это пожирается в полусыром виде, в большинстве без соли и хлеба, так как последнее – роскошь для этих дикарей; к числу остяцких лакомств принадлежат теплая кровь животных, а осенью кишки белок, когда они, т. е. кишки, наполнены кедровыми орехами. Из растительной пищи они употребляют черемшу, спасающую от цинги; одеваются в звериную шкуру.

Остяки платят подать не деньгами, а натурой, "ясаком", т. е. звериными шкурами (соболя, лисицы, медведя, горностая и прочих). <…> Продажа рыбы и дичи производилась следующим образом: в руку остяка бросали медные деньги (серебра они не любят), и он отрицательно качал головой, пока сумма его не удовлетворяла, тогда он отдавал рыбу. Охотнее, чем деньги, остяки берут хлеб: мы видели, как один остяк торжественно уносил два белых хлеба, за которые отдал массу рыбы, а остальная толпа с жадностью и завистью глядела на счастливца. Более всего однако остяки любят водку, и можно себе представить, как пользуются этой страстью и поощряют ее купцы, скупающие у инородцев шкуры, рыбу и дичь».

* * *

Отыграв 22-го числа концерт в пользу голодающих студентов, Гартевельд должен был практически сразу, едва не на следующий день, выехать из Тобольска. На посещение крайней точки своего путешествия – Нерчинска и Акатуя, с промежуточными транзитными остановками в пути, у него оставалась всего пара недель, немногим больше. Что называется, промчаться «галопом по Азиопам». Вообще весь уральско-сибирский вояж Гартевельда 1908 года разбивается на совершенно не равные по продолжительности этапы. (Экое… каторжное словечко.) Такое ощущение, что наш герой в пути словно бы создает собственное музыкальное сочинение с постоянной сменой темпа – то неоправданно замедляясь, то неожиданно ускоряясь.

Adajio (медленно, спокойно): 1–20 апреля. Златоуст, Челябинск, Екатеринбург.

Largo (широко, очень медленно): 25 апреля – 29 июня. Тюмень.

Moderato (умеренно, сдержанно): 1–15 июля. Тобольск.

Аnimato (оживленно): 16 июля – 1 августа. Тюмень, Курган, Петропавловск.

Adajio (медленно, спокойно): 2–11 августа. Омск, водное путешествие.

Tempo di marcia (в темпе марша): 12–23 августа. Тобольск, Тюмень, Тобольск.

Presto (быстро): Конец августа – сентябрь. Байкал, Акатуй, Нерчинск и обратно.

Скорее всего, для того чтобы проделать последний отрезок пути в темпе presto, Гартевельд воспользовался вышерекомендованным ж/д вариантом. Существовавший на тот момент альтернативный, часть которого проходит водным путем и которым некогда проследовал цесаревич Николай Александрович, возвращаясь из своего полукругосветного путешествия, несомненно, на порядок живописнее. Но – слишком долог.

Таким образом, дальнейший путь Гартевельда из Тобольска мог быть следующим: снова пароходом в Омск. Затем – поездом в Иркутск (здесь предполагаю кратковременную остановку с последующей вылазкой по окрестностям). Далее – поездом же через Верхнеудинск в Читу. Из Читы до Нерчинска, возможно, на лошадях (примерно 250 км). Обратный путь – из Читы до Хайлара. Там кратковременная остановка с пересадкой в поезд. Заезд в Новониколаевск с краткой остановкой. Оттуда – старт в Омск, далее – Тюмень, потом переваливаем через Урал и… Ну, здравствуй, Россия-матушка! Как ты тут без меня? Поздорову ли?

исключительно чтобы… э-эээ… чисто отметиться, для галочки. По всему, Наполеоныч явно не желает затягивать свое пребывание в сибирских землях. Имеет твердое намерение убраться отсюда, что называется, до первых заморозков. Тем более что к тому моменту он, похоже, считает свою этнографическую миссию вполне себе состоявшейся. В данном случае исхожу из письма, которое 24 августа Гартевельд отправил в адрес «зеркала русской революции». В письме он испрашивает разрешения приехать в Ясную Поляну, дабы ознакомить Льва Николаевича с полученными им во время путешествия по Сибири сведениями о каторжных тюрьмах. Получается, сам для себя уже тогда решил, что и собранного материала – за глаза и за уши?

Забегая вперед, рискну предположить, что со страстно желаемой встречей со Львом Толстым у Гартевельда тогда не срослось. Скорее всего, и сам собранный песенный материал, и масштаб личности Наполеоныча живого классика нешибко заинтриговали. Сужу об этом из невеликого контекстного упоминания, оброненного в записках театрального и литературного критика, священника и богослова Сергея Николаевича Дурылина «У Толстого и о Толстом»:

«Я видел Льва Николаевича еще раз в тот же вечер. Перед этим я говорил о Гаршине с Софьей Андреевной. Очевидно, ей сказал о моей работе над биографией Гаршина сам Лев Николаевич, потому что она сразу заговорила со мной о Гаршине. Вечером, позднее, Лев Николаевич пришел к чайному столу, уже перед самым моим отъездом. Он пришел прочесть только что им написанное письмо к редактору ведийского журнала.

Несколько мимоходных его замечаний. Оказывается, он любит игру на балалайке, и улыбаясь, замечает, что она очень понравилась сыну Генри Джорджа, когда он был в Ясной Поляне; наоборот, пластинки граммофона с песнями каторжан, записанными композитором В. Гартевельдом, Льву Николаевичу не нравятся:

— Разве можно увеселяться чужим страданием?»

Тем не менее получается, что как минимум некие гартевельдовские пластиночки Толстой впоследствии все-таки послушал? Что ж, как говорится, и на том спасибо. Но пластинки и лавры будут позднее. А пока нашему этнографу в очередной раз свезло: в Акатуевском горнозаводском округе, хотя бы и в темпе марша (с учетом дороги он провел в этих краях не более недели или и того меньше), он собрал неплохой песенный урожай…

* * *

История массового заселения этих мест уголовным и ссыльным элементом восходит к середине XVIII века. Семилетняя война 1756–1762 гг. вкупе с постоянно растущими расходами на содержание императорского двора ощутимо опустошила российскую казну. Елизавета Петровна мучительно выискивала способы поправить пошатнувшееся финансовое положение и, в числе прочих «антикризисных мер», обратила свой царственный взор на казенные Нерчинские сереброплавильные заводы. Дабы «те заводы выплавкою… знатного числа серебра в наилучшую сторону привесть было можно». Идея была неплоха, но для увеличения выплавки серебра требовалось обеспечить заводы дополнительной рабочей силой. Сенаторам была поставлена задача скреативить что-либо на сей счет. И те, особо не ломая голов, решили обеспечить заводы рабочими за счет ссыльных, «кои помещичьи дворовые и монастырские дворовые люди и крестьяне, которые вместо услуг непристойными предерзностными поступками… беспокойства причиняют и другим подобным себе пример дают».

Так возникла печально знаменитая Нерчинская каторга, столетие спустя ставшая основным в Восточной Сибири местом отбывания наказания приговорённых к каторжным работам. Нерчинские каторжане привлекались для разработки месторождений, на литейных, винокуренных и соляных заводах, а также использовались на строительстве и хозяйственных работах. Ссыльнокаторжные сперва поступали в Сретенскую пересыльную тюрьму, где распределялись по каторжным тюрьмам трёх административных районов: Алгачинского, Зерентуйского и Карийского. В 1873–1890 гг. все политкаторжане сосредоточиваются на Каре, а начиная с 1890 года – в Акатуевской каторжной тюрьме. Но не станем углубляться в историко-каторжные дебри. Далее просто процитирую несколько весьма говорящих наблюдений и зарисовок, сделанных Гартевельдом в этих тоскливых краях:

«Больше всего я записал песен в тобольской каторге, а также в Акатуевском округе. Меньше всего я записывал в Нерчинске. Рудники там свинцово-серебряные. Свинец ложится на легкие каторжников, что мало способствует пению вообще»;

«Чем дальше удаляешься к востоку, тем мотивы тюремных песен становятся более оригинальными, и в Нерчинском и Акатуевском округах уже есть песни, которые отдают бурятскими и якутскими мотивами»;

«Очень интересный элемент я нашел в Нерчинске — это польский элемент. В 63-м году в Нерчинск было сослано около трех тысяч поляков, а между ними и вожди движения, как Видорт, Высоцкий, Бенчик и другие. Их, конечно, давно нет, но потомки их до сих пор около Нерчинска сохраняют обычаи, нравы, язык и религию предков. Песни их сохранились и поются нынешним поколением каторжников. Из этих песен записанная мною "Кибель мой" является одною из выдающихся в моей коллекции».

Коронационный манифест императора Александра III освободил практически всех некогда сосланных в Сибирь польских бунтарей. Да только многие из них по разным причинам предпочли не возвращаться на родину: одни к тому времени плотно обжились, обзавелись семьями и достойной работой, другие – банально не имели средств, чтобы добраться до Европы. Наконец, третьи и могли бы уехать, но там, на родине, у них давно ничего и никого не осталось. Посему: какой смысл возвращаться и начинать строить жизнь с нуля, когда здесь какое-никакое подобие польской диаспоры худо-бедно сформировалось. Как писал Иван Белоконский: «Поляки устроили здесь булочные, колбасные, кондитерские, биргалле, гостиницы, рестораны; дали хороших медиков, ученых, ремесленников…»

Еще более хлесткое описание обрусевших в Сибири поляков оставил в своей книге «Железнодорожная неразбериха» (1911) Николай Верховской – человек, без малого сорок лет проработавший на железных дорогах Российской империи:

«По правде сказать, завидное свойство поляков тянуть друг друга, стоять один за другого и быть постоянно в полной солидарности между собой. К глубокому сожалению, ничего подобного нет у нашего брата русского; у инородцев – солидарность, у нас – антагонизм; потому-то мы так легко и поддаемся засилию их. Русский начальник – интернационал. У него все национальности равны: немцы, поляки, татары, армяне – это все русские в его глазах, и скорее всего, он благоволит к тем же полякам, которые обладают особой способностью угодить кому нужно не своею деловитостью, а умением затронуть corde sensible (чувствительную струну. — Прим. авт.) своего начальника и ловко ему польстить; до этого всякое начальство очень падко. Они искусно афишируют свою благонадежность, усыпляя бдительность начальства, охотно поддающегося обману. Хотя в среде железнодорожных служащих польского происхождения, а также в среде инженеров-поляков есть много очень дельных и полезных людей, но чтобы вообще поляки были особенно выдающиеся по способностям и деловитости – этого сказать нельзя. Средний служащий поляк, по-моему, обладает меньшею деловитостью, чем русский, зато он мастер себя рекламировать и втирать очки».

Как ни крути, получается, не так уж и сильно в те годы поляков и притесняли. Жить можно. Пусть не припеваючи, но, с учетом записей Гартевельда, все-таки с песней. Кстати сказать, примерно в те же годы будущий вождь мирового пролетариата, придававший большое значение революционной песне и любивший лучшие ее образцы, обратил внимание как раз на песенное творчество польских товарищей. Ознакомившись на рубеже веков с польскими революционными рабочими песнями, Владимир Ильич указал на необходимость «создать таковые для России». Иное дело, что в помянутой Гартевельдом «Кибели» ничего сверхвыдающегося революционного нет. Так, не более чем одна из разновидностей песенки-помогалочки. Навроде нашей «Дубинушки», только без финального призыва к «нецелевому использованию дубины». В качестве доказательства позволю себе процитировать текст целиком:

Кибель мой, кибель мой

Поднимается, опускается!

Тянем-ка, тянем-ка,

Раз, два, хватай!

В шахте там, в шахте там

Копошатся и умаются.

Тянем-ка, тянем-ка,

Раз, два, хватай!

Руда там, руда там,

Разбивается, разлетается.

Тянем-ка, тянем-ка,

Раз, два, хватай!

Кибель мой, кибель мой

Поднимается, опускается!

Тянем-ка, тянем-ка,

Раз, два, хватай!

В процессе своих изысканий я наткнулся на еще одну польскую песню, якобы записанную Гартевельдом в ходе своего сибирского вояжа. Наколку на нее я обнаружил в тексте интервью с одним из последних учеников Шостаковича, композитором Вадимом Биберганом, которое было опубликовано в ноябре 2015 года на площадке еврейского онлайн-центра jewish.ru:

«Ж: В фильме Панфилова "Прошу слова" звучит песня, на которой я всегда плачу, – "Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед!"

В.Б.: Панфилов попросил меня найти такую песню времен революции, которая бы производила сильное эмоциональное впечатление. Все революционные песни к тому времени были уже изъезжены, замусолены… И вот я случайно услышал обработку Левашова для хора Пятницкого. Левашов переделал песню, которая была записана Вильгельмом Гартевельдом – обрусевшим шведом, который в начале ХХ века разъезжал по провинции и записывал народные песни. У меня даже есть сборник песен, записанных Гартевельдом, – "Песни сибирских каторжан, бродяг и инородцев". Гартевельд записал и выпустил много пластинок, сохранив для нас песни "Шумела буря, гром гремел", "По диким степям Забайкалья", "Бежал бродяга с Сахалина". Однако в этом сборнике я перепетую Левашовым песню найти не смог. Но дочь Калугиной, бывшей руководительницы Омского народного хора, сказала, что ее мать нашла эту песню где-то в его черновиках. Судя по складу – это песня польских революционеров, она немножко такая "мазурчатая". И вот когда эта песня прозвучала в фильме, она действительно произвела шокирующее впечатление. После картины пошли вопросы: откуда, кто автор? Стали исполнять. Странно, но, хотя хор Пятницкого ее и до этого исполнял, такого распространения, как после этой картины, она не имела».

По сюжету фильма Глеба Панфилова «Прошу слова» (1975) председатель горсовета в исполнении Инны Чуриковой приходит вместе со старыми революционерами-политкаторжанами на квартиру к большевику Бушуеву, чтобы поздравить того с присуждением ордена и с юбилеем. Они застают Бушуева в постели – тот при смерти. В какой-то момент несгибаемый большевик, дабы подбодрить товарищей, призывает их: «Ну что? Так и будем молчать? Я ведь не помер еще. Давайте песни петь! Гриша, запевай!» И прошедшие каторги и тюрьмы старики хором затягивают песню.

Песня, о которой идет речь, известна как «Узник». Она же – «Песня декабристов».

Угрюмый лес стоит стеной кругом;

Стоит, задумался и ждет.

Лишь вихрь порой в его груди взревет.

Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед...

Вадим Биберган прав – в гартевельдовском сборнике «Песни каторги» текста этой песни нет. Но куда больше интригует помянутая в интервью фраза Калугиной-младшей о том, что ее мать «нашла эту песню где-то в его черновиках». Честно сказать, слабо верится, что где-то в Сибири могли сохраниться какие-то черновики записей Гартевельда: Вильгельм Наполеонович был человеком педантичным, всё свое носил с собой. Однако промониторив интернет-блогосферу, я обнаружил любопытную запись, датированную августом 2004 года, от «жэжэшника» с ником old_fox (он же «пан Твардовский»):

«Текст песни "Узник" был найден после войны Еленой Владимировной Калугиной – собирательницей русских народных песен, учёным-краеведом, которая изучала фольклор Сибири и в частности сибирских ссыльных с начала XIX века, с момента поселения в Сибири ссыльных декабристов. Песня "Вперёд, друзья" (название в оригинальной записи "Узник") относится ко второй половине XIX века. Автор слов неизвестен. Найденный Калугиной вариант вошёл в репертуар Омского русского народного хора. "Узник" исполнялся в "исторической" концертной программе вместе с другими русскими революционными песнями – "Нагаечкой", "Сбейте оковы" (та самая, где в припеве легендарная фраза "Я научу вас свободу любить!"), песнями на стихи Бестужева. Возможно, издавалась в каком-либо из ранних послереволюционных песенников, но мне в песенниках не встречалась».

Что ж, шансов, конечно, немного, но... Кто знает, быть может, когда-нибудь в Омске либо в его окрестностях и в самом деле сыщется оригинальная песенная рукопись Гартевельда.

В начале октября 1908 года некоторыми подробностями своего пребывания в Нерчинске и Акатуе наш герой эксклюзивно поделится с газетой кадетского направления «Новая Русь». Цит.: «Первым бросилось мне в глаза, как прибыл я в Акатуевскую каторжную тюрьму, что у всех каторжников нет передних зубов. Когда я спросил, какая тому причина, некоторые ответили, что это работа начальника каторги Федорова. Да и сам Федоров впоследствии хвастался мне: "Одним взмахом кулака я меньше – как десять зубов не выбиваю!"»

В подготовленной для «Новой Руси» статье Гартевельд также озвучит услышанные им в Акатуе подробности побега Петра Карповича – террориста, застрелившего в феврале 1901 года в Петербурге министра народного просвещения Николая Боголепова. 19 марта столичная судебная палата приговорила Карповича к двадцатилетней каторге. Первые пять лет он просидел в Шлиссельбургской крепости, а затем был этапирован в Акатуйскую тюрьму. Тут очень вовремя подоспела очередная амнистия, и Карповичу заменили каторгу поселением, откуда тот благополучно бежал летом 1907-го… Видел Гартевельд и знаменитую террористку Марию Спиридонову, которая, по его словам, «очень пожелтела и опухла, потому что видимо у нее водянка или же это следствие туберкулезного недуга», вот только «болтать с нею» Гартевельду не разрешили.

В свою книгу «Каторга и бродяги Сибири» эти и прочие нерчинско-акатуевские зарисовочки Наполеоныч не включит. Хотя, казалось бы, тема более чем выигрышная. Ан нет: о последнем отрезке своего путешествия – героическом марш-броске в Восточную Сибирь – в книжном варианте он оставит лишь небезынтересные описания феномена бродяжничества в сибирской тайге. В частности, красочно живописав непростые взаимоотношения беглых каторжан с коренным местным населением. А также опишет любопытнейшее мини-приключение, случившееся с ним на восточном берегу Байкала близ деревеньки Иш-куль, где Наполеонычу довелось познакомиться с колоритнейшим купчиной с очаровательной фамилией Миляга, которому впоследствии наш герой нанес визит вежливости в Новониколаевске в начале сентября, уже возвращаясь обратно, в Россию. На этом эпизоде описание сибирских скитаний Гартевельда и завершается (обрывается):

«— Ну, как живете? Как здоровье? — спросил я его.

— И вы туда же. Полно врать-то… Что со мной делается! — А живу я? — Как медведь в берлоге, — вроде как сплю. — Тебе что, — обратился он к вошедшему в лавку мужику.

— Овса бы… пуда два, что ли, — ответил мужик.

— Поди, отвесь ему, — послал он рыжеволосого мальчика, торговавшего в лавке.

— Вот так и живем, — обратился он ко мне. — Продаем да покупаем… обмеряем да надуваем… без правды живем… А она-то придет, правда-то, хотя бы весной.

Мы с ним еще немного поболтали, и вечером я уехал дальше, на Омск. КОНЕЦ».

Вот так же и я, впопыхах закругляюсь со своей реконструкцией сибирского вояжа милейшего Вильгельма Наполеоновича. И следом за ним на всех парах спешу в Златоглавую. Туда, где нашего героя заждалась – да что там! все жданки проела! – благодарная московская публика. Вперед, вернее – назад, в Европу! Она же – Россия. Навстречу очередному триумфу «торжествующей любви». На сей раз любви к жалистливым песням тюрьмы и каторги.

Там в Рассеи всем живется

И вольготно, и тепло,

О безлюдье нет помину,

За селом стоит село!

Хлеб родится всем там вволю,

Солнце светит круглый год.

Но туда нам не добраться,

Там для нас местечка нет!..