Глава восьмая. Премьер благословил премьеру

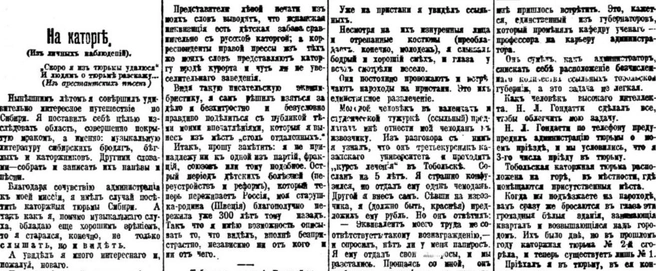

Возвращение получилось эффектным. Похоже, Наполеоныч готовился к нему с исключительной тщательностью. К двадцатым числам сентября он возвращается в Белокаменную, а уже 21-го газета «Голос Москвы» начинает публикацию сенсационного материала «На каторге. Из личных наблюдений». Текст выйдет аж в трех частях (продолжение – 26 сентября, окончание – 3 октября). Одновременно на страницах сентябрьского номера нового еженедельного театрального журнала «Рампа» печатают очерк «Песни каторги». Две эти с колес сданные статьи составят основу будущей книги Гартевельда.

Предваряя публикацию в «Голосе Москвы», Наполеоныч позволяет себе легкое кокетство, уверяя читателей, что отнюдь «не писательский зуд и не желание возбудить шум вокруг моего имени побудило меня взяться за перо». Ой ли? А что же тогда? А вот якобы что: «Главная причина следующая: уже в Тобольске, а потом на обратном пути вплоть до Москвы корреспонденты провинциальных газет сделали мне честь интервьюировать меня по поводу посещения каторги. И в результате моих бесед получилась удивительная картина, так сказать, трансформация. Представители левой печати из моих слов выводят, что испанская инквизиция есть детская забава в сравнении с русской каторгой; а корреспонденты правой прессы из тех же моих слов представляют каторгу вроде курорта и чуть ли не увеселительного заведения. Видя такую писательскую эквилибристику, я сам решил взяться за дело и бесхитростно и безусловно правдиво поделиться с публикой теми моими впечатлениями, которые я вынес из мест ”столь отдаленных”. Итак, прошу заметить: я не принадлежу ни к одной из партий, фракций, союзов или тому подобное. Острый период детских болезней (переустройств и реформ), который теперь переживает Россия, моя старушка-родина (Швеция) благополучно пережила уже 300 лет назад. Так что я имею возможность описывать то, что видел, вполне беспристрастно, независимо ни от кого и ни от чего».

Какая блестящая самоподача! Какой изящный маркетинговый прием! Хотите знать «безусловную» и «беспристрастную» правду? Тогда вам – ко мне! «В очередь, сукины дети!»

* * *

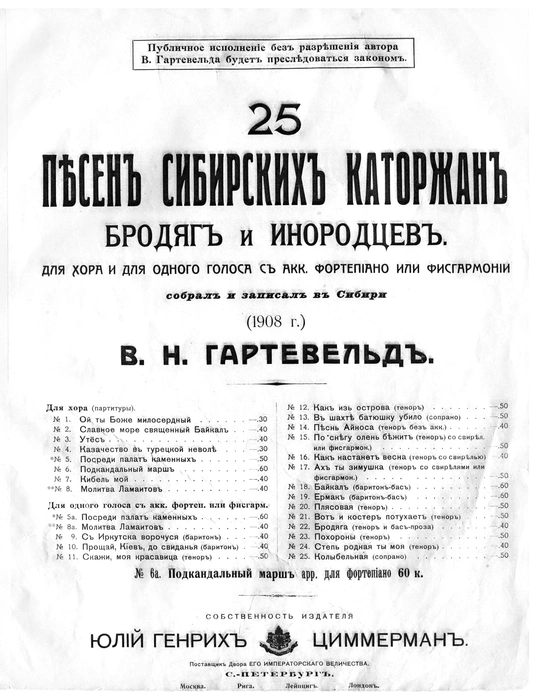

Оперативно застолбив за собой «каторжную правду», Гартевельд спешно приступает к разбору багажа привезенных каторжных песен. А тот оказался достаточно объемен: Вильгельму Наполеоновичу удалось записать около ста двадцати песен, половина из них войдет в итоговый сборник «Песни каторги». Не думаю, что Гартевельд намеренно попридержал вторую часть, дабы сразу не сдавать весь эксклюзив и приберечь что-то на черный день. Просто, будучи профессионалом, он прекрасно понимал, что собранный материал далеко не равнозначен: «Не все то, что я привез из Сибири, представляет собой чистое золото, – есть и песок. Я постарался устроить промывку и включил в свою коллекцию только то, что мне кажется интересным». Опять же – многие записанные Гартевельдом песни, будучи интересными в музыкальном отношении, элементарно не могли быть поняты и оценены, окажись представлены лишь в текстовом формате. В первую очередь те из них, что проходили по разряду чистой этнографии. Помните, чуть выше мы цитировали одну из таких песен (бурятскую): «Дамай! / Годы вых, Дамай! / Тахе Дамай, ай-хе годи. / Тех Дамай! / Дамай годи, / Годи-на, Дамай!»? Хоть сто раз перечти это заклинание местных шаманов – никаких эмоций. Набор букв, не более того. Чтобы оценить эту красоту, без музыкальной составляющей – никуда. Да и не факт, что и тогда погружение состоится: здесь еще сама мизансцена важна. О чем-то подобном можно прочесть в «Истории моего современника» Владимира Короленко:

«С некоторого времени до меня стали долетать странные звуки. К однообразному скрипу полозьев по снегу и к шуму тайги присоединилось еще что-то, точно жужжание овода, прерываемое какими-то всхлипами. Видя, что я с недоумением оглядываюсь, стараясь определить источник звуков, казак усмехнулся и сказал:

– Это он поет песню. Вам еще не в привычку.

Это была действительно якутская песня – нечто горловое, тягучее, жалобное. Начиналась она звуком а-ы-ы-ы-ы, тянувшимся бесконечно и по временам модулируемым почти истерическими, рыдающими перехватами голоса. Странные звуки удивительно сливались со скрипом полозьев и ровным шумом тайги…»

А Короленко – человек во всех смыслах авторитетный. Наполеонычу в скором времени доведется с ним и познакомиться, и посотрудничать...

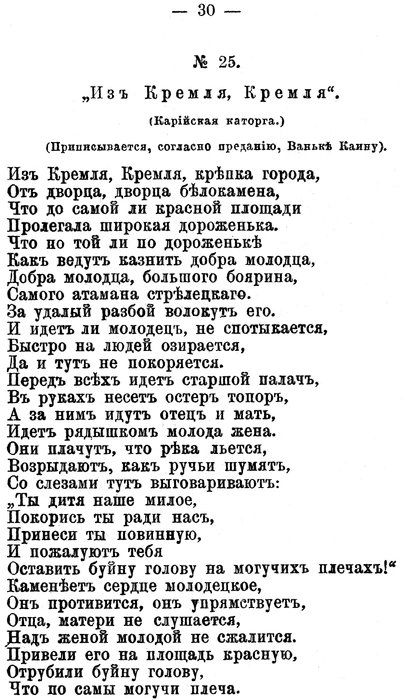

Гартевельд условно разделил собранный им песенный урожай на три категории: 1. песни каторжан и бродяг; 2. песни «заводского населения» (рудники); 3. песни «сибирских инородцев» (самоедов, остяков, киргизов, бурятов, айносов и проч.). Не исключено, что также и в целях дополнительного подогрева интереса публики в дальнейшем будет помянуто, что творцами многих песен являются знаменитые разбойники (Стенька Разин, Ванька Каин, Устим Кармелюк, Иван Гусев). Разумеется, трудно представить, что у перечисленных душегубов в самом деле сыскивалось достаточное количество свободного времени для поэтического творчества. Так что в данном случае речь всего лишь идет о песнях, сочиненных в народе о них (разбойниках; как, например, о Стеньке Разине) или любимых ими (разбойниками; как в случае с Ванькой Каином). Так или иначе, в итоговый гартевельдовский песенный сборник войдут всего два текста, условно относящиеся к посконным авторским-разбойницким. Это записанная в Нерчинске сочиненная на малороссийской мове «песня Кармелюка» и привезенная с Карийских рудников песня «Из Кремля, Кремля крепка города...», которую Вильгельм Наполеонович приписал Ваньке Каину со слов местных сидельцев.

Привезенные из Сибири записи и наброски Гартевельду нужно было не просто переписать на нотную бумагу набело, но и предварительно адаптировать, переложив на имеющиеся под рукой инструменты. Грубо говоря, обеспечить более привычный для восприятия европейца саунд. Как вынужденно признавался сам Вильгельм Наполеонович, «появление в концерте таких инструментов, как рояль и фисгармония, может показаться странным, ибо ни на каторге, ни в тундрах и тайгах Сибири эти инструменты не найдутся». Точно так же и в европейской части России проблематично было отыскать подлинные (аутентичные) инструменты (кобыза, киатонг, дайхе и т. п.), которыми свое пение сопровождали сибирские бродяги и представители местных коренных племен. Так что Гартевельду поневоле пришлось вносить серьезные правки в партитуры, заменяя роялем струнные народные инструменты, а свирели и прочие дуделки-сопелки – фисгармонией.

* * *

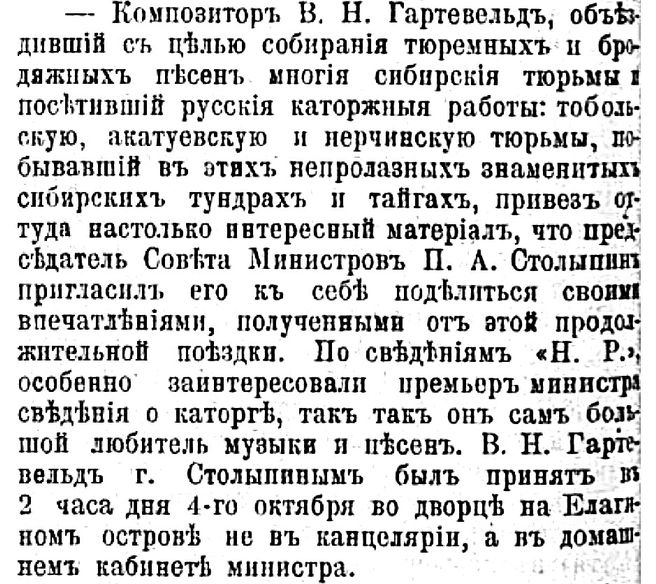

Ну а уже в начале октября состоялась та самая, во многом судьбоносная для Наполеоныча встреча.

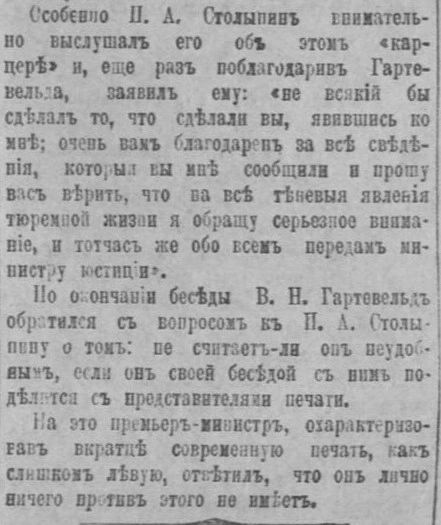

Из газеты «Утро» (Харьков), 8 октября 1908 года: «О своем путешествии г. Гартевельд докладывал премьер-министру П. А. Столыпину, который очень заинтересовался музыкой напевов и песен, какие г. Гартевельд нашел у бродяг, беглых и каторжан. "Это меня очень интересует, — заявил премьер-министр, — так как я сам большой любитель музыки и песен"… Коснувшись порядков и режима русских каторг, Гартевельд указал премьер-министру на те отрицательные, незаконные явления, какие ему приходилось наблюдать в тобольской каторжной тюрьме, где, например, политическому заключенному Тахчогло начальник тюрьмы запретил носить в продолжение трех недель подкандальники, т. е. до тех пор, пока по усиленному ходатайству члена Гос. Думы Н. Л. Скалозуба и его брата, их просьба г. Могилевым была уважена и тем самым прекращены пытки над Тахчогло. Запрещение же иметь подкандальники создавало ужасные мучения у заключенного — кандалы натирали ноги до кровавых ран. Господин председатель Совета министров был очень удивлен этим сообщением и просил В. Н. рассказать ему подробно. Г. Гартевельд указал ему на отсутствие квартир для фельдшеров и врачей при тобольской каторжной тюрьме, что представляет большое неудобство в случаях экстренных, не только дневных, но особенно ночных требований медицинской помощи. Говорил Гартевельд премьер-министру и о существовании в тобольской каторжной тюрьме так называемого "горячего карцера" и др. отягощениях тюремного существования... Особенно П. А. Столыпин внимательно выслушал его об этом "карцере" и, еще раз поблагодарив Гартевельда, заявил ему: "Не всякий бы сделал то, что сделали вы, явившись ко мне; очень вам благодарен за все сведения, которые вы мне сообщили и прошу вас верить, что на все теневые явления тюремной жизни я обращу серьезное внимание и тотчас же обо всем передам министру юстиции". По окончании беседы Гартевельд обратился с вопросом к П. А. Столыпину о том, не считает ли он неудобным, если он своей беседой поделится с представителями печати. На это премьер-министр, охарактеризовав вкратце современную печать, как слишком левую, ответил, что он лично ничего против этого не имеет».

Что и говорить: опрометчиво поступил Петр Аркадьевич, дав добро Наполеонычу на огласку их встречи. Якобы не желающий возбуждать шума вокруг своего имени Гартевельд добился эффекта строго противоположного – газеты подняли не просто шум, а самый натуральный гвалт. Вплоть до того, что всего месяц спустя ему пришлось написать покаянное письмо Столыпину с жалобой на то, что «пресса перекрутила его разговор с премьер-министром».

В советское время встреча Гартевельда со Столыпиным получила отражение даже в художественной литературе. И ладно бы авторства Пикуля или Радзинского, которые довольно глубоко погружались в биографию Петра Аркадьевича. Ан нет! Сей факт был весьма оригинально развернут и подан в плотно забытой ныне книге украинского писателя Алексея Савчука «Прямой дождь», выпущенной Политиздатом в 1980 году. В ней автор выводит образ Григория Ивановича Петровского – революционера-большевика, в честь которого в 1926 году город Екатеринослав переименовали в Днепропетровск. Как следует из аннотации, книга повествует «о юности Петровского, о его подпольной работе, о деятельности как депутата IV Государственной думы от рабочих Екатеринославской губернии, об участии его в первом Советском правительстве республики, о работе на Украине председателем ВУЦИК». Казалось бы: при чем здесь наш Вильгельм Наполеонович? А вот при чем: беря за основу факт встречи, украинец Савчук цепляется за фразу премьера: «Я сам большой любитель музыки» – и нагромождает вокруг нее та-а-акой сюжетец! Эх, не удержусь, процитирую отрывок целиком:

«Шведский композитор Гартевельд, возвратившийся в Петербург из длительного путешествия по сибирским тюрьмам, торопился на Елагин остров к Столыпину. В дубовой роще возвышался великолепный дворец премьер-министра. Композитора приняли с подчеркнутой любезностью. Гартевельд давно отметил широту русской натуры. Его необыкновенно приветливо встречали во всех сибирских тюрьмах охотно, даже с гордостью, показывали орудия пыток — оковы, плетки-тройчатки, шомпола, водили по самым потаенным закоулкам, до которых, вероятно, не добирался ни один ревизор. Ту же приветливость он ощутил и во дворце премьер-министра: в подобострастной позе лакея, ожидающего у порога, в мягкой улыбке главы правительства, когда тот пригласил гостя в свой кабинет. Гартевельд, посетивший многие дома русских сановников, был поражен их необычайной роскошью, поэтому дворец премьер-министра его особенно не удивил. Приятно было увидеть в кабинете Столыпина рояль.

Высокий, худощавый Гартевельд утонул в мягком, глубоком кресле. Столыпин, погрузившись напротив в такое же, провел рукой по бледному, исклеванному оспой лицу, пригладил черную, с проседью бороду.

— Я очень рад, что вы не пренебрегли моим домом и посетили мое скромное жилище. Рассказывайте, что видели, какие песни записали, какие мелодии вам более всего пришлись по душе, — с любезной улыбкой сказал хозяин и добавил: — Это меня очень интересует, поскольку я сам большой любитель музыки.

Встретив столь просвещенного собеседника, композитор охотно поделился с ним своими впечатлениями, затем сел за рояль и наиграл самые яркие мелодии. Хозяин, томно прикрыв черные цыганские глаза, ласково гладил рукой пушистого ангорского кота, разлегшегося у него на коленях.

Бесшумно вошел лакей и поставил на полированный столик серебряный поднос с коньяком и кофе.

Столыпин пригласил Гартевельда, разлил по рюмкам коньяк, растроганно проговорил:

— Я счастлив, что познакомился с вами.

— Разрешите побеседовать с вами, как говорят в России, "по душам".

— О, пожалуйста, прошу…

Столыпин почесал за ухом ангорского кота, сел поудобнее и приготовился слушать.

— Я знаю, что вы очень заняты, — начал композитор, — знаю, что за всем вы просто не в состоянии уследить, и поэтому по-дружески, как частное лицо, осмелюсь обратиться к вам с просьбой кое-что изменить и пересмотреть…

Столыпин понимающе кивнул.

— Немало страшного увидел я в ваших тюрьмах… Уверен, что все это творится не по вине центральной власти. — Взглянул на хозяина, словно хотел убедиться, что можно говорить дальше. Столыпин, не меняя выражения лица, внимательно слушал. Это ободрило гостя. — Я встретил каторжников, которые мечтают о смерти, как о спасении. Мне показали политического Черкашина, у него отобрали подкандальники, и он натер себе на ногах кровавые раны. Я наблюдал, как в тюремной больнице на грязных нарах лежат больные в кандалах. Мне показали так называемый "горячий карцер". О, это ужасающее, дикое зрелище!

Столыпин гладил кота, время от времени брал изящную чашечку и маленькими глотками отпивал кофе. Изредка в его глазах вспыхивали злые огоньки, но они тут же гасли, и композитор ни разу не уловил их блеска.

Гартевельд нарисовал яркую картину тюремных драм и каторжных трагедий, пытаясь раскрыть перед премьером страшные беззакония тюремного начальства, о которых, разумеется, ничего не известно главе правительства. Композитор был в этом абсолютно уверен, а глядя на Столыпина, на его сосредоточенное, чуть усталое лицо в розовых оспинах, лишний раз убедился в правоте своего предположения.

Прощаясь с композитором, Столыпин сказал:

— Я еще и еще раз вас благодарю. Прошу поверить, что все недостатки тюремного быта вскоре будут исправлены. Счастливого пути, друг мой! — И он сердечно пожал руку Гартевельда.

Столыпин не солгал. Едва отъехала карета, он позвонил министру юстиции:

— Какой идиот дал шведскому фигляру пропуск в тюрьмы? Ничего не хочу знать! Запомните, чтобы больше подобных фокусов не повторялось.

В ярости он швырнул на рычаг телефонную трубку. Гневно тряслась густая черная борода с редкими седыми кустиками, а розовые оспины на щеках премьера покраснели и стали похожи на капельки крови».

Понятно, что при данном приватном разговоре никто третий не присутствовал и стенограммы беседы не вел. Получается, весь этот диалог писателем Савчуком от начала и до конца выдуман? Оно так, да не совсем. При анализе цитируемого текста становится очевидным, что автор был знаком не только с газетными публикациями, где сообщалось о встрече Столыпина с Гартевельдом, но и основательно проштудировал книгу нашего героя. За сим – двинемся далее по заблаговременно расставленным меткам и прокомментируем выделенные в цитируемом тексте Савчука фразы.

«…необыкновенно приветливо встречали во всех сибирских тюрьмах»

В части «приветливо» – это скорее преувеличение. Все ж таки речь идет о тюрьме – о богопротивном, а не богоугодном заведении. Но вот подчеркнуто-обходительно – пожалуй. Как уже поминалось: всяческое заискивание и преклонение перед всем иностранным у нас в крови. О чем лишний раз свидетельствовал и сам Гартевельд: «Я не высокопоставленное лицо, но тобольская администрация все-таки чуяла во мне хотя бы "хитрого немца" и, на всякий случай, старалась показать "товар лицом"». Да и как, скажите на милость, можно было и́наче встречать нашего Наполеоныча, если за него хлопотал сам тобольский губернатор? «Я поехал к губернатору Н. Л. Гондатти. Это – человек чрезвычайно любезный и обходительный, и, кажется, единственный губернатор в России, променявший карьеру ученого профессора на карьеру администратора. <…> Будучи сам этнографом, Н. Л. Гондатти сделал все возможное, чтобы облегчить мне мою задачу, т. е. запись тюремных песен. <…> Он по телефону предупредил администрацию тюрьмы о моем приезде, и мы условились, что я 3-го числа (июля) буду в тюрьме».

Что и говорить – несказанно повезло нашему герою с местным губернатором. Николай Львович и в самом деле являл собой типаж пресловутой белой вороны, невесть как затесавшейся в сплоченные ряды бесцветного местного чиновничества, хлёсткий портрет коего за двадцать лет до Гартевельда отписал Иван Белоконский: «Большинство чиновников устраивается в этой стране только "временно", чтобы нажить как можно более и ехать обратно в Россию. Произвол в Сибири полнейший. Законы не имеют почти никакого значения: здесь всякий молодец на свой образец. Чтобы убедиться в справедливости нами сказанного, следует только прочесть сибирские газеты. <…> Сибирь оставлена на произвол людей, назвать которых настоящим именем не позволяют обстоятельства».

«…показывали орудия пыток»

Разумеется, никто специально, а уж тем паче с гордостью Гартевельду орудий пыток не показывал. Как признавался сам Вильгельм Наполеоныч: «И если существуют в Тобольской каторге истязания, то, конечно, не мне их было показывать». А что касается плеток: «Осматриваясь кругом, я вдруг, к моему крайнему удивлению, увидел на этажерке, – что вы думаете? – пару плетей!!! Г. Могилев скоро вернулся. Я, конечно, спросил его, к чему находятся здесь эти инструменты, изъятые из употребления законом в 1901 году. На это г. смотритель пояснил, что в Тобольске хотят устроить тюремный музей… Что же! Дело хорошее!» Вот уж не знаю: то ли и в самом деле подобный музей создавался, то ли г-н Могилев находчиво и с особым цинизмом выкрутился?

«...показали политического Черкашина, у него отобрали подкандальники, и он натер себе на ногах кровавые раны»

В тексте Гартевельда политзаключенный с такой фамилией не встречается, но лишенный подкандальников политический узник действительно фигурирует. Это помянутый в газетной заметке арестант по фамилии Тахчогло, с которым Наполеоныч держал беседу в камере тобольской тюрьмы в начале июля 1908 года: «В одной из этих камер я застал политического заключенного Тахчогло, оставленного при университете и стрелявшего в Екатеринославле в пристава. Он два раза покушался на самоубийство, перерезая себе вены на руках, первый раз пером, а второй – куском стекла, но оба раза неудачно. Положение его было тяжелое. Этот Тахчогло – enfant terrible тобольской каторги. Г. Могилев мне рассказывал, что когда привезли Тахчогло в каторгу, то он объявил ему, что в каторге все должны подчиняться режиму. На это Тахчогло ответил: "Вы можете подчинить себе 600 человек, но не меня". Тахчогло после покушения на самоубийство выглядит очень плохо. Когда врач при мне начал уговаривать его не повторять подобных экспериментов, он молчал и иронически улыбался. Эту улыбку молодого интеллигентного человека, замурованного в четырех стенах, я не забуду долго».

Итак: Тахчогло Дмитрий Дмитриевич, выведенный писателем Савчуком под вымышленной амилие Черкашин. Родился в 1887 году в Херсоне в дворянской семье. Окончил физмат Санкт-Петербургского университета. Участвовал в революционном движении, примыкал к РСДРП. 1 мая 1905 года был арестован, при аресте оказал вооруженное сопротивление, ранив полицейского пристава. В сентябре 1905 года военно-окружным судом Екатеринославля приговорен к смертной казни, но приговор «за молодостию» смягчили до 15 лет каторги. Был этапирован в Тобольский централ. В 1910 году как злостно не подчиняющийся режиму переведен на Нерчинскую каторгу, а оттуда – в Александровский централ. Срок заключения Тахчогло закончился в 1914 году (скостили). После революции, в период с сентября 1919-го по март 1920-го, служил избранным Гласным городской Думы Иркутска, руководил земельным отделом городской управы. Местными чекистами характеризовался как «видный» партработник. Тем не менее вскоре Тахчогло арестовали. В апреле 1923 года он содержался в заключении в Петрограде, затем был перевезен в Москву. Дальнейшая судьба неизвестна. По одной из версий, погиб в блокадном Ленинграде.

Теперь, что касается подкандальников. Да, их у Дмитрия Дмитриевича и в самом деле отбирали. Имел место подобный прискорбный факт: «Необходимою принадлежностью к кандалам являются так называемые "подкандальники". Это – кусок кожи, который кладется между ногой и охватывающим ее железным кольцом. Без подкандальников от трения железа о голую ногу являются очень трудно поддающиеся лечению язвы и раны. Тахчогло долгое время был лишен таких подкандальников, что доставляло ему немало ужасных страданий, и только заступничество тобольского депутата Государственной Думы Н. Л. Скалозубова, да брата Тахчогло, полковника Тахчогло, заставило, наконец, тюремную администрацию выдать 17 августа несчастному подкандальники».

Предтеча подкандальников – железные обручи ножных кандалов, обшитые кожей, были введены в каторжный обиход еще в 1822 году. Но уже к середине XIX века на смену им повсеместно пришли так называемые кожаные штиблеты, или подкандальники. Причем их использование было обязательным. В данном случае показателен пример с русским художником Валерием Якоби, который одним из первых в России обратился в своем творчестве к теме царской каторги и создал живописное полотно «Привал арестантов». За эту картину, произведшую огромное впечатление как на маститых академиков, так и на рядовую публику, Якоби получил большую золотую медаль Академии художеств и академический пенсион. А вот Фёдор Достоевский устроил художнику форменный разнос. В своей статье «Выставка в Академии художеств за 1860–1861 год», что была помещена в журнале «Время» (1861, октябрь), писатель язвительно заметил: «Есть еще одна очень забавная фотографическая неверность; об ней, конечно, говорить бы не стоило. Арестанты в кандалах, один даже натер себе рану от них, а все без подкандальников. Будьте уверены, что не только нескольких тысяч, но даже одной версты нельзя пройти без кожаных подкандальников, чтобы не стереть себе ногу. А на расстоянии одного этапа без них можно протереть тело до костей. Между тем их нет. Вы, конечно, их забыли, а может быть и не справились совершенно с действительностью. Разумеется, нельзя ставить этого в значительный недостаток, хотя это почти точно то же, как если б кто рисовал лошадей без хвостов. Вы сами же гнались за фотографическою верностью; оттого мы это и замечаем».

Если уже и в ту пору подкандальники являлись обязательным предметом личной гигиены каторжанина, то с наступлением века ХХ, когда общество твердо стояло на платформе либерализации и гуманизма, лишать г-на Тахчогло сего предмета – большое свинство. Однако из текста Гартевельда выясняется, что подобное свинство в тобольской тюрьме не носило характера системного, а всего лишь являлось следствием локального, межличностного конфликта: «Н. Л. Скалозубов передал мне свою беседу с начальником тюрьмы о Тахчогло. Тахчогло, сказал г. Могилев, один, который отравляет мое существование, его я ненавижу, и если бы он был на воле, я бы дал ему по физиономии. Скалозубов возразил на это, что на воле он свободен поступать, как ему угодно, но в тюрьме он не имеет права проявлять свою ненависть».

Оборот «отравляет мое существование» – пределикатнейший. Свидетельства, оставленные современниками, убедительно доказывают, что к тому времени политические, почувствовав слабину властей, окончательно распоясались. И в основной массе своей вели себя с тюремным начальством вызывающе дерзко. Если не сказать – по-хамски. Эта тенденция начала зарождаться еще в 1880-е, о чем красноречиво рассказывается в ранее поминаемых воспоминаниях Владимира Короленко. В той части, где автор описывает свое пребывание в ссылке в Якутии: «Вообще надо заметить, что арестованные тогда и арестованные в наше время (начало 1880-х. – Прим. авт.) держали себя совершенно иначе. Известно, как унижались перед самодержавием и лично перед царем многие декабристы. Известно, что от этого упрека не были свободны также и петрашевцы. <...> Иные времена, иные нравы, и нельзя прилагать одну мерку к разным поколениям. Тогда еще было обаяние, которое к нашему времени совершенно исчезло. Просить пощады считалось унизительным, и люди предпочитали смерть. И, быть может, лучшим предвестником гибели строя было именно это отношение к нему побежденных» (1).

Заключенный Тахчогло, по всему видать, был как раз из этой, «иного времени», категории. Так что я во многом понимаю главтюремщика Могилева, которому пришлось столкнуться с принципиально новым типом идейных сидельцев. Понятно, что на его веку и раньше попадались и качатели прав, и откровенные наглецы, и прочие трудные. Но большинство из них всё же проходили по разряду, некогда гениально сформулированному одним из советских вертухаев, который оставил в личном деле заключенного лаконичную характеристику: «Пуглив, если прищемить, но временно может вести себя нагло».

«...в тюремной больнице лежат больные в кандалах»

Есть такое дело, этот момент Гартевельд в своей книге также упоминает: «В больничном режиме меня поразили два явления: 1) Большинство больных были в кандалах. Когда я обратился с вопросом по этому поводу к администрации, мне заявили, что снятие кандалов зависит от врача. А доктор Дунаев сказал мне потом, что снятие кандалов, хотя бы на время, только во власти администрации… 2) Почти все больные при нашем входе вскакивали с коек и вытягивались во фронт…»

В части правомерности применения кандалов тюремная администрация здесь руководствуется положениями «Правил Главного Тюремного Управления» от 28 июня 1907 года. А именно – пунктом № 2, гласящим: «Все арестанты разряда испытуемых, не исключая и происходящих из привилегированного звания, должны содержаться в кандалах, которые могут быть сняты согласно правилам указанного устава и циркулярным разъяснением Главного Тюремного Управления, с разрешения Губернатора и Тюремного Инспектора». При этом время пребывания в так называемом отряде испытуемых строго регламентировано: осужденным бессрочным – восемь лет; присужденным к каторжным работам на срок свыше 20 лет – пять лет; присужденным к каторжным работам на 15–20 лет – четыре года и т. д.

«…так называемый "горячий карцер"»

И подобного рода эпизод в книге Гартевельда встречается: «Я посетил, между прочим, знаменитый "горячий карцер", о котором в Тобольске ходит масса самых ужасных легенд. Говорят, что в этом карцере наказанные задыхаются от жары. Температура в нем, действительно, сильно повышена, и долго пробыть в нем никто не может. Во время моего посещения в этом карцере сидело двое арестованных. Когда я спросил г. Могилева о причине этой жары, он объяснил мне ее неудачным устройством печей».

Если допустить, что начальник тюрьмы, давая разъяснения по поводу температуры, как в случае с плеткой, вешает нашему герою лапшу на уши, приходится признать, что цинизм г-на Могилева зашкаливает. Иное дело, что… Возможно, выражу мысль крамольную, но, отчасти и как бывший сотрудник органов внутренних дел, признаюсь, что, невзирая на описанные выше безобразия, всё равно невольно сочувствую тобольскому главтюремщику, на балансе которого числилось шесть сотен отнюдь не агнцев. И прекрасно понимаю, с какого рода трудностями тому приходилось сталкиваться по роду службы. Даже когда Могилев признается Гартевельду, что в тюрьме он широко практикует такой способ наказания, как наказание розгами (до ста ударов по единоличному распоряжению), аргументация начальника тюрьмы представляется достаточно убедительной: «Вы знаете, — сказал он мне, – что в моем распоряжении я всего имею 70 человек надзирателей и 20 человек солдат. А для арестантов выбить скамейкой двери, – детская игра, чему бы я, в случае коллективного восстания, с такими ничтожными силами, воспрепятствовать не мог. Единственное средство держать их в повиновении – это страх».

Между прочим, учинять беззаконие тюремной администрации – себе дороже, особенно в случае с уголовным каторжным элементом. О чем наш Вильгельм Наполеонович прекрасно осведомлен: «У уголовного есть одна удивительная особенность: он свято стоит за то, чтобы все было "по закону". Он безропотно ложится под какое угодно количество розг, если они будут даны "по закону". Но он поднимет бунт, готов убить надзирателя, выломать двери, если ему не дадут 1/100 доли того золотника коровьего масла, которое он имеет по закону в виде приправы в каше»…

В книге «Каторга и бродяги Сибири» сам Гартевельд упоминает встречу со Столыпиным крайне скупо и дословно формулирует свою просьбу, которую он в ходе той встречи якобы озвучил премьеру: «Когда я в Петербурге передал г. председателю совета министров ходатайство политических каторжан о том, чтобы их изолировали от уголовных, г. министр сказал мне: "Циркуляр Главного Тюремного Управления говорит только о том, чтобы одинаков был режим для всех каторжан без исключения. Размещение же их в тюрьмах зависит от местного начальства"».

Оставим за скобками тот факт, что Столыпин ушел от ответа, формально сославшись на пункт пятый помянутых Правил Главного тюремного управления. Согласно этому пункту, распределение арестантов по камерам действительно зависит «от усмотрения Начальника тюрьмы». Например, исходя из внутренних инструкций, политических, в отношении которых велось следствие, предписывалось держать в одиночных камерах и изолировать от общения с другими заключенными. Скажем, в знаменитых питерских «Крестах» предписывалось чередовать камеры уголовных и политических, дабы последние не имели возможности перестукиваться. Иное дело, что, как в старом анекдоте про советский ад, где «то дрова не завезли, то черти запили», это правило часто не соблюдалось. В большинстве тюрем просто не хватало камер, чтобы рассаживать всех по одному, да еще и с учетом соседства. А некогда декларировавшаяся перестройка тюрем по одиночной системе оказалась государству не по карману. Что же касается фразы Столыпина про «одинаковый для всех без исключения режим» – всё верно. В 1907 году специальным постановлением Главного тюремного управления политические были приравнены к уголовным преступникам, а посему режим их заключения стал более жестким. Администрации на местах взялись водворять в тюрьмах новые порядки, которые в ряде случаев выливались в откровенные репрессии. Один из наиболее резонансных случаев имел место в Зерентуйской каторжной тюрьме, куда в конце 1907 года перевели осужденного за участие в убийстве министра внутренних дел Плеве эсера Егора Созонова. К тому времени начальником тюрьмы стал некий Высоцкий, славившийся крутым нравом. При нем арестантов начали пороть за малейшую провинность, что спровоцировало несколько самоубийств узников. Зимой 1910 года, протестуя против тюремного произвола, принял яд и Егор Созонов.

Нечто подобное происходило и по соседству – в Акатуйской каторжной тюрьме. Здесь политические события 1905 года поначалу привели было к ослаблению тюремного режима, но уже начиная с 1907 года он был снова ужесточен, вплоть до того, что часть заключенных содержалась в кандалах и в закрытых камерах. Акатуйские сидельцы накатали коллективную жалобу военному губернатору Забайкальской области, а тот наложил на нее исчерпывающую резолюцию, ответив по каждому пункту претензий. В частности, по вопросу применения телесных наказаний разъяснил, что «там, где закон разрешает сечь виновных и может способствовать исправлению совести, он не составляет ровно никакого издевательства над личностью христианина». В части же апелляций каторжан к дарованным царским Манифестом свободам губернатор и вовсе высказался с афористической мудростью: «Кто попал в каторжную тюрьму за государственное преступление, тому на Высочайший манифест 17-го октября 1905 г. ссылаться поздно, лучше было бы воспользоваться его благами до тюрьмы». Словом, ко времени экскурсионной поездки Гартевельда по каторжным тюрьмам Сибири режим и условия содержания в оных действительно ужесточились. Однако Вильгельм Наполеонович в своем разговоре со Столыпиным деликатно обходит этот момент, ратуя всего лишь за изоляцию политических от уголовных. Причем далее в своей книге он еще и сделает акцент на том, что разделение на львов и агнцев в интересах самих тюремных администраций: «По словам тюремного начальства, при таком смешении ничего хорошего не выходит: политического "преступника" тюрьма не заставит изменить его убеждения; наоборот, он постарается привить свои идеи уголовным. В результате, в лицах уголовных образуется огромное количество горючего материала, который вспыхивает в форме бунтов и т. п. Тяготятся вынужденным сожительством и оба элемента каторги».

На самом деле условия содержания политических в тюрьмах и на каторге очень сильно зависели от позиции тюремных администраций. Как писали современники, из порядка девятисот точек лишения свободы, существовавших в России в начале ХХ века, едва ли можно было найти два десятка с одинаковым режимом. Тем не менее особые права у политических заключенных существовали везде, а за оскорбление политзэков можно было запросто поплатиться жизнью. В свете сибирских приключений Наполеоныча на последнем моменте стоит остановиться особо.

* * *

В процессе своих изысканий я наткнулся на еще одно косвенное упоминание Гартевельда как человека, пособившего борцам с царским режимом. В данном случае речь идет о записках жандармского офицера Александра Полякова, где встречаются следующие строки: «Что вам сказать еще о Тюмени? Уже под конец моей службы в ней по всей Сибири разъезжал известный композитор Гартевельт, который записывал и перекладывал на ноты песни каторжан, попутно читая лекции о своих впечатлениях и давая концерты. Был он и в Тобольских каторжных тюрьмах и своими впечатлениями о них поделился с публикой в печати, что и сыграло роковую роль в судьбе начальника одной из этих тюрем Moгилянского. Ходившие на месте о его жестокостях слухи подтвердились в печати заявлением такого популярного и, видимо, беспристрастного свидетеля, как Гартевельт. На основании этого заявления, как значилось в выпущенных прокламациях Уральской группы партии эсеров, и по постановлению последних Могилянский и был убит, или, как значилось в прокламациях, он был "казнен". Очевидно, эти прокламации были отпечатаны заранее, потому что не более, как через час после убийства, когда никакого сообщения об этом еще не было, в Тюмени уже были разбросаны по улицам прокламации с точным указанием, что в таком-то часу, такого-то числа, в Тобольске "казнен" начальник тюрьмы».

Эпизод, что и говорить, интересный. Только жандармский офицер немного путается в показаниях. Поясняю: в июле 1907 года случилось восстание заключенных Тобольской тюрьмы. Оно было жестоко подавлено, часть заключенных расстреляна, и в ответ на сию расправу в Тобольске убили начальника тюрьмы. Но это случилось еще до сибирской одиссеи Гартевельда. И фамилия начальника была не Могилянский, а Богоявленский. Об этом восстании вскользь упоминает и сам Вильгельм Наполеонович: «Другой бунт в тобольской каторге случился годом раньше и был учинен политическими. Причиной послужило намерение начальства выпороть двух заключенных политических арестантов. Тяжело и страшно мне было слышать подробности. Они ужасны».

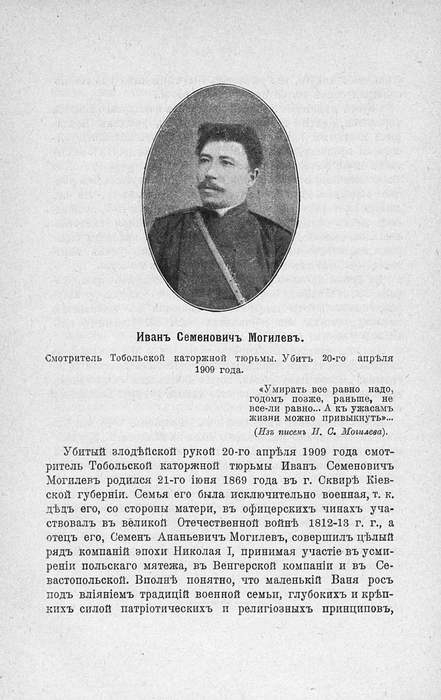

Богоявленский был убит на улице выстрелом из револьвера через десять дней после подавления бунта. Стрелявший скрылся. Полиция схватила по подозрению некоего Рогожина, местного ссыльного, но доказательств вины Рогожина не было, и на суде он был оправдан. А вот следующим начальником Тобольской тюрьмы стал человек с уже более созвучной воспоминаниям жандарма фамилией Могилев. Да-да, тот самый проводник Гартевельда по местным казематам.

В статье «Тайны тобольского тюремного замка», размещенной на сайте tobolsk.info, рассказывается, что «начальник тюрьмы И. С. Могилев спровоцировал своим жестоким отношением к заключенным новое восстание. Был убит надзиратель и тяжело ранен другой. Восстание было подавлено, и 13 человек казнили через повешение. Казненным было от 20 до 36 лет». На самом деле, жестокость Могилева заключалась в том, что по его распоряжению в тюрьме ввели запрет на практиковавшуюся доселе куплю-продажу арестантами персональных остатков казённого хлеба. Между прочим, запрет вполне справедливый, так как нередко остатки сии банально ставились на кон в карточных играх, использовались в качестве заклада майданщикам и прочая (2). В ответ на начальственный беспредел арестанты отказались выходить на работы, и тогда администрация распорядилась вывести зачинщиков из камер для показательной порки. Вспыхнул бунт, при подавлении которого погибли надзиратель и двое арестантов. Месяц спустя тринадцать бунтовщиков были повешены. И вот именно после этого жуткого случая пуля возмездия настигла Могилева, о чем Гартевельд был также осведомлен и даже включил этот эпизод в свою книгу: «Для г. Могилева каторжник, конечно, был только № такой-то или такой-то и больше ничего! А "правил", кроме изданных Главным Тюремным Управлением, не существует. Сердца у такого человека, конечно, быть не может. При себе носил он, как он сам показывал, постоянно "наготове" револьвер, но в конце концов, он не спас его от смертельной пули». Гартевельд приводит дату убийства Могилева – 20 августа 1909 года. Но эти данные ошибочны, на самом деле главтюремщика застрелили 20 апреля.

Из газеты «Русское слово», 21 апреля 1909 года: «ТОБОЛЬСК, 20, IV. Утром на площади политическим ссыльным убит возвращавшийся из казначейства смотритель каторжной тюрьмы Могилев. Во время преследования убийца ранил женщину, городового, стрелял в полицмейстера Лорченко и последним задержан».

Могилев был убит в спину эсером, бывшим балтийским матросом Николаем Шишмаревым. На допросе Шишмарев признал себя виновным, заявил, что является членом боевой организации эсеров, и пояснил, что Могилев был приговорен к смерти за «возмутительные истязания и издевательства над нашими братьями и товарищами, томящимися в каторге». До суда Шишмарев не дожил – он покончил с собой так же, как и Созонов, приняв в камере яд. В своих мемуарах жандармский офицер Поляков вскользь упомянул о том, о чем наш Вильгельм Наполеонович резонно предпочел умолчать. А именно: публичная активность Гартевельда периода конца 1908 – начала 1909 года, похоже, и в самом деле невольно спровоцировала убийство главтюремщика Могилева. А всё потому, что в своих лекциях-концертах, равно как в беседах с либерально настроенными журналистами, Наполеоныч, увлекаясь и красного словца ради, порой позволял себе лишнее. Так, например, в беседе с журналистом либерально-буржуазной газеты «Новая Русь» Гартевельд дал достаточно нелицеприятную оценку Могилеву: «Когда в Тобольске распространился слух и взбудоражил население, что вышеупомянутых арестантов "засекли в тюрьме", то я по просьбе некоторых жителей поехал в тюрьму справиться о них. Скажу несколько слов о самой личности хозяина этого большого казенного дела направления человечества, небезызвестном по всем каторжным округам, г. Могилеве. Он – бывший помощник исправника и, как таковой, конечно, далек от гуманитарных взглядов на тюрьму. Депутат от Тобольской губ., член Государственной Думы Н. Л. Скалозубов, с которым я в Тобольске беседовал на тему о тюрьме, сказал мне, что ему Могилев сделал характернейшее для себя замечание: "Я не педагог в тюрьме, а исполнитель закона". Этим он определился вполне».

Судя по всему, подобный комментарий Гартевельда – далеко не единичный. Неспроста же активисты-черносотенцы из Русского народного союза имени Михаила Архангела, разродившись текстом в память убитого Ивана Могилева, озвучили в нем, по сути, прямые обвинения в адрес Наполеоныча, обвинив его в травле достойнейшего, по их мнению, человека: «Новая Русь, Речь и другие крамольные газеты наперерыв одна перед другой сообщали самую гнусную ложь и клевету. В частности, о бунте и вообще о личности Ивана Семеновича, всячески забрасывая грязью этого стойкого гражданина, верного своей присяге и свято чтившего свой долг перед родиной. Источником этих сведений являлся небезызвестный композитор, собиратель каторжных песен В. Н. Гартевельд. Честного Могилева называли "палачом", "экзекутором", доносили на него П. А. Столыпину, надеясь, что таким путем скорее уберут Ивана Семеновича с этого ответственного и важного для политических преступников поста, объявляли для успокоения своих читателей, что его уже уволили со службы за его "зверство", и т. п. <...> К несчастью для Ивана Семеновича в последнее время ему приходилось иметь своим начальством лиц исключительно инородческого происхождения. <...> Если ко всему этому прибавить еще ревностную деятельность иностранца Гартевельда и разных жидов-газетчиков, то образ интеллектуального убийцы и подстрекателя к убийству Могилева будет ясно очерчен» (3).

Обвинения серьезные. И, разумеется, Гартевельд знал о них, не мог не знать. Скорее всего, именно по этой причине в своей книге он максимально сгладит оценки в части описания личности Могилева: «Действительно, ужасного я ничего не видел, никаких стонов истязуемых я не слышал, даже грубого слова со стороны г. Могилева или надзирателей по адресу каторжников не долетало до моих ушей. Один только раз, на дворе, надзиратель дал арестанту весьма лестное обещание показать ему "кузькину мать", на что арестант только осклабился <...> Я даже склонен думать, что г. Могилев по своей природе вовсе не был жесток, хотя жителям Тобольска он и представляется чем-то в роде Малюты Скуратова». В общем, как мог, оправдался. Пускай и постфактум. Только нехороший осадочек от этой истории всё равно остается.

Ну да, убийство Могилева случится чуть позже. А пока... Пока последние месяцы богатого на события 1908 года Вильгельм Наполеонович заканчивает на ударной ноте. Во-первых, успевает тиснуть сразу два музыкальных сборника с записанными с пылу с жару аранжировками (4). Во-вторых, публикует ряд статей и фельетонов о своих впечатлениях от путешествия «по каторгам, тюрьмам, тундрам и тайгам», которые были напечатаны в «Голосе Москвы», в той же «Новой Руси» и в других изданиях.

И, наконец, в-третьих! Гартевельд впервые появляется на широкой публике с новым музыкальным материалом. Речь идет о концерте в пользу недостаточных студентов Московского университета «землячества Польши», который состоялся 4 декабря 1908 года в зале московского Благородного собрания. Концерт был организован хлопотами и стараниями оперного певца и антрепренера, некогда исполнителя партии Фабия в гартевельдовской «Песни торжествующей любви» Давида Христофоровича Южина и его жены – известной певицы Наталии Ермоленко-Южиной. Помимо прочих разнокалиберных «звездочек», в выступлении принял участие наскоро собранный хор студентов, который впервые со сцены исполнил песни каторжан, записанные Гартевельдом. То была небольшая, разминочная программа, с помощью которой Вильгельм Наполеонович протестировал реакцию аудитории на коммерчески рискованный материал. И надо полагать, что все эти телодвижения нашему герою удалось реализовать исключительно в силу благосклонного отношения к его персоне со стороны всесильного Столыпина. В противном случае Департамент полиции, курирующий в том числе культурную сферу, вряд ли дозволил бы Гартевельду пропагандировать тенденциозного содержания репертуар. Причем не только пропагандировать, но и зарабатывать на оном.

Примечания

(1) В. Короленко. «История моего современника», т. 4. – М.: «Правда», 1985.

(2) Пройдут годы, и запрет ставить пайку хлеба на кон будет «узаконен» самим блатным миром. В автобиографической книге «Блатной» прошедшего сталинские лагерея Михаила Демина встречается следующий пассаж (время действия 1947 год): «Затаясь по углам и под нарами, уголовники резались в карты безудержно и самозабвенно подо что угодно: под одежду (ее называют пренебрежительно «кишками»), под баланду и сахар… Разыгрывать нельзя было только хлеб – это запрещалось у нас строжайше!»

(3) «Книга русской скорби», т. VI. – СПб, 1910.

(4) Здесь – объемный, в 50 страниц сборник «Песни сибирских каторжан, бродяг и инородцев. Для одного голоса с аккомп. фортепиано или фисгармонии или др. инструментов» (изд-во Юлия Генриха Циммермана) и «Песни каторги. Песни сибирских бродяг и каторжников для соло и хора с аккомпанементом фортепиано. Собраны и записаны В.Н. Гартевельдом на предпринятой специально для этой цели поездки в Тобольскую каторжную тюрьму» (издание т-ва А. Иогансен).