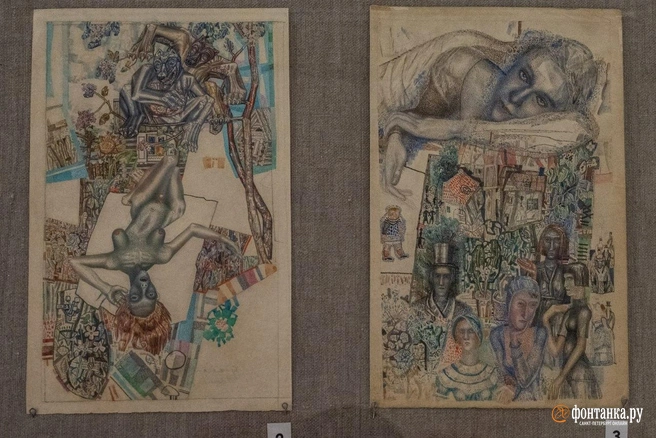

Русский музей показывает в Мраморном дворце «Школу Филонова» (так называется выставка). В том числе впервые выставляет эскизы костюмов и декорацию Андрея Сашина к постановке «Ревизора» 1927 года. Этот спектакль высмеивали в «12 стульях» Илья Ильф и Евгений Петров, а революционер Николай Бухарин труд «филоновцев» хвалил. Есть на выставке и иллюстрации филоновцев к «Калевале», не переиздававшиеся с 1932 года.

Бескомпромиссный «большевик от искусства», Филонов как будто всё ещё не стал частью XX века и воспринимается как нечто отдельное, герметичное. Один из учеников Филонова (Олег Покровский) говорил, что в его мастерской «каждый начинал чувствовать себя художником XXX века, когда искусство и наука сольются». Так что Филонов и сегодня остаётся художником будущего.

Павел Филонов — бренд внутри бренда «русский авангард», его напряжённый нерв и аналитическое сердце, его уникальная системна — вне канонов. В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века Филонова и его школу показывали в Москве, Петербурге, Париже и Дюссельдорфе; открывая в 2006 году выставку Филонова в Русском музее, Владимир Гусев (на тот момент — директор ГРМ) говорил, что художник «незаслуженно оставался в тени» Казимира Малевича, Василия Кандинского и Марка Шагала. Та выставка была приурочена к саммиту «Большой восьмёрки» — культурная программа как витрина русского искусства для высоких гостей. На дворе давно не 2006-й, «Большая восьмёрка» называется иначе и не имеет отношения к Петербургу, даже Владимир Гусев больше не директор Русского музея, а Филонов давно не «в тени» и его наследие теперь не столько бренд, сколько точка опоры.

Искусствовед Евгений Ковтун в статье, предваряющей издание дневников художника 2001 года, писал, что для всех «вождей мирового авангарда» можно найти созвучия («К. С. Малевичу сопутствовало его голландское «эхо» — П. Мондриан»), кроме Филонова («Филонов же одинок, он вне коллективных движений»). И это парадокс, потому что сам художник упирал на коллектив: революционер Николай Бухарин, понаблюдав за работой учеников Филонова при подготовке «Ревизора» и выставки в Доме печати (набережная Фонтанки, 21, — сегодня там Музей Фаберже), сказал художнику, что «никогда не видел такой образцовой, настоящей коллективной работы». Филонов и его ученики, подобно мастерам древнерусских артелей, не подписывали работы, делая акцент на единстве метода, представительстве школы, а когда к Филонову приходили за «установкой», он не спрашивал имён (что оказалось кстати в 30-е годы).

Выставку открывает фото филоновцев 1927 года и двадцать три имени с краткими биографиями (всего сегодня известно порядка ста учеников Павла Филонова).

«Филонов по сути вырос из Матюшина и Хлебникова, — объясняет куратор «Школы Филонова», старший научный сотрудник отдела рисунка Русского музея Людмила Вострецова. — С Михаилом Матюшиным Филонов жил через садик, они друг к другу в гости ходили. Поэтому у искусства Павла Филонова два важных начала: «органическое» матюшинское и аналитическое. Его основа — не просто эмоциональное восприятие всего вокруг, важнее интуиция и анализ».

Многие ученики пришли к Филонову после летних занятий 1925 года в Академии художеств, а затем в 1926-м. Преподавать в академию Филонова не пригласили — в 1926 году новый ректор Эдуард Эссен, как писал Юрий Хржановский, «формализовал программу, разогнал всех талантливых, ищущих учеников» (три набранных в первой половине 20-х курса выпустили экстерном). Вместо академии ученики Филонова стали собираться у него дома, в комнате на набережной Карповки (улица Литераторов, 19). К тем, кто хотел у него учиться, Филонов был так же требователен, как к себе, и давал три дня на работу над первой композицией.

«Когда Ксению Ливчак выгнал из дома муж и она жила на лестничной площадке с ребёнком, он ей говорил: ты всё равно должна каждый день работать, — рассказывает Людмила Вострецова. — Она выезжала на этюды, привозила ему свои работы, и он их серьёзно критиковал».

Филонов запрещал своим ученикам участвовать в выставках других объединений (пока они были), а статус «Школы Филонова» («Коллектив МАИ») они получили в 1927 году, после выставки в Доме печати (которую Филонов видел единым ансамблем с «Ревизором» в постановке Игоря Терентьева).

«В 1928 году на выставке художественных объединений Ленинграда уже выставлялась «Школа Филонова», — продолжает куратор. — С выставки 1928 года мы сейчас показываем две скульптуры. Тогда оставалось всего три года до разгона всех группировок и создания Союза художников. Ученики Филонова в него вступали, потому что это давало возможность получать заказы, но иногда требовалось отречение от мастера. Кто-то отказался публично. Если художник говорил, что он ученик Павла Филонова, ему не давали заказ».

Игорь Терентьев ставил «Ревизора» в Доме печати как грубый фарс — в одной из пауз среди публики бегали по проволоке белые дрессированные мыши. И костюмы, созданные учениками Филонова, были комически буквальными: на костюме частного пристава Степана Уховёртова, обильно декорированном российским триколором, есть изображение пирамиды и сфинкса — отсылка к Древнему Египту. Городовых в Российской империи и правда называли фараонами. Пародий на этот спектакль было множество, в статье для каталога выставки Людмила Вострецова упоминает одну из них: в «12 стульях», в главе «В театре Колумба», она выведена под видом постановки «Женитьбы» Гоголя.

Параллельно с «Ревизором» в Доме печати шла выставка работ филоновцев. В Мраморном показывают несколько панно оттуда: «Сибирских партизан» Юрия Хржановского, «Казнь революционера» Алевтины Мордвиновой, «Рабочего, сидящего за столом» Эдуарда Тэнисмана и «Старый и новый быт» Софьи Закликовской. Большие панно размещались между колоннами, создавая впечатление настенных росписей. Критики называли аналитическое искусство «общественно-политическим гротеском с уклоном в патологическую анатомию», и даже сегодня «Партизаны» выглядят как кислотный трип по вселенной 3D-принтеров, печатающих органы. Памятуя о слиянии искусства и науки в XXX веке, можно подумать, что мастера аналитического искусства предсказали биоарт.

Последним коллективным проектом школы Филонова стали иллюстрации к изданию карело-финского эпоса «Калевала» на русском языке. Этот заказ для школы Филонова инициировал полпред СССР в Финляндии Иван Майский. В 1932 году половину тиража «Калевалы» сразу увезли в Финляндию, переизданий с иллюстрациями филоновцев с тех пор не было.

С 1929 года в Русском музее год провисела не открытой выставка Филонова, с 1932-го его учеников начали вызывать на допросы в ГПУ и НКВД. Спрашивали, каких взглядов придерживается художник. Сам Филонов писал: «Чем скорее ГПУ возьмётся за наше дело, тем лучше, — может быть, это поможет мне, нам, моей выставке и монографии, т. е. пролетарскому искусству, и поможет нам прорваться на педагогический фронт».

Филонов считал, что госбезопасности стоит вызвать на допрос его, чтобы он сам всё объяснил (потому что вокруг много «сплетен и лжи в печати и устно»). Но допрашивали только учеников.

«Сам он про себя говорил: «Я беспартийный большевик, и я слишком много занимаюсь искусством. Если бы я не занимался искусством, я бы вступил в партию», — напоминает Людмила Вострецова. — Филонов разделял идеологию своего времени, но не в системном формате, а на уровне идеи. Он не шёл, что называется, со всеми в колонне. Он даже отказывался от пенсии по возрасту, которая ему была положена: говорил, что хочет получить пенсию по своим заслугам перед искусством. За него ездили хлопотать в Москву представители ленинградского Союза художников, но, чтобы Филонову дали пенсию, нужны были справки, которые он отказался предоставлять. Поэтому он жил заказами, которые получал пасынок, сын его жены Екатерины Серебряковой. Были и официальные заказы, которые помогал получать муж сестры художника Евдокии Николай Глебов-Путиловский. При этом Филонов мог поспорить из-за гонорара: ему предлагали, естественно, самую низкую цену, а он спрашивал: «А сколько получит Бродский? Я столько же хочу!» Впрочем, Исаак Бродский к Филонову относился с большим уважением и поддерживал его».

Отличие филоновцев от привычных зрителям течений и объединений в том, что Филонов, как говорит куратор, «предлагал ученикам именно метод, а не сумму пластических навыков». Он различал «глаз видящий» и «глаз знающий», в основе его метода — духовная пытливость. Рисунок мог быть академический или «кривой», «главное — максимальное напряжение изобразительной силы». Напряжение это — из понимания метода природы, то есть художник творит так же, как природа создаёт живые организмы из атомов и молекул, и показывает эти скрытые процессы. Филонов считал, его метод годится для «пролетаризации искусства», потому что его может освоить любой. Таким образом, «школа Филонова» это не стиль или манера (как импрессионизм или приёмы караваджизма), а общее духовное стремление.

Впрочем, на визуальном чувственном уровне работы филоновцев тоже работают: посмотрите на «Автопортрет» (1937) Николая Евграфова и «Автопортрет» (1930-е) Софьи Закликовской с тревожным «химическим» зелёным цветом лиц, напоминающим «Инвалидов войны» (1926) Юрия Пименова, вообще на расщеплённую фигуративность, чуждую старому искусству. Этот распад индивидуализма и антропоцентризма, врастание в миф («Калевала») и некую общую субстанцию «коллектива» (Павел Филонов, «Ударники (мастера аналитического искусства)», 1934/35) — пожалуй, самое пугающее для зрителя, этакий визуализированный постгуманизм.

С началом войны Филонов остался в Ленинграде и в начале декабря 1941 года умер от истощения.

«Его жена Екатерина Серебрякова, старая народоволка, была примерно на тридцать лет его старше, болела, — рассказывает Людмила Вострецова о том, почему художник остался в осаждённом городе. — К тому же у него здесь оставалось всё творчество, которое он боялся потерять. Он же никуда не раздавал свои работы, всё было дома, в его маленькой комнате».

Петербургскому зрителю стоит осознать своё счастье: в Русском музее хранится много работ Павла Филонова и его учеников, выставка в Мраморном — лишь вершина айсберга.

Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»