На третьем этаже Зимнего дворца перед праздниками открыли первую очередь галереи «Культура и искусство Китая». Для музея это серьезное переосмысление китайских залов постоянной экспозиции, которые были закрыты примерно 15 лет.

Первые три зала, что уже доступны для осмотра, повествуют о культуре и искусстве Китая эпохи династии Цин. Как известно, в Китае время привыкли отмерять эпохами правления, и Цин (1644–1911) — последняя из династий, при ней произошло столкновение патриархального восточного общества и бурно развивавшегося Запада: в стране активно развивалась культура, особо ценились исконные древности, и в то же время работали приезжие ученые, что способствовало развитию технологий и науки.

Внутри открытой сейчас части экспозиции, посвященной XVII–XIX векам, вещи распределены по трем залам по материалу: в первом зале — живопись и резной камень, во втором — декоративно-прикладное искусство из металла и органических материалов, а третий практически полностью посвящен фарфору.

И именно предметов фарфора, ранее не экспонировавшихся в музее на постоянной основе, представлено больше всего. Первые витрины — фарфор розового и зеленого «семейств», именно такой покорил в свое время Запад и Россию, заставив называть себя «белым золотом»: люди высоко ценили полупрозрачность тонких стенок фарфоровых изделий, которую давал фарфоровый камень, содержавший кварц. Этот рецепт открыли в Китае еще в VII веке, но только развитие торговых связей сделало его знаменитым. Однако интересен не только материал.

«В том, что касается сюжетов, китайские прикладные искусства очень символичны, — рассказывает Лидия Поточкина, старший научный сотрудник сектора Дальнего Востока, отдела Востока. — Там каждый мотив имеет благопожелательное значение, звучание. Мы можем его даже иногда прочитать, поскольку у китайского языка есть такая особенность: очень много слов звучат одинаково, а значат разное, поэтому на какие-нибудь абстрактные понятия, чтобы их изобразить, можно подобрать слово, звучащее так же, — омофон. По этой причине изображение, например, летучей мыши является пожеланием счастья, потому что «летучая мышь» на китайском звучит так же, как «счастье».

Среди зеленого фарфора стоит особо обратить внимание на три маленьких тарелочки, по красному бортику которых проходит надпись, желающая особого долголетия: это предметы из сервиза, изготовленного для пира в честь 60-летия императора Канси (это не имя, а девиз правления маньчжурского императора Айсиньгьоро Сюанье — «процветающее и лучезарное», относится к 1662–1722 годам).

Другие предметы в этой витрине содержат пожелания долголетия, богатства и изобилия, изложенные не словами, а рисунками.

«Например, нижняя тарелочка: мы видим ветку цветущего боба, — продолжает Лидия Поточкина. — Это одна из культур, которая в Китае ценилась, возделывалась, и само изображение цветущего растения, которое дарит свои плоды, является пожеланием изобилия. А желая изобилия императору, мы желаем изобилия и всему государству. И летящий шмель, который опыляет, привлечет это изобилие далее. Дрозд, сидящий на ветке абрикоса, связан с тем же самым. Ну и в центре мы видим две пары фениксов. Феникс — это одно из известных фантастических животных Китая, которые символизируют в частности (если самец и самка) императора и императрицу, и их гармоничное сочетание должно привнести гармонию во всю империю. Так что все имеет тонкий смысл».

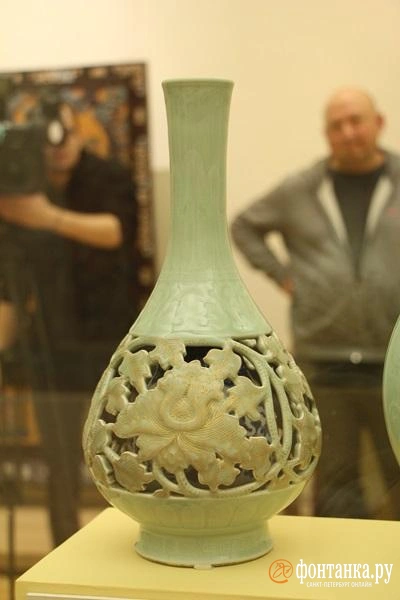

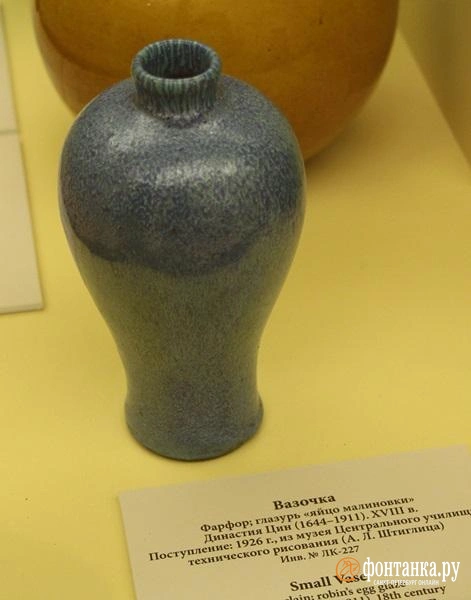

Самые ценные экспонаты на выставке — в центре зала: это вазы с плотными монохромными глазурями. На них нет росписи, но при изготовлении использовалась сложная техника. Например, одна из ваз состоит из двух: внутри внешней ажурной находится другая. Сложность состояла не только в том, чтобы поместить их друг в друга, а в том, что каждая глазурь (а здесь использованы разные) обжигается при своей температуре, а золотая краска — при своей. Еще одна вазочка — «Яйцо малиновки» — повторяла природный орнамент, для чего была использована глазурь под названием «чайная пыль».

«На необожженные изделия пигменты разной концентрации наносились путем выдувания их через трубочку с марлей, — рассказывает Поточкина. — Таким образом, пигменты распределялись неравномерно, где-то гуще, где-то меньше, и после обжига создавался такой вот интересный эффект».

Еще одна витрина демонстрирует фарфор, покрытый кобальтовой краской, — это самая ранняя техника декорирования фарфора, открытая еще в XIV веке. Из представленных впервые экспонатов — две тарелочки: с тремя даосскими мудрецами и с чиновником. Глядя на них, задумываешься: ну, мудрецы — понятно, а чиновника изображать зачем?

«В Китае с ранних пор сложилась система, по которой человек мог добиться высокого положения и богатства только в случае, если он пойдет по ученой линии, будет сдавать государственные экзамены, — продолжает научный сотрудник Эрмитажа. — При этом сдавать их нужно не как у нас, после школы либо после института, а всю жизнь: городские, уездные, императорские. Там очень много нужно было всего запомнить, и поэтому пожелания, чтобы ты сдал экзамены, приобрел высокий чин, очень часто встречаются на изделиях прикладного искусства Китая. Собственно говоря, даже изображение преуспевшего чиновника, у которого есть служка с опахалом, уже является таким благим пожеланием».

Еще два предмета, покрытых кобальтовой краской, содержат секретный смысл одним только своим мотивом росписи, который поэтично называется «Цветы сливы на потрескавшемся льду». Если приглядеться, на посуде можно увидеть синие «царапинки» — они, по замыслу, изображают трещины на льду в момент, когда тот начинает таять.

«Возможно, вы видели такой эффект на тающем весеннем льду, а весна — это важное время для китайцев, это время обновления, новой энергии, поэтому изображение такого мотива тоже является очень благим пожеланием», — объясняет специалист по фарфору.

Своего пика технологическое совершенство в этом виде искусства достигло в период «Цяньлунь» («Непоколебимое и славное», 1736–1795), когда правил внук императора Канси. Кобальтовые линии отличает ювелирная точность, и в экспозиции Эрмитажа этот период представляют изделия императорского уровня. Об этом говорит не только само мастерство, но и, например, изображение дракона, главного мифического животного, ассоциируемого с императорской властью, — особенно если у него пять когтей. Рядом с ним — сосуд с пятью горлышками. И это тоже неспроста.

«Пять в Китае — это символическое число: как пять лепестков у цветка сливы являются пожеланием счастья, так пять — это пожелание пяти основных счастий китайца, — рассказывает Лидия Поточкина. — Это долголетие, богатство, успехи в карьере, рождение сыновей (потому что в Китае именно сын был гарантом того, что род будет процветающий: в частности, сын может исполнять поклонение предкам, которое оберегает род от упадка) — и спокойная смерть (но метафорического изображения этого счастья вы не увидите, поскольку спокойная смерть нужна лишь один раз, а все остальное — каждый день)».

Но не только экспонаты из фарфора способны при внимательном изучении вызвать восторг и открыть много нового о Китае. Так, в том же зале представлен инкрустированный камнем лакированный деревянный экран, на обратной стороне которого написаны стихи императора Цяньлуна, посвященные цветущей сливе и ожиданию весны. Этот экран — украшение экспозиции — выставляется в Эрмитаже впервые. А ведь когда-то он стоял в усадьбе императора в Запретном городе в Пекине. И имел, помимо эстетической, практическую функцию.

«Заслонял от сквозняков, заслонял от пыли, ну а кроме того, это защита от злых духов и вообще от всяких напастей, — поделилась с «Фонтанкой» Мария Меньшикова, старший научный сотрудник отдела Востока. — Обычно ставился либо в проем у дверей, чтобы злые духи не могли пройти, либо мог и за спиной сидящего императора».

Рядом с экраном на себя обращает внимание вытянутое полотно с танцующим журавлем (шелк, золотая нить), и «функционал» предмета оказывается неожиданным: это покрывало на стул, подарок императора Канси Петру I. Кстати, в этом же помещении — еще один необычный царский подарок: большие емкости для льда, которые должны были охлаждать помещение, исполняя роль кондиционера. Это подарок императора Гуаньсюй на коронацию Николая II в 1896 году.

А в соседнем зале можно увидеть, среди прочего, большую круглую красную шкатулку с иероглифом «весна»: она выполнена из резного лака — материала уникального в искусстве стран Дальнего Востока. Это сок дерева, обладающий клеящими свойствами, слои которого застывают на воздухе. Чтобы изготовить подобное резное изделие, на основу наносили множество слоев (в данном случае — порядка 120) и затем в толще лака вырезали узор. Конкретно эта шкатулка использовалась для сладостей, засахаренных фруктов.

В витрине рядом внимательного посетителя удивит сосуд с арабскими надписями.

«Это совершенно удивительный предмет, — рассказывает Мария Меньшикова. — Вообще, китайская культура, или религия, если можно сказать условно, синкретична, туда входит всё: конфуцианство, даосизм, буддизм, мусульманство. На территории Китая есть мечети, самая ранняя была построена в IX веке на побережье, куда приплывали арабские купцы, на юге Китая. И император Цяньлун взял себе одну из жен (мужчины в Китае могли иметь много жён: сколько готов содержать, столько и берёшь) из мусульман, из этих районов. Она грустила по дому, и он пытался создать для нее антураж, который бы ей напоминал родные стены. И покои в одном из дворцов были украшены изделиями мусульманской тематики. Так что этот предмет, скорее всего, стоял во дворце».

Среди других разделов, которые представлены в экспозиции и, безусловно, заслуживают внимания, — китайская традиционная живопись и камнерезное искусство, получившее в музее подобающую роскошную подачу — с подсветкой, позволяющей оценить всю красоту материала.

Предполагается, что в будущем галерея «Культура и искусство Китая» охватит все возможные эпохи — от древности до середины ХХ века. Следующую очередь залов планируется открыть в конце 2024 года.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».