Книги о потустороннем и мистическом будоражат фантазию и леденят кровь. Современному читателю многие тексты конца XVIII — начала XIX века могут показаться наивными и нафталиновыми, однако именно прошлому мы обязаны литературной традицией писания ужасов. В «Страшные вечера» (так в России называли вторую половину Святок, когда, считалось, стирались границы между мирами) «Фонтанка» рассказывает, за счет чего интерес к хоррорам в литературе сохранялся на протяжении столетий и как русские писатели пугали читателей.

В конце XVIII века российский читатель вслед за европейским распробовал наслаждение ужасом. И этому способствовала мировая популярность такого жанра, как готический роман, родоначальником которого стал сын бывшего премьер-министра Великобритании Гораций Уолпол.

Сон Горация

В начале июня 1764 года Горацию Уолполу приснилась гигантская рука. Она была в железной перчатке и лежала на балюстраде высокой лестницы старинного замка. Уолпол увидел в этом знак и принялся сочинять, не вполне понимая, о чем собирается рассказывать. Так из сна родился не просто текст, а новый литературный жанр. Свое творение Уолпол назвал «Замок Отранто. Готическая повесть». Это история проклятого рода, в которой есть и замок, и оживающий портрет, и роковое возмездие, и красавица в подземелье, и призрак. Гораций Уолпол ввел в литературу хоррор-арсенал, который ликвиден и сегодня. Дебютант ждал всеобщего возмущения, поскольку Век Разума отвергал западное Средневековье с его суевериями, считая эту эпоху временем варварства и безвкусицы.

Между тем успех книги был неслыханным. Оказалось, что массовый читатель жаждет «сладкого ужаса» — с руинами, тайнами, жуткими стонами и девственницами в подземелье. Собственно, «Замок Отранто» научил, как можно напугать, внушая ужас от неизвестности, предвосхищения неизбежного, но без омерзения от разлагающихся трупов. Замкнутое пространство, будь то замок или склеп, позволяет обнаружить немало страхов в самом себе, помимо назойливых мертвецов. А читатель научился лавировать между сладким ужасом и жалостью.

Возвышенное, ужасное и готическое в представлениях теоретиков предромантизма взаимосвязаны. Поскольку страх… возвышает душу чувствительную, потому как менее чуткое создание к трепету от созерцания руин, мерцания свечей или воя ветра не склонно. Как не сложно заметить, перечисленные сюжетные приемы знакомы нам и сегодня, правда, с течением времени они превратились в штампы. Да и человек конца XVIII века мыслил все же иначе, чем мы. Ему был ближе саспенс, чем хоррор. Это появится чуть позже, например, в романе Мэтью Грегори Льюиса «Монах» (1796) — жуткой кровавой истории лицемерного порочного монаха, продавшего душу дьяволу.

Спрос на саспенс успешно культивировала английская писательница Анна Радклиф в своих страшных романах, которыми на рубеже XVIII–XIX веков зачитывались в Англии и континентальной Европе. Ими увлекались и в России в 1800–1810-е годы. Журнал «Русский вестник» в 1811 году сетовал, что публика забыла сочинения Ломоносова и Сумарокова — читают Радклиф. Трепетали в юности от страшных повествований будущий романист и публицист Фаддей Булгарин, историк Михаил Погодин, да и критик Виссарион Белинский.

За готикой — романтики

К 1820-м годам Европа уже пережила увлечение готическими романами, и они успели устареть. Им на смену пришла сложная и разнообразная романтическая литература, отчасти впитавшая черты готики. В Россию эта волна пришла вместе с увлечением немецкой философией, учением о «животном магнетизме» (популярное в Европе XVIII–XIX веков учение австрийского врача Франца Антона Месмера). По этому учению во вселенной имеется повсеместно разлитая жидкость, которая действует на человеческое тело как магнит. В 1820–1830-е годы в России усилилась тяга к сверхъестественному, или, как тогда говорили, «чудесному». Страшная тайна, романтический герой, сговор с дьяволом, явление призрака — не зря Пушкин заметил: «Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семёрку и туза».

Русские романтики усвоили завет Гофмана: в истинном изображении граница между фантастикой и реальностью подвижна. Мистика Гофмана в России полюбили, как, например, Владимир Одоевский — писатель, философ, один из самых образованных людей своего времени. Он отдал дань учению о «животном магнетизме», идее романтического двоемирия: его герои влюбляются в сильфид, видят жуткие сны, а мертвые соседствуют с живыми и мстят.

Тем временем в родном Отечестве возникла своя литературная традиция, выросшая из фольклорных, религиозных и литературных практик на Святки. К святочным гаданиям обращались Пушкин в «Евгении Онегине» и Толстой в «Войне и мире», а еще раньше, в 1813 году, — Василий Жуковский в балладе «Светлана». Это переложение баллады Готфрида Августа Бюргера «Ленора». Героиня Жуковского, гадая, видит в зеркале жениха и приглашает его на ужин. Жених является и увозит ее в дом, где стоит гроб с женихом-мертвецом…

Фольклорное импортозамещение

Страхи Древней Руси отражены в устном народном творчестве и тесно связаны с мифологией и пантеистическими представлениями человека о мире. А мир этот был полон хтонических существ, которые в христианской традиции зачастую обретали инфернальные смыслы. Славянский фольклор богат, и каталог мифических существ весьма обширен и разнообразен. Часто в их облике смешиваются одновременно языческие и православные традиции, пантеистическое и христианское представление об устройстве мира. В славянском фольклоре можно найти немало пугающего, а при желании срифмовать с существующими литературными традициями. Примеров таких художественных игр в XIX веке множество. Повести с похожими названиями — «Страшное гаданье» (1830) Александра Бестужева (Марлинского) и «Страшная месть» Николая Гоголя, вышедшая год спустя, — вобрали в себя не только готические мотивы, но и фольклорные, и романтические.

Исследователи порой сопоставляют готические романы и русскую «Страшную месть». Соблазн велик: в повести Гоголя узнаваемы черты «черного романа»: замок, родовое проклятье, попытка инцеста, инфернальный злодей, убийства и так далее. И только в финале читатель узнает причину злодеяний кровавого колдуна, по сути, библейскую: брат позавидовал брату и убил его, лишив жизни и продолжения рода… Но этот грех ударит не только по потомкам злодея — по всему человечеству. Критик и литературовед Константин Мочульский писал о Гоголе как о «человеке, родившемся с чувством космического ужаса, вполне реально видевшем вмешательство демонических сил в жизнь человека».

Белинский не принял первую редакцию этой повести и обругал ее за «уродливость» и «ложное понятие о народности». При жизни Гоголя она не печаталась. О том, что современники «просмотрели» «Страшную месть», сокрушался Андрей Белый, называя это произведение «одним из наиболее изумительных произведений начала прошлого века». Один из самых пугающих эпизодов повести — чародейство колдуна, вызвавшего душу своей дочери Катерины. За этим наблюдает зять колдуна Данило: так он понимает, что его родственник — действительно злой колдун, и узнает о том, что тот убил свою жену и мечтает совратить дочь. Пока душа Катерины говорит с колдуном, ее владелица спит тяжелым сном. Кошмары об отце ее часто терзают, а Данило понимает: «Сны много говорят правды». Сновидение становится пограничной зоной между жизнью и смертью — пространством, в котором сверхъестественные события обретают реальность.

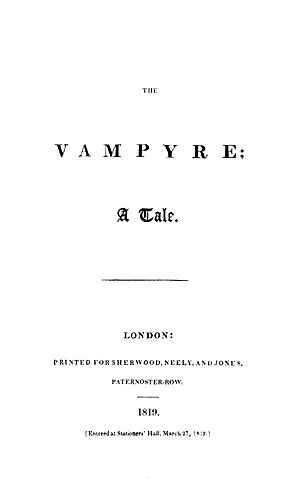

Вампир народился

В 1819 году врач и секретарь лорда Байрона Джон Полидори опубликовал повесть «Вампир», похитив замысел у патрона и приписав ему текст. Скандал не помешал автору ввести в мировую литературу новый тип героя-вампира: циничного, беспринципного, порочного денди-аристократа. Повестью зачитывались и в России. Герой Полидори богат, хотя о его семье, как и о нем самом, никто ничего толком не знает. Достаточно того, что автор прямо называет своего героя вампиром. Обаяние денди-кровососа невероятно заинтересовало читателей и задало новый импульс для осмысления этого персонажа — эротический: денди, жаждущий крови невинных дев, заметно притягательнее фольклорного чудовища. В «Евгении Онегине» Пушкин упоминает «задумчивого Вампира» как кумира Татьяны Лариной.

Кстати, о Пушкине. Именно он подарил литературе слово «вурдалак» — в цикле 1835 года «Песни западных славян», вольном переложении цикла баллад Проспера Мериме «Гузла». Вурдалак, как и упырь, и вампир, — мертвец, встающий из могилы и пьющий кровь живых людей. Представления о мертвецах, сосущих по ночам кровь живых, были свойственны многим народам. Вампирами становились по разным причинам. Нередко это недолжным образом погребенные покойники, самоубийцы, колдуны.

В этимологическом словаре Макса Фасмера со ссылкой на Владимира Даля сказано, что упырь — это «вампир, труп злого колдуна или ведьмы, который бродит ночью в образе волка или совы и убивает людей и животных. Чтобы избавиться от него, нужно разрыть его могилу и пробить труп колом». Этимология слова «упырь» неясна. Некоторые считают, что оно означает «раздутый» (от крови жертв), другие полагают, что древняя форма этого слова значит «не преданный огню». Европейское слово «вампир» славянского происхождения. В середине первого тысячелетия славянский «упырь», прописавшись в Европе, стал «вампиром». А примерно в XVIII веке это измененное русское слово снова вернулось в русский язык.

В книге Елены Левкиевской «Мифы русского народа» сказано, что южные славяне часто представляют вампира раздутым, как мешок. Его можно распознать по наличию хвоста или по наросту под коленкой, скрывающему отверстие, через которое вылетает душа. У вампира с упырем есть литературный «родственник» — «вурдалак». В мифологии «вурдалака» нет, есть «волколак». У древних индоевропейцев волко(д)лак — человек-волк, оборотень. Образ волколака часто смешивается с образами вампира или ведьмы. Как раз этот сюжет описан в рождественском рассказе Александра Куприна «Серебряный волк».

Гламурный лоск и эротический шарм вампир обрел стараниями литераторов романтической поры, превративших хтоническую жуть буквально в секс-символ. В России герой-вампир с самого начала подменяется «байроническим героем», причем трагедия часто соседствует с комедией. Вампиризм вошел в моду. А образ вампира стал меняться и усложняться в соответствии с запросами публики.

Любовь мертвой красавицы

В книге «Граф Дракула: опыт описания» филологи Михаил Одесский и Татьяна Михайлова пишут, что образ вампирессы, пришедшей в мир погубить очередного мужчину, «вечно прекрасен и вечен в своей красоте. Контакт с ней всегда губителен, если только не удается ее вовремя опознать, разоблачить». Кровожадные демоны в женском обличье всегда существовали в фольклоре и в традициях разных народов. В литературе смешались образы мифической возлюбленной, демона-кровопийцы и восстающего из гроба покойника. Так из поверий и страхов родилась кровожадная красивая демоница, заманивающая в эротические сети мужчину. В русской литературе таких хищниц предостаточно. Повесть «Киевские ведьмы» (1833) Ореста Сомова рассказывает историю казака Бурульбаша и его жены Катруси. После того как герой с ужасом раскрыл тайну отлучек жены, ставшей ведьмой, та с его согласия выпила кровь из его сердца. Любовь и смерть тесно переплетены — не об этом ли мечтают читать во все времена?

Эстафету подхватил Алексей Толстой — переводчик баллады Гете «Коринфская невеста». «Семья вурдалака» (1839) Алексея Толстого — своего рода продолжение одной из пушкинских «Песен западных славян»: мистическая история, приключившаяся с французским аристократом в сербской деревне. По сюжету, в доме, в котором остановился герой, умирает и превращается в вурдалака старик, заражая всю округу, а его дочь красавица Зденка, став нечистью, пытается погубить незадачливого поклонника.

Не обошел вниманием даму-кровососа и Иван Тургенев, подарив читателям повесть «Призраки», герой которой терзается бессонницей и видит «белую женщину» — Эллис. Она терзает бедолагу ночными полетами и сосет его кровь. В литературе вампирессы, в отличие от мужчин-вампиров, которым мила кровь невинных девиц, за непорочными жертвами не всегда гонятся, но предпочитают высасывать кровь жертв медленно, лишая жертву жизненных сил. Этот рассказ Тургенев писал для журнала братьев Достоевских «Эпоха». А сам Федор Михайлович толк в мистике знал: печатал жутковатые новеллы Эдгара Аллана По в своем журнале «Время», в предисловии сравнивал с Гофманом (не в пользу По).

Интерес к кровососам в литературе подкрепил успех романа Брэма Стокера «Дракула» (1897), с которым в России познакомились в первые годы ХХ века. В основе сюжета — фигура кровожадного валашского воеводы Влада Дракулы, яркий квазифольклорный образ монстра, который может пугать, влюблять и вообще обладает мощным политическим и эротическим потенциалом.

Русская литература конца XIX — начала XX века с модой на мистику, тягу к смерти и потусторонним силам отозвалась вампирическими новеллами разной тональности. Это и стилизация русских сказок, и попытка реанимации жанра готической новеллы. В начале ХХ века авторы второго ряда охотно писали о вампирах, которые, ясное дело, оказывались гораздо ближе и опаснее, чем думал самонадеянный герой.

Женские вампирические образы парадоксально отражают социальные страхи: эмансипированная женщина подчас видится публике (и литераторам) носительницей хаоса, а то и посланницей смерти. Так из страхов и комплексов возникает женщина-вамп — чувственная, притягательная и раскованная. Федор Сологуб в 1909 году создает рассказ «Красногубая гостья». К молодому барину является экстравагантная дама в черном. Гостья пугает и манит одновременно. Она с порога признается герою в любви, после чего целует. Даму зовут Лидией, но она предпочитает имя Лилит. Лидия обретает черты апокрифической первой жены Адама, прародительницы демонов. Она соблазнительница, пьющая кровь. Лидия-Лилит магнетизирует ласками героя и произносит декадентские манифесты: «Любовь моя и смерть моя радостнее жизни и слаще яда». Вампиресса терзает несчастного поцелуями-укусами, подавляет его как личность. Дело кончилось бы печально, если бы не заступничество Творца.

С течением времени меняются формы воплощения страха, а стоящие за ними механизмы одни и те же. Вот и вампиры получают вполне человеческую биографию, ассимилируются с живыми, оборачиваясь то хипстером Ромой, как у Пелевина, то пионерами из романа Алексея Иванова «Пищеблок», то дачником-утопленником, ставшим пиявкой, как в романе Дарьи Бобылевой «Вьюрки».

Страх как эпидемия

На рубеже веков (и особенно в начале ХХ века) апокалиптические настроения, катастрофизм, пессимизм значительно актуализируют тему страха, постепенно проникшего во все сферы жизни человека практически по всему миру. Очарованный смертью Серебряный век, переосмысляя вопросы пола и сметая запреты, о страшном размышлял, сочинял, переводил, как, например, Валерий Брюсов, с юности любивший творчество По.

Если обратить внимание на названия произведений, выходивших в то время, можно обнаружить повышенный интерес авторов к проблеме страха. Рассказ «Страх» (1892) есть у Антона Чехова. Сочинения с названием «Ужас» есть у Николая Гумилева, Ивана Бунина, Владимира Набокова, настоящим «исследователем страха» был Леонид Андреев.

В России к этому времени уже популярны работы Зигмунда Фрейда, потому страхи в сочинениях русских писателей зачастую психологичны. Это и социальный страх, как в рассказе Михаила Арцыбашева «Ужас» (история группового изнасилования, которое привело к масштабной катастрофе; сюжет лишен какой бы то ни было мистики, его реализм чудовищен сам по себе); страх эмансипированной женщины, которая олицетворяет опасность для мужчины (кровожадные героини есть у Федора Сологуба, Александра Амфитеатрова и других); страх потери самости, индивидуальности, как в рассказе Андрея Зарина «Тайна», герой которого — добропорядочный отец семейства — во сне проживает «настоящую» жизнь, преступную и опасную, а в итоге умирает, погубленный именно в кошмаре. Ужас безумия показан в рассказе Валерия Брюсова «В зеркале»… Ну и, конечно, все эти сюжеты не вытеснили архаичный страх перед проклятым местом и нечистой силой, как в очень увлекательном рассказе «Чертова невеста» малоизвестного прозаика Василия Брусянина.

Не угас интерес к страху и у постмодернистов, правда, фокус внимания направлен скорее на перверсии, насилие и жестокость, как в текстах Юрия Мамлеева, Владимира Сорокина, читать которых и жутко, и тяжело, — слишком густая опара на сексе, крови, сперме и насилии. Героями Мамлеева часто становятся жестокие убийцы, аморальные грубые жуткие персонажи, насильники, извращенцы, каннибалы, агрессивные алкоголики, маньяки. Но все эти герои, вышедшие из тьмы и мрака, по признанию самого автора, немонструозны и не являются воплощением зла, они — лишь отражение определенной запретной сферы, с которой они соприкоснулись.

«Самое древнее чувство»

Говард Филлипс Лавкрафт — классик «страшного» жанра — начинает свое теоретическое эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» со слов: «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого». «Никакая рационализация, никакая реформа, никакой фрейдистский анализ не в состоянии полностью уничтожить трепет, возникающий во время бесед у камина или в лесной чаще», — убежден он.

«Страх рождается пограничным опытом, тем пределом, за которым человек утрачивает опоры, надежды, определенность, — считает Александр Сорочан, доктор филологических наук, профессор кафедры теории и истории литературы Тверского государственного университета. — Характеристики таких пределов меняются (прошлое, будущее, общество, психология — все может стать источником ужаса), но сама «ситуация предела» остается неизменной. В русской литературе эта ситуация не отрефлексирована. Есть «модные», «актуальные» страхи, есть архетипические фигуры (Вампир, Оборотень, Двойник, Призрак), но все это остается своеобразной данью условности: страхи сменяют друг друга, одни выходят на первый план, другие становятся незначительными».

Человека, пока он жив, притягивают страх и секс. Если интерес к сексу вопросов не вызывает, то причины, побуждающие бояться, вариативны. Об этом рассуждают ученые, предполагая, что в основе интереса к страшным фильмам или романам ужасов лежит либо бегство от реальности, либо попытка испытать сильные ощущения в комфортной обстановке, что дает иллюзию контроля над реальностью. Когда человек переживает тревожный период и не может влиять на происходящее вокруг, он рад хотя бы тому, что монстр откусил голову какому-то бедолаге в книге, а не ему…

Мария Башмакова, специально для «Фонтанки.ру»