150-летие Мейерхольда Валерий Фокин отметил спектаклем на Новой сцене, которая теперь, после уничтожения московского Центра им. Мейерхольда, носит имя этого выдающегося режиссера-новатора, известное всему театральному миру. Сюжет спектакля — не история ареста и расстрела Мастера и не славные страницы его творческой биографии, а одно-единственное событие: общее собрание коллектива ГосТИМа после публикации в газете «Правда» статьи Платона Керженцева «Чужой театр».

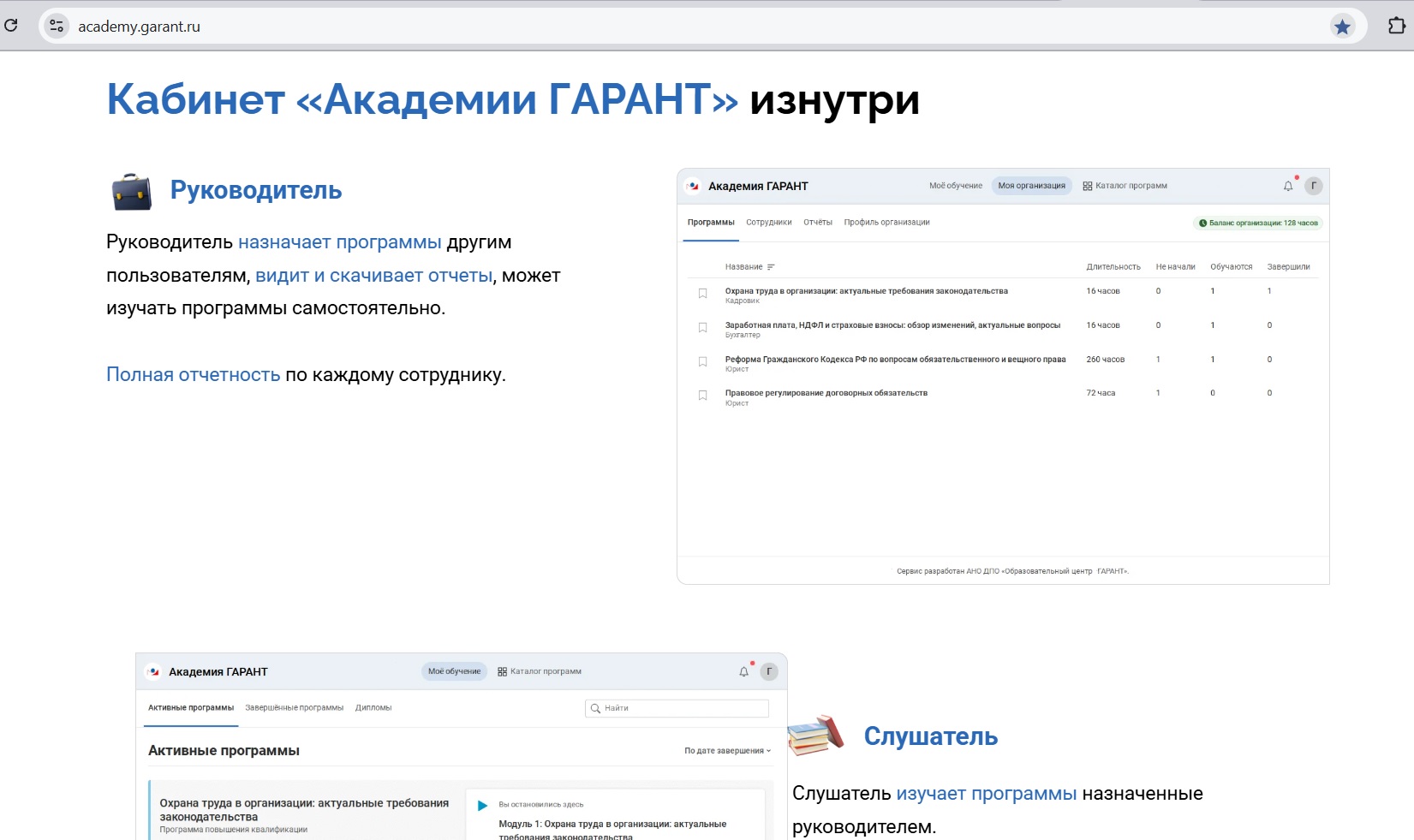

Статья Керженцева была напечатана 17 декабря 1938 года. Собрание коллектива продолжалось три дня — 22, 23 и 25 декабря. Об этом сообщает программка спектакля «Мейерхольд. Чужой театр». В зале Новой сцены первый зрительский ряд остается пустым до самого начала действия, на «неглубокой и неширокой сцене» (именно такая, по словам рецензентов, была в ГосТИМе в 30-е) стоит стол с графином и двумя стаканами. Собираются актеры постепенно, заполняя первый ряд: возрастные и совсем юные артисты приходят заранее, а молодая экзальтированная дама — героиня Анастасии Пантелеевой — вбегает с извинениями в последний момент. И сразу же за ней, но без всяких извинений входит темнокожий актер ТИМа американского происхождения Вейланд Родд — Анри Мишель Нбазу Нана. Теперь, когда первый ряд заполнен героями спектакля, сидящими спинами к залу, зрители вынуждены примерить на себя роль соучастников.

В начале действия секретарь собрания, молодой фактурный артист Виктор Громов (его играет Александр Вострухин) по просьбе избранного большинством голосов из пяти кандидатур председателя собрания артиста-корифея Михаила Мухина (Валерий Степанов) зачитывает, с сокращениями, но громко и отчетливо, как отличник на уроке, текст статьи, спроецированной на задник: про то, что свой путь в советском искусстве Мейерхольд начал с «грузом прошлого», что во дни 20-летия революции, когда советские театры «показали десятки новых произведений, отразивших величайшие проблемы строительства социализма, борьбу с врагами народа — Театр им. Мейерхольда оказался полным политическим банкротом».

Также подчеркивается, что театр собственного имени режиссер начал строить в 1920–1921 годах с возвеличения «предателя-меньшевика и будущего подлейшего агента фашизма» Троцкого. Всякому сегодняшнему школьнику понятно, что Троцкий в 1920 году — это ближайший соратник Ленина и один из создателей Красной Армии. А уж тем более это было очевидно артистам Театра имени Мейерхольда в 1937 году, но они внимательно слушают этот пропагандистский бред — и те, кто совсем недавно пришел в театр, и те, кто, как свидетельствуют титры на боковых панелях, провели рядом с Мейерхольдом большую часть своей жизни в искусстве, были участниками «Леса», «Ревизора» и других постановок, которые теперь входят во все учебники по истории театра, а тогда обсуждались в прессе и на каждом углу (советская жизнь от собрания к митингу, от митинга к диспуту тому способствовала).

Тут важно сказать, что спектакль Фокина — это не документальный театр, предполагающий так называемую «ноль-позицию» артиста. Около 20 актеров здесь создают полноценные роли, объемные и подробные. Это тот случай, когда спустя чуть меньше века событие, казавшееся ничтожным, формальным, обретает значение ключевого. Безусловно, победить уже раздухарившуюся кровожадную систему пара сотен людей (согласно протоколу, на собрании присутствовало 188 человек) не смогли бы, но есть то, что у них могло бы получиться без особых усилий: не присоединяться к травле. Спектакль Валерия Фокина, создавая портрет большого мастера во время катастрофы, отводя ему роль трагического героя, исследует и хор, разъяв его на отдельные голоса, вглядываясь в каждого.

Мейерхольд появляется не вместе со всеми, а только после предложения председателя дать ему слово. Он возникает разжалованным королем, но Владимир Кошевой, во второй раз приглашенный Фокиным к сотрудничеству (в «Рождении Сталина» он играл Сталина в молодости), несет копну седых всклокоченных волос как корону, а неприметное пальто — как мантию. И ослепительная жгучая брюнетка, какой выглядит Зинаида Райх Олеси Соколовой, тоже не перестает королевствовать, смотреть с вызовом, словно провоцируя то, что неминуемо случится.

Самые обычные, повседневные действия — как снятие верхней одежды в помещении — у этих людей превращаются в какой-то мрачно-торжественный обряд. Видимо, оттого, что для них всё предрешено — без вариантов. А выбор есть только у тех, кто замер в ожидании услышать покаяние человека, только что пользовавшегося неограниченной властью над всеми присутствовавшими: как-то умудряются артисты спинами сыграть это плебейское предвкушение унижения начальника.

Но уже через несколько секунд понятно, что никакого покаяния Всеволод Эмильевич себе не срежиссировал, а вместо этого решил напоследок дать артистам режиссерское задание. Он начинает с главного, с предостережения «от политической и иной обывательщины», и предлагает новую программу, в основе которой — отказ от труднодоступной изощренности, новая простота вместо интеллигентского снобизма. И тут же кидает второй манок — предлагает взяться за эту программу вместе. Яростно и закономерно упрекаемый новой властью в защите индивидуализма, Мейерхольд-Кошевой даже не проговаривает, а пропевает, как только что сочиненную новую кантату, для надежности подглядывая в карточки-шпаргалки, свои озарения.

И вроде бы это так естественно: в определенные моменты истории люди искусства должны быть не «я», а «мы». Но в ответ раздается сначала осуждающий ропот-какофония, которую Райх прерывает громкими хлопками, а затем — череда сольных «партий», где в подтексте — только мелочное сведение счетов. И тут, как ни странно, старожилы проявляются куда неприглядней молодых.

Работавший с Мейерхольдом с 1921 года Алексей Темерин (Александр Лушин) поднимается одним из первых, чтобы, упрекнув Мастера в «жестоком преследовании» тех, кто его критикует, выбросить главный козырь — проговорить со смаком, шагнув прямо к Мейерхольду, сидящему в том же первом ряду, с краю: «Вы не любите людей». Дитя революции, юная Евгения Багорская (Анна Пожидаева) мечтает, оказывается, поскорей пробиться к управлению государством (в Верховный Совет), но для этого нужно учиться, а Мейерхольд «не помогает молодому актеру обретать навыки». Еще один ровесник Октября Сергей Майоров (Владимир Маликов) безоглядно верит, что глава ТИМа тормозит приход молодых к соцреализму и актер у него — только средство для выполнения технических задач.

Ну а опытные мейерхольдовцы и вовсе разыгрывают целые мини-представления. Николай Мологин у Степана Балакшина получился эффективным манипулятором, который с видимым простодушием «побродив» окольными тропами, выстрелил, наконец, не в бровь, а в глаз: не хотим, мол, мы быть антинародным театром имени дамы с камелиями, а хотим быть авангардным и революционным. Тут Зинаида Николаевна должна была бы вздрогнуть, но она осталась абсолютно невозмутимой. И совсем уж колоссальный образ на грани фола «вылепила» Светлана Смирнова: её Наталья Серебрянникова, жена Темерина, — из тех, что будто бы мимо шли, но всегда знают точный момент, когда надо встать и, начав с напускной застенчивости, вырулить на беспроигрышный аргумент — «хорошие актеры и без режиссера справятся» — и сесть с убийственной улыбкой практически под овации.

И как будто бы недовольство артистов местами справедливо, и гениальность не избавляет от необходимости соблюдать этику, но специфическая советская риторика, слепленная из реваншизма и спекуляции на идеологии, а также дата на календаре — 22.12.1937 — вызывают печальную историческую ассоциацию: один из указов Павла I предписывал слово «гражданин» запретить к употреблению, заменив его на «обыватель». Но могло же прийти в голову этим homo soveticus то, о чем немедленно по выходе статьи подумал Александр Гладков, написавший в дневнике: «Конечно, судьба театра уже решена. Но это еще полбеды. Хуже всего, что инкриминируемые В. Э. действия («троцкистская контрабанда», «вражеская вылазка», «антисоветское выступление» и др.) в нынешнем, 1937-м году вполне достаточны для расправы с ним лично».

Примерно в это же время Евгений Шварц пишет о черных воронках, шныряющих по Ленинграду, и называет их «чумными повозками», а также замечает, что он и его знакомые стараются ложиться спать попозже, потому что особым унижением мыслится одеваться при них, если придут забирать. Примерно такую острую до отчаяния тревогу, но невербализированную, безотчетную, почти как звериное чувство опасности, ощущает актриса Гоарина Гоарик: это спонтанное существование на грани нервного срыва очень точно играет Анастасия Пантелеева. А единственным осмысленным голосом в защиту Мастера звучит речь театрального столяра Н. Канышкина (Дмитрий Белов), который сбивчиво по форме, но убежденно, взахлеб уверяет, что просто необходимо дать Мейерхольду реализовать свои идеи в новом здании ГосТИМа. Потому что его ошибки — «это не преступление, а ошибки изобретателя». Если преследовать новаторов, уверяет Канышкин, имя которого история не сохранила, наука, как и искусство, останутся на «точке замерзания».

И тут случается чудо: хула сменяется овациями и славословием Маэстро. «Мей-ер-хольд!» — скандируют артисты. А может быть, это только галлюцинации Всеволода Эмильевича в ряду иных полетов наяву, которые устраивает напоследок Валерий Фокин своему все же слегка идеализированному герою?

На протяжении часа — сорока минут действия для Мастера трижды срабатывает набоковская формула «память и воображение упраздняют время». Сначала мы все попадаем в 1926 год на репетиции гениальной трагической буффонады под названием «Ревизор» (в статье «Чужой театр» порицаемой за «дух мистических книг белоэмигранта Мережковского»), где чиновничий страх и режиссерская фантазия создают ревизора-гиганта (в шинели, треуголке и на ходулях) и воспламеняют письма (трюк с незаметно поднесенной к листу бумаги свечой). Потом мы отправляемся в 1934-й — на репетицию «Дамы с камелиями», обвиненной в эстетстве и формализме, не досмотренной Сталиным, но прошедшей на зрителе 725 раз (в том числе и в последний день существования ГосТИМа, 8 января 1938 года, когда партийная организация театра не разрешила Мейерхольду выходить на поклоны), — тут становится понятно, чем он не угодил чете Темериных, хотя каждое из документальных замечаний актерам до сих пор цитируют на репетициях: «Руки могут больше, чем слова. Это прием китайского театра». Или: «Не вставайте на одно колено, так делают все. Встаньте на оба!» Всё это искусно и с любовью к юбиляру собранные театральные пазлы. Владимир Кошевой — Мейерхольд в этих эпизодах парит над подмостками, заряжая сцену и зал.

Наконец, перед самым финалом, пространство раздвигается до предела, и на фоне проекций парада физкультурников на стенах на лестнице (обязательном элементе конструктивистской сценографии — одного из театральных открытий режиссера) появляется Мейерхольд 1920-го, начальник ТЕО Наркомпроса, в кожанке и с мегафоном, и провозглашает «Театральный Октябрь» — программу тотального революционного театра, не ограниченного ничем (в том числе и театральной коробкой), кроме идеологии. Это, конечно, самая спорная страница биографии Мейерхольда, и не только его, но нет такого честного художника, который бы в итоге за эту свою искреннюю веру не поплатился. А когда смотришь на этот 1920-й как на предсмертное видение, оптика меняется.

Окончательный приговор Мейерхольду — потеря партийности и бдительности — произносит секретарь парторганизации ГосТИМа Петр Кудлай, которого Дмитрий Гирев играет практически человеком в штатском. Вместо последней речи героя с известной фразой «Я оказался в состоянии величайшего одиночества» Фокин запускает слайд-шоу из мейерхольдовских портретов — от юношеских до известных «в фас и в профиль» в бутырской тюрьме — на черной стене, сомкнувшейся перед зрителями. А когда стена снова раздвигается, Зинаида Раих поднимается на сцену, накидывает пальто на плечи мужа, и они снова медленно идут, но на сей раз — как люди, заслужившие покой, к раздвинувшейся вдали стене, за которой — ночь, улица, фонарь.

А все оставшиеся стоят у задника, спиной к зрителям: люди, утратившие лица, люди, ставшие толпой. И судя по датам их жизни и смерти, обозначавшимся по ходу действия на информационных панелях, жить им без Мейерхольда еще лет по 20–30. В этом смысле автору статьи «Чужой театр» Платону Керженцеву повезло больше. Статья не помогла ему остаться на посту председателя Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР, он был уволен спустя всего лишь 11 дней после закрытия ГосТИМа, а еще через полтора года, летом 1940 года, умер от остановки сердца.

Но есть и позитивные факты. Среди выступавших на том собрании людей не оказалось актеров-мейерхольдовцев Михаила Царева, Евгения Самойлова, Василия Зайчикова, Николая Боголюбова, Даниила Сагала. Их (и не только) усилиями ГосТИМ в первой половине 60-х годов был полностью реабилитирован, а приказ о его закрытии осужден «как лживый и клеветнический от начала и до конца». Это внушает надежду.

Жанна Зарецкая, специально для «Фонтанки.ру»

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».