Накануне своего 80-летия Лев Додин выпустил «Палату №6», в которой отказался от всех возможных театральных приспособлений для привлечения публики. Большую часть сценического времени двое мужчин старше среднего возраста исключительно философствуют, а смотрится спектакль как рэп-баттл и идет под перманентный понимающий смех зала.

«Пишу повесть. В ней много рассуждений и отсутствует элемент любви. Есть фабула, завязка и развязка. Направление либеральное. Размер — 2 печатных листа. Но надо было бы с Вами посоветоваться, а то я боюсь нагородить чепухи и скуки», — такое авторское определение «Палаты №6» появилось в письме Чехова другу, издателю и кредитору Александру Суворину. Страх написать скучное произведение и невозможность его не написать или написать иначе — два переживания Чехова, в которых он многократно признавался. В итоге именно этот текст стал одним из самых популярных произведений классика, хотя в нем нет ни единой романтической ноты, ни одной искры надежды: только отчаяние и беспросветность, каким невозможно было не проявиться после путешествия доктора-писателя на Сахалин через всю страну и пребывания в аду, как он нарёк этот остров каторжников. Собственно, про Сахалин Чехов написал немного, но про свое творчество после поездки сказал: «А ведь кажется — всё просахалинено». Недлинная повесть о палате душевно больных появилась почти сразу по приезде с Сахалина, так что уровень её «просахалиненности» в чеховиане — из самых высоких. Видимо, поэтому именно это название перекочевало в народную мифологию, и теперь даже те, кто плохо учился в школе, любое частное проявление безумия спешат окрестить «палатой номер 6».

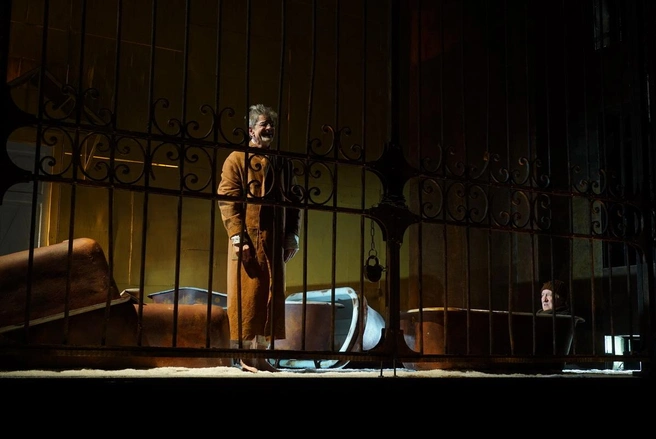

Лев Додин с Чеховым ведет давний диалог. В разные годы он поставил все его четыре знаменитые на весь мир пьесы — причем две из них, «Вишневый сад» и «Чайку», даже дважды. А кроме того, на сцене МДТ долгие годы шла с аншлагами чеховская «Пьеса без названия». Сразу скажу, что за «Палату №6» Додин взялся вовсе не для того, чтобы повторить за Лесковым и многими мыслящими людьми: «Палата его — это Русь!» Додин не любитель клеить ярлыки. Но он — мастер вытаскивать на поверхность подспудные сюжеты, связанные с неординарными проявлениями человека, с его уникальностью и сложностью. Да и в зрителе он привык видеть не потребителя, а собеседника и единомышленника. И не случайно перед каждым спектаклем в микрофон, наряду с просьбой выключить телефоны, звучит еще и пожелание «содержательного вечера» — содержательного, а не просто хорошего, и это принципиально. В этом смысле тот или иной вариант зрительского дискомфорта вполне может работать на художественный результат. Вот как в случае с «Палатой №6», где постоянный соавтор Додина на протяжении лет уже десяти, художник Александр Боровский, перекрывает вид на сцену решеткой в стиле ампир во всё зеркало сцены.

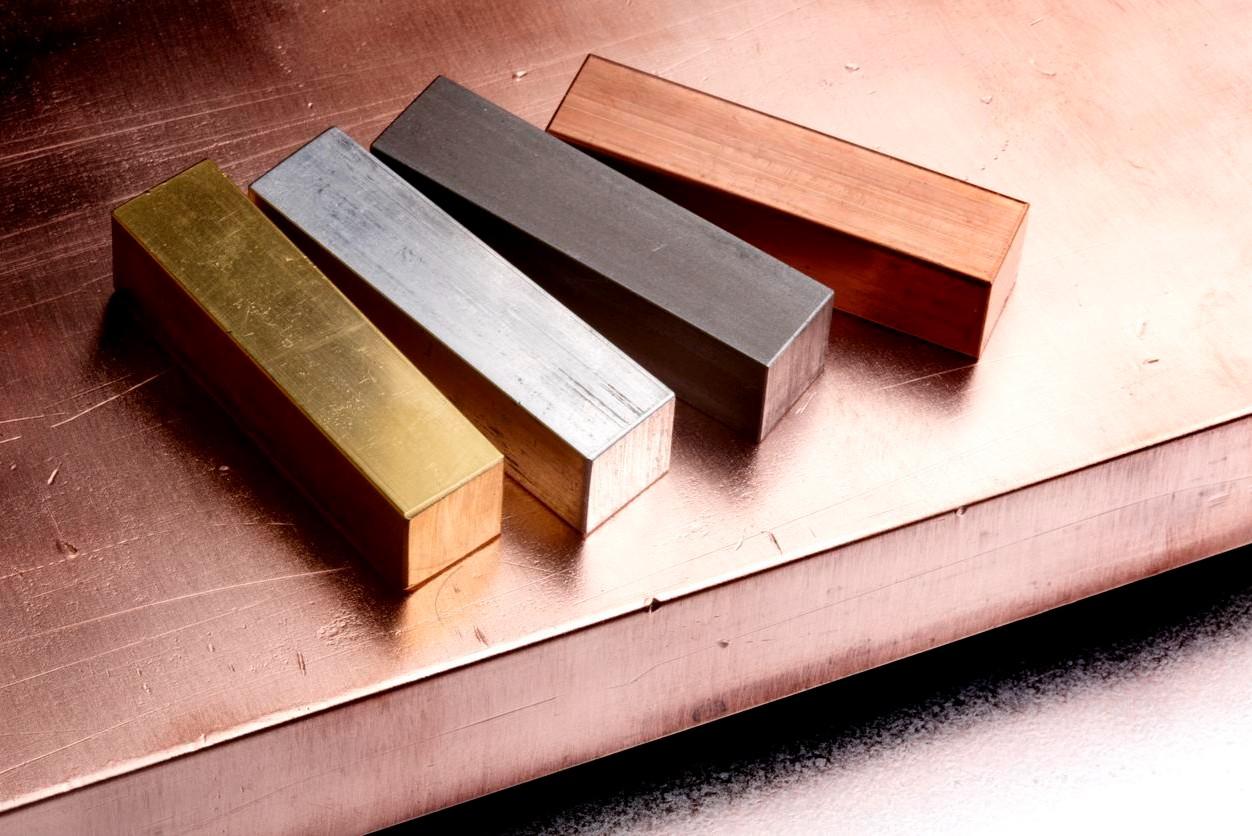

Если кто-то надеется, что ворота вот-вот распахнутся, то зря. Наоборот, единственный герой, который появится в спектакле по эту сторону решетки, то есть прямо в зрительном зале, — доктор Рагин в исполнении Сергея Курышева, — в процессе действия переберется внутрь палаты, да там, как известно, и останется. Всё, что виднеется сквозь решетку, имеет два цвета: желтый — им выкрашена задняя дощатая стена флигеля, в котором и располагалось помещение для душевно больных, и ржавый — проржавело давно и основательно всё, что есть вокруг металлического: это правая стена — видимо, часть большого строения, основного здания городской больницы, и это ванны, разбросанные по полу, — их тут по числу больных (у Чехова персонал больницы хранил в ваннах картошку, а у Додина уже и больные в них спят, потому что кровати, видимо, давно расшатались и развалились, а ванны все же чугунные).

Художник по свету Дамир Исмагилов освещает подмостки так, что можно с точностью сказать, какое сейчас время суток. Жидкий утренний свет, привычные движения угрюмого сторожа Никиты с грубо сработанной, несокрушимой фигурой (Павел Грязнов), по-хозяйски оглядывающего свои владения, и монотонное трехдольное гудение шарманки как-то сразу позволяют определить, что за воротами начинается один из бесконечной череды похожих, как близнецы, дней. И каждый из больных, точно по щелчку, в свой черед заводит свою «шарманку».

Тут автор инсценировки Додин внес свои изменения. Немой — у Чехова безответный и бесформенный увалень — превратился в круглолицего юношу в детской вязаной шапочке, вечного детсадовца, но тоже безответного (Никита Тимербаев). Мещанин, у которого нет иных мыслей, кроме стремления получить все возможные государственные ордена, остался на месте — Владимир Захарьев, дождавшийся наконец роли, играет его почти бесплотным созданием, но о пропитании ему думать недосуг, только о наградах. Старый еврей Моисейка Михаила Самочко, в отличие от литературного двойника, не выходит в город, а только стоит у запертых ворот и бормочет что-то на идише так отчаянно, точно посылает сигналы SOS дремлющему человечеству, и звучащий в спектакле по воле режиссера язык этого многострадального народа кажется важной и уместной нотой.

И еще один фокус ловко провернул Додин: почтмейстера, изображающего в чеховском тексте друга доктора Рагина, а в итоге обокравшего его на целых 500 рублей (что по нынешним временам составило бы сумму около полумиллиона) и спровадившего его в психушку, человека несносно пошлого, у которого для посетителей почтового отделения был лишь один на все случае окрик: «Замолчать!» — Додин тоже определил в палату №6. Этот персонаж Сергея Козырева носит шинель, называется в программке офицером и поминутно выкрикивает здесь свое «замолчать!» или просто «молчать!», никому особо этим не докучая.

Добавьте сюда трех врачей — Олега Рязанцева, Стаса Никольского и Никиту Сидорова, — которые появляются строем единожды, чтобы лишить всех прав, а заодно и свободы, доктора Рагина, и вы получите репрезентативную выборку исполнительного большинства.

Но изначально в строе зависших у решетки больных выделяется один — персонаж Игоря Черневича, которому актер подарил свои фирменные пронзительный взгляд и убийственную иронию в интонациях. Текст, который он произносит в первые мгновения, на самом деле — авторский текст Чехова, в начале рассказа презентующего героя по фамилии Громов, но переведенный в прямую речь. Это те самые «просахалиненные» диагнозы обществу, которые у любого думающего современного человека вызывают поток глубоко личных примеров, ассоциаций, подтверждений. А его рассказ о собственном диагнозе — параноидальном страхе, что его «могут заковать в кандалы и увести в тюрьму», — воспринимается как практически прямая (и горькая по причине острой актуальности) цитата из «Непричесанных мыслей» Станислава Ежи Леца: «У него была мания преследования, ему все время казалось, что за ним кто-то ходит, а это был всего лишь сотрудник следственных органов».

Этот человек менее всего похож на сумасшедшего — он типичный чеховский герой-одиночка, думающий, не утруждающий себя ложью и лицемерием, из тех, кого обыватели, не зная, как его определить, называют «странным человеком». Он — тот же «доктор Астров», которого Черневич теперь играет в додинском «Дяде Ване», но чья психика, прежде всего в силу детских травм из-за жестокости отца и от последующих ударов судьбы, не выдержала, дала трещину, но не отменила способности самосознания, которая, по мнению Канта (единственная сентенция, которую Додин добавляет в текст Чехова извне), отличает человека от всех иных существ.

Канта цитирует не Громов, а доктор Рагин — Курышев, появляясь из зала и тут же заявляя Громову в ответ на его грубости: «В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность. Кого посадили, тот и сидит», вызывая дружный смех среди условно-здорового зала. Это и есть, по Додину, главное и, что важно, экстраординарное событие в спектакле — встреча двух мыслящих людей, их интеллектуальная и энергетическая сцепка. Тут другие обитатели пространства за решеткой отходят в буквальном смысле на второй план, к задней стене, а заевшая, как кажется — на одной музыкальной фразе, шарманка вовсе умолкает. Разговор Рагина и Громова — единственное действие, которое осуществляется на сцене.

Но уровень и темы этой беседы вкупе с эмоциональной включенностью в неё не только персонажей, но и артистов на личностном уровне (что для театра Додина типично), превращают ее не по ритму, а по сути, напряженности и актуальности в натуральный рэп-баттл. При этом Курышев до портретности напоминает Чехова: высокая худая фигура, которая от длиннополого пальто кажется еще выше, бородка, пенсне, — так что эффект присутствия автора публике тоже обеспечен.

На память не приходит, чтобы текст Чехова еще когда-либо ощущался таким упругим, выстреливал афоризмами с такой сногсшибательной меткостью. «При формальном отношении к личности для того, чтобы невинного человека осудить и лишить прав, судье нужно только время на соблюдение формальностей, за которые ему платят деньги». «Не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость?» «Принято в отчетном году 12 000 приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто 12 000 человек». «Когда общество ограждает себя от психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо».

Десятки ёмких формулировок отзываются в зале легким освободительным смехом, но не менее интересно наблюдать за тем, что происходит между двумя мыслящими людьми, как возникает между ними энергия взаимного интереса, которая на физическом уровне соединяет чаще всего разнополых субъектов, но в случае интеллектуальных партнеров пол не важен. Обсуждение системного социального зла — всеобщей тупости, глупости, воровства, пошлости — почти сразу перерастает в спор о том, как следует относиться к страданию, возникающему от этого зла. И вот герои уже сидят в одной ванне, но на разных ее концах, потом перемещаются на один. Хотя тезис Громова–Черневича о том, что «учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни, а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь», кажется более чем убедительным, но и тезис Марка Аврелия, приведенный Рагиным–Курышевым — о том, что «боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет», — подтвержден многими из гулаговских сидельцев, выживших и сохранившихся в нечеловеческих условиях.

Если доктор Чехов, раздосадованный собственным бессилием перед безнадежно больным обществом, писал Рагина в значительной степени как пародию на самого себя, то Сергей Курышев вместе с режиссером не просто эту пародийность снимают, но и превращают доктора в мученика, чьи страдания искупают его прегрешения. А как только герой встает на путь страдания, непременно должна появиться женщина, которая помолится за несчастного, не верующего в бессмертие души. И надо видеть, как великолепная Татьяна Рассказова — Дарьюшка (тут она не прислуга Рагина, а нечто вроде нянечки, приносящей воду и прибирающей в палате) играет безотчетную тревогу, когда Рагин отказывается от пива ради беседы с «интересным человеком», которого он встретил, как она произносит своим магическим грудным голосом: «Интересный человек из палаты номер шесть? Царица небесная, матушка, спаси, Господи помилуй!» Никакие решетки не помешают разглядеть, что странный доктор для нее — первый после бога. Эта женская чистая простодушная нота, конечно, не способна вернуть осиротевшему миру бога, но она точно возвращает веру, что «любовь никогда не перестает».

И тем не менее ответ на вопрос: во что же верить в стране, где за сто с лишим лет изменилось только то, что сторожу Никите не надо больше ежедневно колотить несчастных, лишенных всех прав людей, потому что они запуганы настолько, что рабство оказалось сильнее безумия, — существует. Ради него Додин и взялся за этот текст — чтобы убедить нас в силе мысли, притягивающей друг к другу людей, способных сознавать, обобщать, анализировать происходящее, которая одна только и может победить вековечный рабский страх. И доказательство тому получаешь тут же, прямо на спектакле, ощущая, как опыт, закодированный в слове более века назад мыслителем-писателем, раскодируется и обретает сегодняшнюю остроту в театральном тексте мыслителя-режиссера, работающего с командой актеров-единомышленников.

И та электрическая дуга, которая соединяет в продолжении спектакля зал и сцену, имеет прямое отношение к «экстатическому стоянию в истине», как еще один философ, Мартин Хайдеггер, определил подлинное бытие человека. Во всяком случае, ни одно сентиментальное переживание не сравнится с этим опытом сомыслия, в котором твой мозг не нивелируется, как это бывает под воздействием пропаганды, а подключается к действию на правах отдельного голоса «в обмене гордых, свободных идей». Процесс этот, несомненно, представляет угрозу массовому «безумию, бездарности, тупости». И поэтому Никита, большую часть спектакля храпящий в углу, просыпается, и его огромный кулак несколько раз поднимается и опускается над ванной, в которой теперь уже лежит разжалованный доктор Рагин.

Но убийство мыслителя, как свидетельствует история, не отменяет работу мозга у тех, кто в принципе способен мыслить, а стимулирует её. И когда Громов–Черневич, закрыв глаза Рагину–Курышеву, пристально смотрит на зрителей через решетку, пока не потухнет последний луч сумеречного света, ему уже не требуется вербовать в зале союзников, как не требуется их вербовать Малому драматическому театру Льва Додина: билетов на «Палату №6» до конца сезона остались крохи.

Жанна Зарецкая, специально для «Фонтанки.ру»

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».