В канун защиты дипломов сразу несколько вузов внезапно заговорили о нейросетях и — внимание — дали студентам зеленый свет. Теперь выпускникам отдельных университетов официально можно писать ВКР через тот же ChatGPT. «Фонтанка» пообщалась с петербургскими университетами и узнала, в каких вузах за ловкость рук и незаурядность интеллекта (искусственного) похвалят, а в каких — отчислят.

С чего все начиналось

То, что студенты охотно подхватили тренд на нейросети и быстро научились ими пользоваться, в целом очевидно. В профильных министерствах об ИИ заговорили полтора года назад — после чистосердечного признания студента РГГУ Александра Жадана в социальных сетях. Он успешно защитил диплом, написанный в ChatGPT за 23 часа.

Справедливости ради — получилось не с первого раза, нейросеть пришлось обучать. Тем не менее 60 страниц текста вузовская система «Антиплагиат» оценила как на 82% оригинальные. Тогда пользователи попросили лишить Жадана диплома. РГГУ выпускника миловал, но предложил заблокировать использование чат-бота для студентов на будущее.

Тогда министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что нужно не наказывать студента, а думать об изменении подхода. Мол, Жадан проверил систему на прочность, так что надо перестраиваться и искать новые методы оценки знаний. Вслед за заявлением Фалькова университеты начали эти методы искать.

А где уже можно?

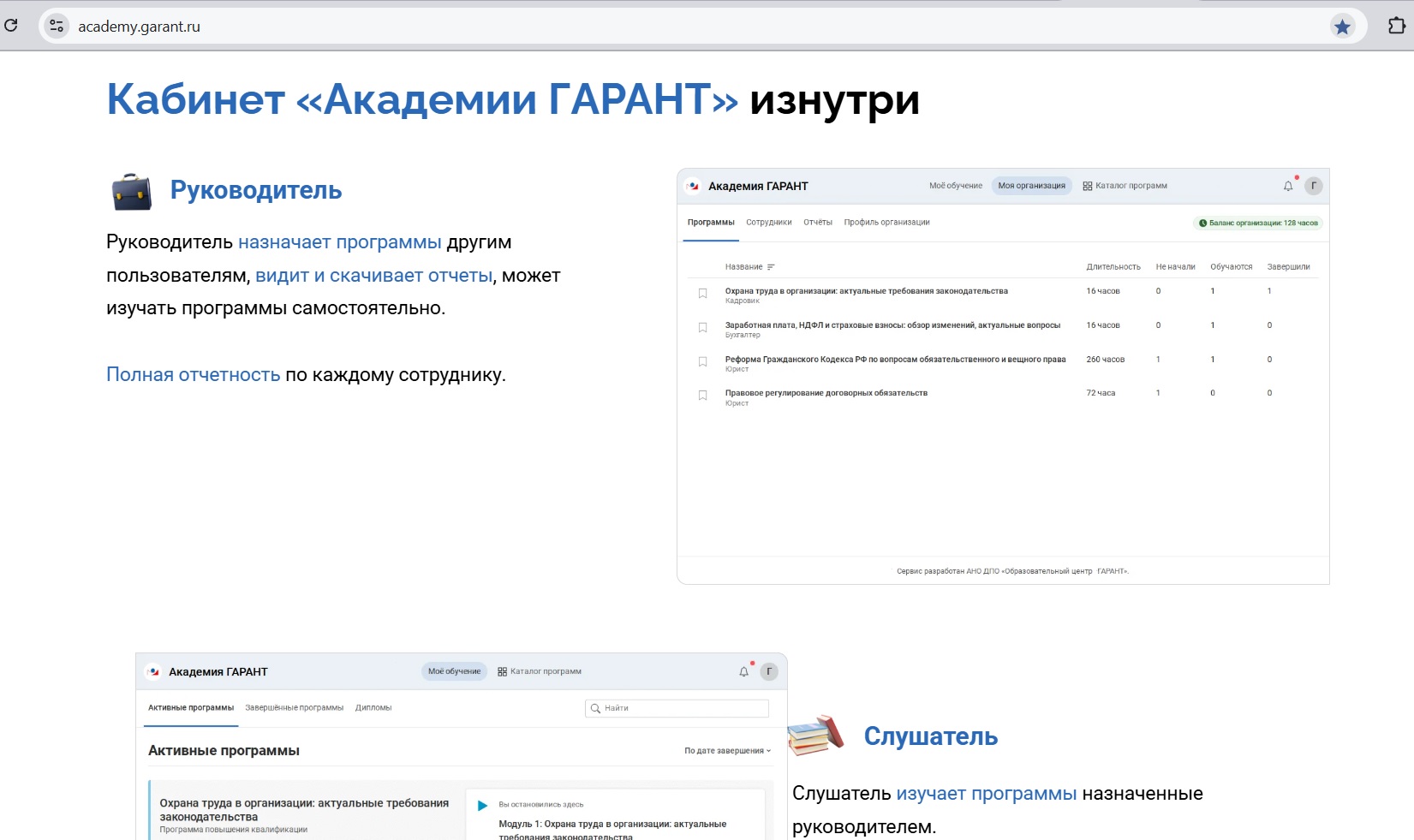

В числе первых университетов, официально утвердивших норматив использования нейросетей, — Северный (Арктический) федеральный университет в Архангельске. Согласно приказу, с помощью ИИ можно написать 40% диплома, а если студент превысит и этот порог, то далеко не факт, что его отчислят. В вузе пояснили, что автора ВКР все равно допустят до сдачи, но комиссия во время защиты будет пытать выпускника с бОльшим пристрастием, чем обычно.

В московском педуниверситете ИИ разрешили использовать как инструмент для анализа контекста, подбора идей и материала. Согласно «Положению о проведении итоговой аттестации», информацию, которая выдала нейросеть, нужно подтвердить и дополнить источниками более надежными, а также проставить ссылки с указанием модели и версии нейросети.

В ВШЭ пошли еще дальше — вуз устроил конкурс на использование ИИ при подготовке диплома. Победителям — стипендии в магистратуре и аспирантуре, в том числе в петербургском кампусе. Такие прогрессивные меры в «Вышке» объясняют тем, что студенты и без того активно используют ИИ: почти 43% — в работе, 56% — для докладов, 33% — для рефератов, 29% — для эссе.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе питерской «Вышки», если студент напишет ВКР через чат GPT и на этом его поймают преподаватели, то работу могут не засчитать. Но если он честно расскажет, как и для каких целей использовался ИИ, то его работу не только зачтут, но еще и поощрят. Примерно такой же подход в ТюмГУ: если обучающийся заявил об использовании нейросетей и подробно объяснил, как и для каких целей, плюс подтвердил источниками, то флаг ему в руки.

От поощрений до отчислений

В других петербургских университетах к ИИ относятся очень по-разному. В старейшем СПбГУ соответствующих регламентов пока нет, но вуз собирал комиссию философов: порассуждать, а этично ли использовать нейросети в научных исследованиях вообще. Тогда сошлись на следующем: делегировал — признавайся и расписывай, что за тебя сделали роботы. Если четко показано, где вклад ученого, а где работа нейросетей, то вопросов к нему нет. По крайней мере, этических.

В ВОЕНМЕХе отношение к ИИ консервативное и бескомпромиссное. «ВКР — это работа, которую обучающийся выполняет самостоятельно под руководством преподавателя для подтверждения своих знаний. Поэтому регламентировать допустимую степень использования искусственного интеллекта мы не планируем», — заявил «Фонтанке» проректор университета Александр Шашурин.

Пока в вузе находчивых пользователей ChatGPT не ловили, но если прецедент случится — отправят корректировать в соответствии с требованиями. С поправкой, что в некоторых случаях использование ИИ — это и есть подтверждение полученных компетенций. Например, если студенты таким образом генерируют картинки.

В Технологическом институте подход к использованию нейросетей более гуманный: это же технология, которая развивается и будет развиваться, так что запретами тут ничего не добьешься. «Главное, чтобы студент понимал, что он с помощью этого механизма получил такой результат и для чего он его применил. Это вопрос осмысления», — считает ректор университета Андрей Шевчик.

В институте полагаются на компетентную комиссию: диплом все равно нужно представлять, так что угроза защит без знаний и усилий пока не стоит. Более того, вопрос нейросетей острый, скорее, для гуманитарных специальностей. На технических направлениях ВКР чаще всего включает в себя эксперимент или готовый продукт, с чем тот же ChatGPT не справится.

В ИТМО к использованию ИИ относятся скорее положительно, чем отрицательно. Кроме того, в университете уверены: если выпускник протащил написанный в чат-боте код до защиты и смог его презентовать, то он имеет право обладать степенью бакалавра.

«Мы же застали эпоху, когда появились "автокады" и "компасы". Наверняка тогда кто-то был против и говорил, что это мешает абстрактному мышлению. Но ничего, сейчас во всех компаниях так и работают. Без листка, карандашей и линеек линия из точки А в точку Б двумя кликами. И человек понимает, как это работает, но экономит свое время», — подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии ИТМО Алексей Итин.

Тем более вычислить, что сам текст был написан через нейросеть, не так-то сложно. В ВОЕНМЕХе с такими халтурщиками борются благодаря внимательным научрукам, в Технологическом институте — разрабатывают систему антиплагиата, которая будет фиксировать процент текста, написанного с использованием ИИ. В ИТМО подчеркнули, что руку того же ChatGPT легко определить. Почерк узнаваемый: много воды, повтор одной и той же мысли несколько раз и слабая лексика.

Более того, использование ИИ не освобождает автора ни от работы, ни от ответственности. «С коллегами шутили: если раньше ты абстрактно три часа писал код, то теперь ты за пять минут можешь его сгенерировать и еще два с половиной часа проверяешь, что он работает», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ИТМО Алексей Итин.

В университетах сомневаются, что активное внедрение ИИ в систему аттестации серьезно скажется на повышении требований к ВКР и сложности самих работ. Однако, по мнению Алексея Итина, есть вероятность, что рано или поздно мы придем к дипломам в формате стартапа: конкретная задача — конкретный продукт.

«Через какое-то время мы отойдем от необходимости писать вот эти талмуды, где много-много текста», — подчеркнул он.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»