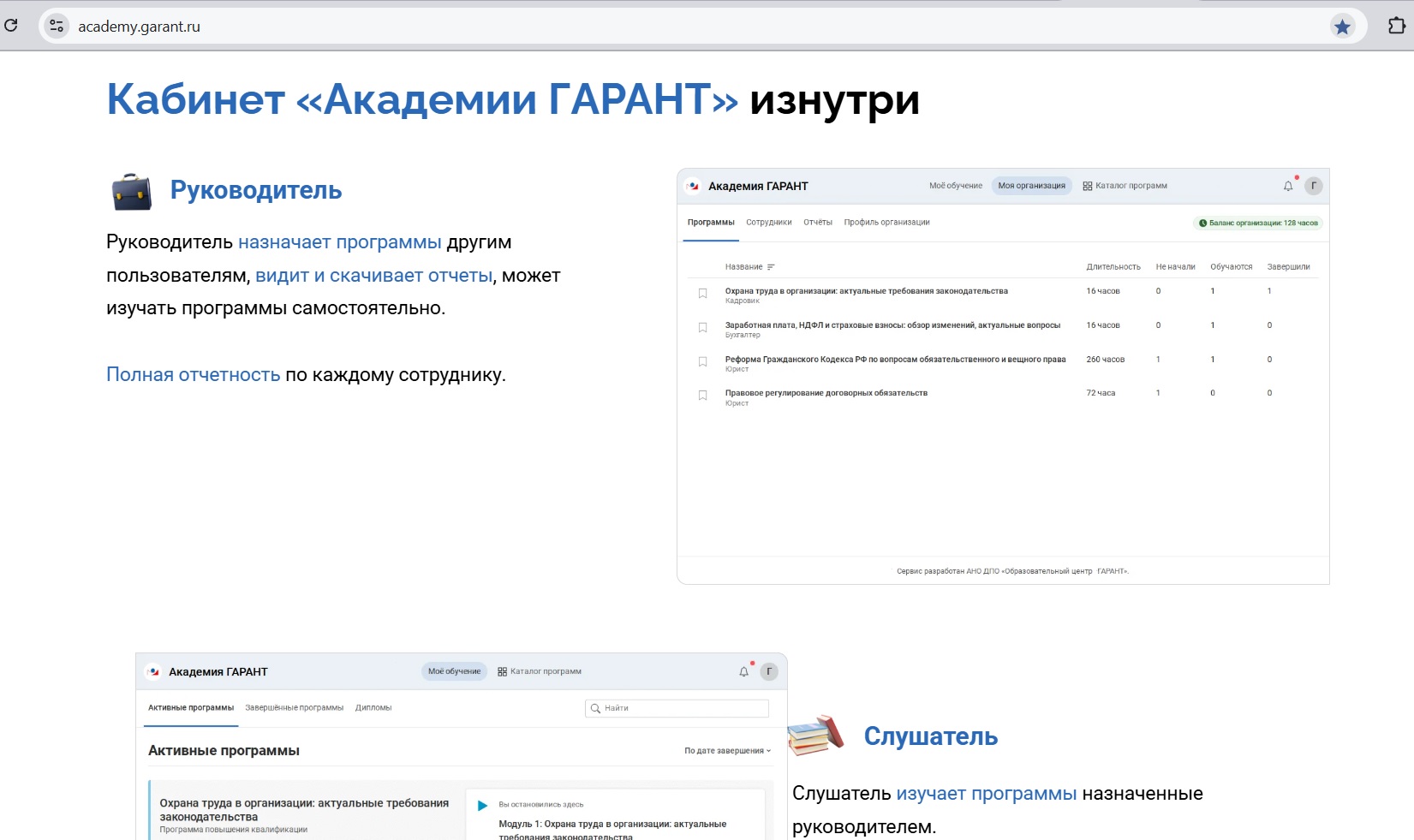

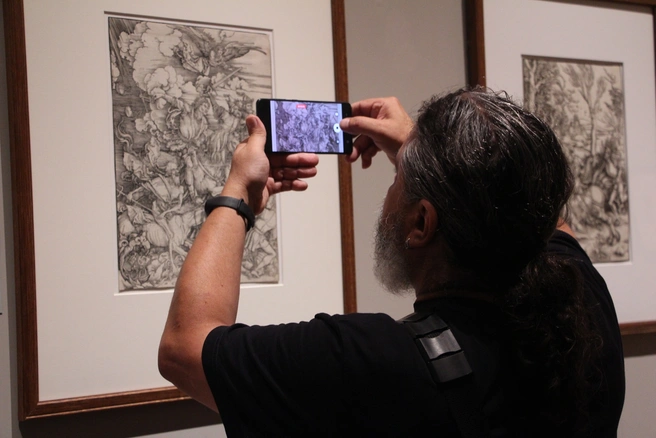

Эрмитаж открыл на третьем этаже Зимнего дворца новую выставку в Галерее графики — «Эпоха Дюрера. Рисунки и гравюры немецкой школы XV—XVI веков». Несмотря на то, что с творчеством самого Дюрера музей посетителей уже недавно знакомил, выставка — заметное событие: последний раз немецкую гравюру XV—XVI веков музей показывал аж в 1969 году, а немецким рисункам выставок не посвящал вовсе.

Всего в залах 324–328 представлено 150 работ, рисунков из них — треть. Чтобы не путаться: рисунки — это графика оригинальная (каждый лист уникален), гравюры — тиражная.

Вообще рисунков в свое время художники создавали много — как вспомогательный материал при изготовлении картины, скульптуры, любого произведения декоративно-прикладного искусства. Ну и просто сами по себе. Но вот только собирать их, коллекционировать начали лишь в XVIII веке. Потому редкие дошедшие до нас рисунки XV-XVI веков — крупицы былого разнообразия.

Даже прозорливая Екатерина II покупала в Европе, в первую очередь, живопись, а графику специально не собирала. Но тем не менее именно в XVIII-XIX веках вместе с живописью в музей попали и графические коллекции, включая нынешние основные шедевры. Второе пополнение обеспечили революционные годы — когда в музей поступили национализированные собрания из дворцов, а в 1924-м — и собрание рисунков Академии художеств (в нем среди прочего был и Дюрер). Ну и наконец, после Великой Отечественной, в Эрмитаж поступили трофейные рисунки из бременского Кунстхалле. В том числе три работы оттуда показаны на нынешней выставке, одна — впервые.

Самая старая работа на выставке — рисунок неизвестного австрийского художника «Три волхва» 1430 года. Анонимность для того времени естественна: работа была, скорее всего, парной (должен был быть еще один лист — с Мадонной и младенцем и со Святым Иосифом). Судя по всему, это был проект резного скульптурного алтаря.

Вместе с этим рисунком выставку открывают другие произведения XV века — например, работы известного художника Мартина Шонгауэра. Сюжеты — набросочны: отдельные образы, головы, ракурсы, одежды, руки, головы. Заметно, что в то время большая часть сюжетов были на христианские мотивы: это было востребовано. Но были и исключения: среди них — рисунок Людвига Шонгауэра, брата знаменитого Мартина.

«Они были приблизительно ровесниками, но Мартин был более знаменитым. Людвиг остался в его тени, но он тоже выдающийся художник и интересный мастер, — рассказывает один из кураторов выставки Наталья Сэпман, хранитель коллекции рисунков немецкой школы XV-XVIII веков. — И его рисунков до нас дошло около десяти (столько ему в мире приписывается), то есть это очень-очень редкая вещь. И здесь — светский сюжет, аллегорический, который пришёл в изобразительное искусство из литературы, из эпоса. Изображены дикие люди, которые, считалось, населяют леса, являются олицетворением дикой силы. Их любили использовать в различных рисунках, очень любили использовать в геральдике, потому что считалось, что это символ мощи, в том числе и владельца герба, рядом с которым такие люди изображались. У Людвига Шонгауэра — это семья с ребёнком, которая скачет на лошадях. И здесь он опирается на гравюры своего знаменитого брата — у того есть тоже светский сюжет (он представлен на выставке рядом. — Прим. ред.): «Крестьянская семья, отправляющаяся на рынок». Видно, что Людвиг подсмотрел у Мартина и композицию, и даже, если приглядеться, типажи».

Следующий зал выставки посвящен в основном творчеству Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха Старшего, но и здесь есть один менее известный их современник — Ян Юст ван Калькар.

«Это просто уникальный графический памятник, — показывает Наталья Сэпман на рисунок «Рождество Христово». — Он очень большой, таких рисунков немного, и он, скорее всего, является так называемым демонстрационным рисунком, потому что известна картина, которая довольно точно по этому рисунку исполнена, с небольшими отклонениями. И, вероятно, это был тот лист, который художник демонстрировал заказчику, когда тот принимал решение о работе. Сама картина находится в Мариенбаде».

Дюрер, в отличие от коллег, любил рисунок как самостоятельное произведение, которое не шло в дальнейшую работу. Тем не менее, Эрмитаж может похвастаться и прикладными его работами. Среди них — серия небольших круглых изображений «Подвиги Геракла», где с невероятной точностью исполнены все детали, включая пейзажи.

«Долгое время специалисты считали их самостоятельными произведениями, созданными для какого-нибудь коллекционера, любителя, но потом удалось их сопоставить с камеями, которые исполнялись на раковинах, — комментирует Наталья Сэпман. — И был даже обнаружен кубок, украшенный камеями, на котором были представлены все 12 подвигов (вообще серия состоит из 12 рисунков, у нас в собрании — 6 из них). Этот кубок был найден в Чехии, в Богемии, в начале XX века, но, к сожалению, он был оттуда украден в 1920-е годы. Сейчас неизвестно, где он находится, но есть его фотографии, которые это подтверждают. И есть отдельные камеи (в том числе одна из них хранится в Эрмитаже), исполненные по этой серии с каких-то других предметов прикладного искусства».

Что касается рисунков Лукаса Кранаха Старшего — их ему приписывают 153 во всем мире, поэтому то, что Эрмитаж может их показать, тоже стоит ценить. Среди них — рисунок распятия: вероятно, для будущей деревянной скульптуры (об этом можно судить по нанесенной на лист масштабной сетке).

«Мы не знаем, были ли Кранах и Дюрер знакомы лично, хотя между ними всего год разница [в возрасте], они практически ровесники... но мы понимаем, что Кранах пристальным образом смотрел на всё, что делал Дюрер. Это отражалось и в выборе сюжетов, и в том, как он эти сюжеты трактовал», — вступает в разговор другой куратор выставки, Светлана Мурашкина, хранитель коллекции немецкой гравюры XV-XVIII веков.

Один из примеров тому — изображение Иоанна Златоуста, когда Кранах вслед за Дюрером смещает акценты, ставя на передний план не кающегося мужчину, а дочь императора с ребенком на руках — так, как композицию выстроил Дюрер.

«Иоанн Златоуст — это реальный исторический персонаж, но его жизнь в эпоху Средневековья обросла какими-то странными подробностями, которые никакого отношения к реальной жизни этого святого не имели, — объясняет Светлана Мурашкина. — Существовало сочинение «Золотая легенда» Иакова Ворагинского, где собраны истории о святых. Всё, что мы знаем про Марию Магдалину, про Святого Христофора — оттуда. И в «Золотой легенде» есть рассказ, что когда Иоанн Златоуст был отшельником, удалился от земных соблазнов, случайно в уединенное жилище, где он находился, пришла заблудившаяся дочь императора. И он, не выдержав искушения, соблазнил её. После этого он раскаялся, дал обет, что будет ползать на коленях и есть траву, пока не получит прощения. Этот сюжет Дюрер берёт, причём поступает странным образом: он Иоанна Златоуста отодвигает на дальний план».

Светлана Мурашкина обращает внимание, что эта работа Дюрера — один из первых подходов к проблеме изображения человеческой фигуры в Германии: художник сокрушался, что рисовать тело в Германии не умели, и написал трактат о пропорциях. К слову, одним из наглядных иллюстраций действий Дюрера как теоретика стала его гравюра «Немезида», также присутствующая на выставке. На ней богиня возмездия изображена обнаженной (местами заметно, что для расчета пропорций художник использовал циркуль). Но эта работа также оставляет массу загадок для исследователей. То, что изображена именно Немезида, мы знаем из дневника самого Дюрера. Вот только до него эту античную богиню не изображали.

«Не было никакой иконографии изображения Немезиды, и вообще не было принято Немезиду изображать, и как её изображать, было непонятно, — обращает внимание Мурашкина. — И Дюрер берёт иконографию Фортуны: она балансирует на шаре и держит в одной руке кубок как награду для достойных, а в другой руке — узду для обуздания недостойных».

Однако обнаженной ни Немезиду, ни Фортуну ни в Средних веках, ни в античности не изображали (дама-то достойная!) А у Дюрера Немезида — еще и с крыльями.

«Дюрер придумывает свою иконографию, появившуюся в результате разговоров с кругом нюрнбергских гуманистов, — продолжает куратор. — У самого Дюрера не было классического образования, он не учился в университетах. Все набирал самостоятельно из литературы и из разговоров с друзьями, потому что один из ближайших друзей Дюрера, Виллибальд Пиркхеймер, был одним из самых образованных людей Нюрнберга того времени.

И в образе обнаженной Немезиды есть еще такой подтекст: богиня парит над миром, властвует над ним, он лежит под ее ногами. И обнажённая фигура нам намекает на искушение, на власть этой богини, а жест, которым она протягивает кубок, очень похож на жест Вавилонской блудницы в «Апокалипсисе» Дюрера, где блудница сидит на звере и так же поднимает чашу. Так что, возможно, здесь ещё проходит подтекстом очень популярная тема того времени — конца XV - начала XVI века — о соблазнах мира, о женской власти, от которой хорошего не жди, и об опасностях, которые таит искушение».

В том же зале, где и Дюрер с Кранахом, представлены рисунки Ганса Гольбейна Старшего (1460/65–1524): «Успение Марии» (проект створки алтаря, сама створка — в мюнхенской Пинакотеке) и портрет двух юношей. Гольбейн считается великим портретистом, но дискуссия о том, кто именно изображен на парном портрете, еще идет.

«Самая притягательная версия, которая у нас тоже с вопросом обозначена — что это сыновья художника, Амброзиус и Ганс Гольбейн-младший, который тоже стал в дальнейшем знаменитейшим художником и гравером (и его гравюры у нас представлены в другом зале). А внизу — Аугсбург, родной город Гольбейнов», — рассказывает Наталья Сэпман.

Интересно, что рисунок исполнен серебряным карандашом — но на практике выглядит коричневым.

«Острый серебряный наконечник затачивался, его припаивали к металлическому держателю, очень часто красиво украшенному (иногда он заканчивался какой-нибудь статуэткой Мадонны) — это считалось очень красивым, богатым средством рисования, — продолжает куратор. — Но серебряный карандаш, если вы просто серебром по бумаге проведёте, следа особого не оставит, поэтому бумага требовала специальной подготовки. Делался сложный раствор: перемалывались кости (обычно рыбьи), смешивались в клеевую массу с каким-нибудь клеящим веществом, и раствор наносился на бумагу, ее пропитывал. А когда бумага высыхала, получалось рисовать серебряным карандашом, немножко продавливая линии на этом растворе. Он давал красивую серебряную краску, которая со временем получала такой коричневый оттенок».

Это не единственная необычная техника, представленная на выставке. Посмотрев третий зал, с работами художников Дунайской школы (также современников Кранаха — по словам Сэпман, вознесших пейзаж на новый совершенно уровень и превративших его в самостоятельный жанр), можно в четвертом зале встретить рисунок, выполненный углем. В отличие от серебряного карандаша, рисовать углем было, конечно, просто, на любой бумаге, но зато он легко размывался. Для фиксации изображения также был придуман клеевой раствор, но — научиться делать такое у художников вышло не сразу. Конкретно эта работа — проект створки алтаря с Иоанном Богословом (сам алтарь в Кельне) — выполнена Георгом Пенцем, учеником Дюрера. И до середины ХХ века считалась работой самого мастера.

«Важно, что у нас подобралась настолько замечательная коллекция, что мы можем представить не только почти все самые знаменитые имена XV-XVI века, но и все техники рисунка», — подытоживает Наталья Сэпман.

Выставка открыта до 29 сентября.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».