Видеть свечение всего мира в одной искре, как видела героиня Бьорк в фильме «Танцующая в темноте», — это и про Сьона, современного исландского поэта и писателя, сочинившего текст песни «I've seen it all» для упомянутого фильма и номинированного за неё на «Оскар», и про театрального режиссера Яну Тумину, поставившую в крошечном независимом «Открытом пространстве» роман Сьона «Скугга-Бальдур», в котором на 150 страницах умещается целая исландская сага.

Спектакль «Камень. Зверь. Человек», по форме больше похожий на магический сеанс, чем на театральное представление, с точки зрения собственно истории выстроен так же, как книга.

Действие начинается с эпизодов зимней охоты на лису большого мастера по этой части — сельского священника Бальдура Скуггасона, вполне нейтральных — без личностных характеристик: человек vs природа, как во всяком мифе. Потом сюжет отматывается сначала на три дня, а затем на 15 лет назад. А в финальной части возвращается в настоящий момент, и охота продолжается, но после двух развёрнутых флешбэков взгляд на охотника меняется радикально.

Образ Скуггасона словно бы подсвечивается изнутри жуткими деталями его биографии, вполне реалистичными, но при этом остается в лоне мифа с его чудесами и чародействами. И даже антагонист охотнику подбирается из разряда архетипов, но не из сектора силы (к которому психологи относят образ охотника), а из сектора мудрости: это травник, чей устойчивый образ в древних легендах и сказаниях предстает как целитель и спаситель. То есть как в книге, так и в спектакле напряженное столкновение происходит между мудростью и силой, и это абсолютно сегодняшняя драматургия.

Стремление подавить мир вокруг, заставить служить собственным интересам в сегодняшних реалиях трактуется автором необъемного, но переполненного смыслами романа как абсолютное зло. И создатели спектакля с исландцем солидарны. Но команда Яны Туминой выстраивает свою образную систему, которая обращается не к рассудку зрителя, а с головой погружая его в гипнотически притягательный ритуал.

Начинается всё с необязательной, вроде бы псевдонаучной болтовни трех человек на сцене — Тараса Бибича, Аллы Данишевской и Анны Будановой — о происхождении Вселенной. О первоначальном состоянии плазмы, переходе в новую фазу через разрыв прежних связей говорит Тарас, придерживаясь научной терминологии, а женщины вдруг, вне всякой связи с его логикой, заявляют, что электричество — строительный материал Вселенной, а свет — проявление оного, что и книга Моисеева доказывает, а стало быть, Бог есть существо из света и всемирной церковной миссией должно быть проведение света (то есть Бога) в каждый дом.

Вопрос, сможет ли сияние электролампочек проникнуть в душу человеческую, остается открытым, но его стоит запомнить, потому что в пространствах, которые создает режиссер Яна Тумина, прямо по Овидию, все изменяется, но ничто не исчезает. И тот факт, что, когда гаснет общий свет в зале, именно свет — удивительный театральный свет Василия Ковалева и Сергея Иванова — становится той базовой субстанцией, из которой ткется материя спектакля, ощущается совершенно закономерным и осмысленным.

Свет превращает маленькую полку со склянками в правом дальнем углу в подмигивающий озорными огоньками уголок алхимика, хотя там всего-то заваривают чай в стеклянных чайниках. Свет обрушивается на сцену густой пеленой, в мгновения ока поглощая человеческие фигуры и предметы. Свет тусклой лампочки над квадратным столом у самого первого ряда выхватывает из мрака три склоненных человеческих лица и их руки, творящие прямо на столе театр из подручных средств — камней, искусственного снега, стекла и бумаги. При этом световая субстанция словно пропитана звуками, местами похожими на гулкий плеск капель, падающих в глубокий колодец или нечто (мастерская работа композитора Владимира Мамаева).

Всего в спектакле заняты четыре актера, играющие десятки героев Сьона — зверей, людей, стихии. Четвертый артист — Александр Балсанов — до поры тушуется среди публики, но откликается на предложение троих героев выпить свежезаваренного чаю. На сцену он буквально врывается, по-хозяйски берет чашку, каким-то плоским предметом, возможно ножом, дробит кусок сахара на листке бумаги, а потом отправляет сахар в чашку, а бумагу в рот. Если добавить — для тех, кто не в курсе, — что выглядит Балсанов чрезвычайно фактурно, примерно как бурятский шаман, то нетрудно догадаться, что роль охотника досталась именно ему.

И если вы подумали, что бумага на сцене — съедобная, как в цирке, то вовсе нет. В театре Яны Туминой фокусы, не требующие работы воображения, не приветствуются. Здешняя логика метаморфоз посложнее. Белый бумажный шарик, вынутый охотником изо рта и оставленный на столе, незаметно подменится на камушек, станет «куклой» охотника, с которой будет управляться Тарас Бибич, пока не придет его черед появляться на сцене в качестве травника Фридрика.

Когда охотник в погоне за лисой попадет в снежную бурю в горах, Бибич взгромоздится на стол и устроит метель, на наших глазах вытаптывая ногой клубы снега из старинных мехов, и они будут не по-оперетточному сыпаться сверху, а подниматься снизу, спеленывая человека, бросившего вызов природе. Камешек же Тарас будет вращать на веревочке, показывая, как охотник, стоя на месте, раскачивается из стороны в сторону, чтобы метель, заметая его, создала вокруг него непродуваемый кокон-скорлупу: тогда можно будет и не замерзнуть, и нормально дышать.

А охотник-Балсанов появится на сцене в кожаных аутентичных одеждах (костюмы в спектакле, включая уникальные шапки лисиц с двумя углами, смахивающими на ушки, их прямые терракотовые платья и одежду разных оттенков зеленого у героев Бибича, — выдающаяся работа Натальи Корниловой), когда метель закончится и герою потребуется разбить снежный кокон и выбраться на свет. Охотник-Балсанов будет в полутьме раскачиваться на канате и бить ногами в стену — и после «настольного театра», где роль лисы, которая раздваивалась, путая охотника, играли два перышка в руках актрис, обычный человек в полный рост и впрямь покажется исполином.

Охота продолжится вместе с театральным волхвованием. Оказавшись рядом в световом луче, Буданова и Данишевская, мало похожие друг на друга в жизни, вдруг покажутся сестрами-близнецами, единой лисой-оборотнем, которая сыграет решающую роль в этой истории: неслучайно титульный лист программки представляет собой лицо, сложенное из половинок лиц актрис. Потом лиса и охотник снова сольются с камнями на долгие часы, которые в театре продлятся мгновения. Охотник выстрелит в приподнявшую голову лису — и тогда в луче света появятся четыре окровавленные женские ладони, символизирующие точку невозврата.

От выстрела история резко шарахнется назад, постепенно превращаясь в натуральный детектив. Тут театр объектов на время сменится актерским, но без трюка тоже не обойдется.

Тарас Бибич проявит чудеса лицедейства, без малейшего грима и практически одновременно исполняя две роли: деревенского дурачка Хаулфдауна, который приехал по поручению священника Бальдура Скуггасона забрать то, что он никак не может вспомнить, и Фридрика-травника с хуторка Брехка в долине. Поведав залу о своей невесте Аббе, живущей до поры у Фридрика, персонаж в ярко-зеленой вязаной шапочке, надвинутой почти на самые глаза, глядящие на мир с детской доверчивостью, проскользнет в дверной проем слева, за которым раздаются гулкие удары молотка о дерево, и тотчас же оттуда возникнет подтянутый брюнет в жилетке, который отправится заваривать гималайский чай «Дарджилинг», попутно сообщая своему молодому гостю (и зрителям) подробности сбора листьев для этого напитка.

«Уголок алхимика» вновь заиграет праздничными огоньками, но ненадолго: таинственные удары за стеной окажутся забиванием гвоздей в крышку гроба. Прозрение Хаулфдауна о том, что в гробу находится тело его невесты Аббы, сыгранное актером так, словно у этого огромного ребенка внутри рухнула несущая опора его личного мироздания и на его открытом лице отпечатался весь ужас катастрофы, — лишь побочный, сентиментальный эффект этой маленькой смерти. Глобальные же ее последствия сложно с первого раза охватить рассудком.

Для этого как минимум и спектаклю, и зрителям, требуется пробурить толщу времени еще на полтора десятилетия вглубь, когда Абба очутилась на маленьком хуторе Брехка. При этом стремительность событий такова, что автор этих строк ощущал себя в зале, как кэрролловская Алиса, летящая с ускорением внутри кроличьей норы.

Центральная героиня сюжета Абба так и не появится в пространстве действия, зато в полутьме сцены под лампочками, мигающими на длинных проводах, будут возникать люди и предметы, связанные с ней нитями драматического напряжения.

Вот священник Дальботненской церкви Бальдур Скуггасон, ощупывающий жадными пальцами каждую купюру из тех 33 крон, что присланы травником за обряд похорон Аббы (тут эффект крупного плана создается исключительно выразительностью рук Александра Балсанова).

Вот грузовой корабль, потерпевший крушение у берегов Исландии, — огромная тень на занавесе и крошечная моделька с мачтами в человеческих руках: на нем за бочками с «горючим жиром» местные жители (их гротесково, в стиле малых голландцев, изобразят все те же две актрисы) обнаружат Аббу — девочку-подростка с синдромом Дауна, которую матросы, приковав цепью к опорной балке, использовали самым грязным образом.

А вот крошечное окошко курятника в левой стене, куда кухарка свояка рейкьявикского пристава (искрометное эпизодическое создание Аллы Данишевской) протянет плошку с едой для уже арестантки Аббы, — именно в тот момент, когда мимо будет проходить элегантный джентльмен по имени Фридрик Б. Фридйоунссон, выпускник Копенгагенского университета, факультета естественных наук, приехавший в Исландию разобраться со скудным родительским наследством, но после встречи с Аббой оставшийся здесь навсегда. Это еще один феноменальный эпизод Тараса Бибича, чей герой просто смотрит в окошко, а лицо его, словно магическое зеркало, отражает одну за одной две полярные эмоции — боль от созерцания столь тяжкого человеческого несчастья и «удвоенное счастье мира», когда Абба улыбнулась, заметив его слезы, протянула руки к его лицу и произнесла «Фурру амх-амх», что на языке Аббы значит «хороший человек».

А вот снова наш колоритный святой отец, уткнувшийся носом в Библию и сурово глаголящий: «Божье слово должно доходить до ушей паствы, не прерываясь воплями придурков», после чего Абба, единственной радостью которой было принарядиться в воскресный день и невпопад подпевать на службе, была навсегда изгнана из церкви.

Эти и десятки других изобретательных образов, возникающих как видения в световой дымке, наполнившей пустое театральное пространство, будто бы плавают в едином бульоне-плазме, и по мере движения спектакля к финалу все уплотняются, так что весь сюжет колоссальной саги сжимается в сверхтвердый небольшой предмет вроде камня, с которого и началось действие.

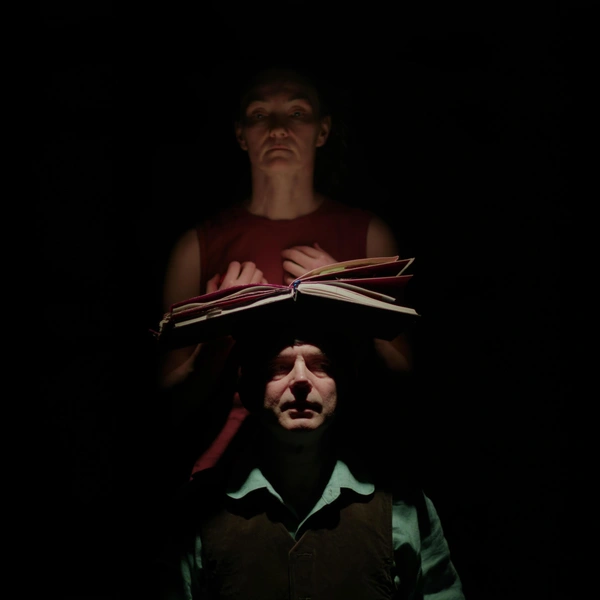

Самой неожиданной и мощной по воздействию метафорой окажется книга Аббы — фокус из разряда «Вещи могут рассказать о людях гораздо больше, чем люди о вещах», который нередко применялся в Инженерном театре АХЕ, где Яна Тумина начинала свой театральный путь как актриса и режиссер. Огромный фолиант, который так напоминает любимые всеми детьми на свете книжки-игрушки, где на каждой странице все открывается-закрывается, складывается-раскладывается, вынимается-прячется, и который три актера листают перед зрителями, состоит из «артефактов» Аббы — птичьих перьев, что она любовно собирала, живя у Фридрика, гербариев, деталей одежды. Этот немудреный эпизод равноценен путешествию в мир Аббы, вмещающий всю возможную яркость красок.

Что удивительно — и для публики не меньше, чем для Фридрика, — ни жестокость людей, ни страдания, которые условно нормальный человек вряд ли смог бы вынести, не заставили эти краски для Аббы потускнеть. Это обстоятельство не помешало Фридрику усиленно искать виновника страданий солнечной женщины.

Тут в размеренную логику мифа неожиданно, но вполне органично вклинивается социальный пафос, а действие обретает привязку к очень конкретной дате — 1866 году, когда в журнале «London Hospital Reports» некий Джон Лэнгдон Хэйдон Даун опубликовал статью, объясняющую появление «дефективных» детей не хромосомной, а расовой причиной. Цитируя эту статью, Бибич выпрямляет и зачесывает набок свою темную челку и добавляет в речь лающих интонаций. Но и без этих слишком уж конкретных отсылок понятно, что за полтора прошедших века пещерный расизм никуда из человеческих мозгов не делся, а борьба гуманистов со столь абстрактным преступником на данном историческом этапе зашла в тупик. Что вовсе не означает, что конкретный сокрушитель законов человечности не может быть наказан.

Раскрывать все результаты расследования Фридрика-травника в данной ситуации, пожалуй, тоже было бы преступлением — так что не стану мешать потенциальным зрителям получать максимум наслаждения от спектакля. Скажу лишь, что если в книге Фридрик ради наказания врага прибегает к магии, то в этически безупречном спектакле Яны Туминой — точно следует цитате из Овидия из разгаданной им головоломки Аббы: «Груз становится легким, если несешь его с покорностью». Вся его «алхимия» — это чай «Джарджилинг» и колоссальное желание восстановления пошатнувшейся гармонии мира. И этот запрос оказывается услышан, о чем свидетельствуют интенсивные пульсации «силы света» под театральными сводами и пропажа местного священника во время схода снежной лавины, вызванной его же роковым выстрелом.

А еще на спектакль необходимо идти, чтобы увидеть уникальную куклу полярной лисы, вместившую в себя образ завихряющейся метели; услышать, как оглушительно может прозвучать в театре выстрел, произведенный без каких-либо технических средств, но осмысленный как катастрофа; стать свидетелями предсмертного танца охотника с лисой — Анной Будановой, которая воскресла из камня, чтобы превратить предсмертные ведения охотника в настоящий ад возмездия. А кроме того, создатели спектакля обещают устроить в одном из фойе театра выставку артефактов, не вошедших в спектакль, но способных ощутимо расширить его пространство.

Жанна Зарецкая, специально для «Фонтанки.ру»

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».