История |

Стальной характер

Обуховский завод создал российское сталеварение, построил первый советский авиадвигатель и сумел повернуть ангела на шпиле Петропавловской крепости. В 2020 году предприятие с 157-летней историей отмечает особый юбилей — 200 лет со дня рождения основателя, ученого-металлурга Павла Обухова.

Три товарища

Обуховский завод был создан 16 мая 1863 года по соглашению с Морским министерством, однако у его истоков стояло товарищество из трех частных лиц: металлурга Павла Обухова, промышленника Николая Путилова и купца Сергея Кудрявцева. Александр II выделил под новое производство часть земли бывшей Императорской Александровской мануфактуры с жилыми зданиями и строениями.

Основной задачей завода являлось производство стали для изготовления артиллерийских орудий. Государству необходимо было срочно перевооружить армию и флот, но замена устаревших бронзовых пушек на зарубежные разработки обошлась бы казне в копеечку. Требовалось импортозамещение.

Завод построили очень быстро. Уже 17 апреля 1864 года он выдал первые 294 пуда стали, а 12 мая в присутствии императора отлили болванку для восьмифутовой пушки. Запуск полноценного производства занял около года. В процессе членам товарищества пришлось взять у Морского министерства ссуду для закупки оборудования за границей, и до погашения долга работа Обуховского сталелитейного и орудийного завода (ОСЗ) находилась под контролем этого ведомства.

Из обуховской стали изготавливали не только артиллерийские орудия, но и колеса, шины и оси для железнодорожных вагонов; броню и детали паровых машин для судов; хирургические, чертежные и слесарные инструменты, а также стволы и магазинные коробки для винтовки системы Бердана. Более того, российский металл начали продавать в Англию и Германию, так как по качеству он не уступал зарубежному, но при этом был в несколько раз дешевле.

Казенный расчет

В 1886 году завод был передан в государственную казну с выкупом акций у владельцев. Это было рентабельное и отлично оснащенное предприятие, включавшее пять мастерских (тигельную, сталелитейную, молотовую, чугунно-литейную, пушечно-отделочную), а также кузницу, лабораторию, газовый завод и дровосушилку.

Даже после перехода в госсобственность завод существовал на свои средства. Поэтому мог относительно свободно инвестировать в современное оборудование, расширение мощностей, зарубежные командировки для инженеров и техников и т.д. Так, в 1905 году было основано оптико-механическое производство. Специальная мастерская выпускала прицелы, бинокли, водомеры и другие приборы. Уже на следующий год новая продукция завоевала золотую медаль на Всемирной оптической выставке во Франции.

Обуховский завод, вид с Невы, 1912 год

В 1908 году по указу Николая II за вклад в развитие Морского флота России Обуховский завод получил собственный флаг — бело-сине-красное полотнище с четырьмя якорями и буквами «О.З.». К 1913 году и своему 50-летнему юбилею ОСЗ стал одним из крупнейших орудийных и сталелитейных предприятий в России и Европе, главным конкурентом немецкой фирмы Круппа и английской Армстронга. За этот период он изготовил более 90% вооружения российского флота и более 50% армейских орудий. В том числе — легендарное орудие крейсера «Аврора».

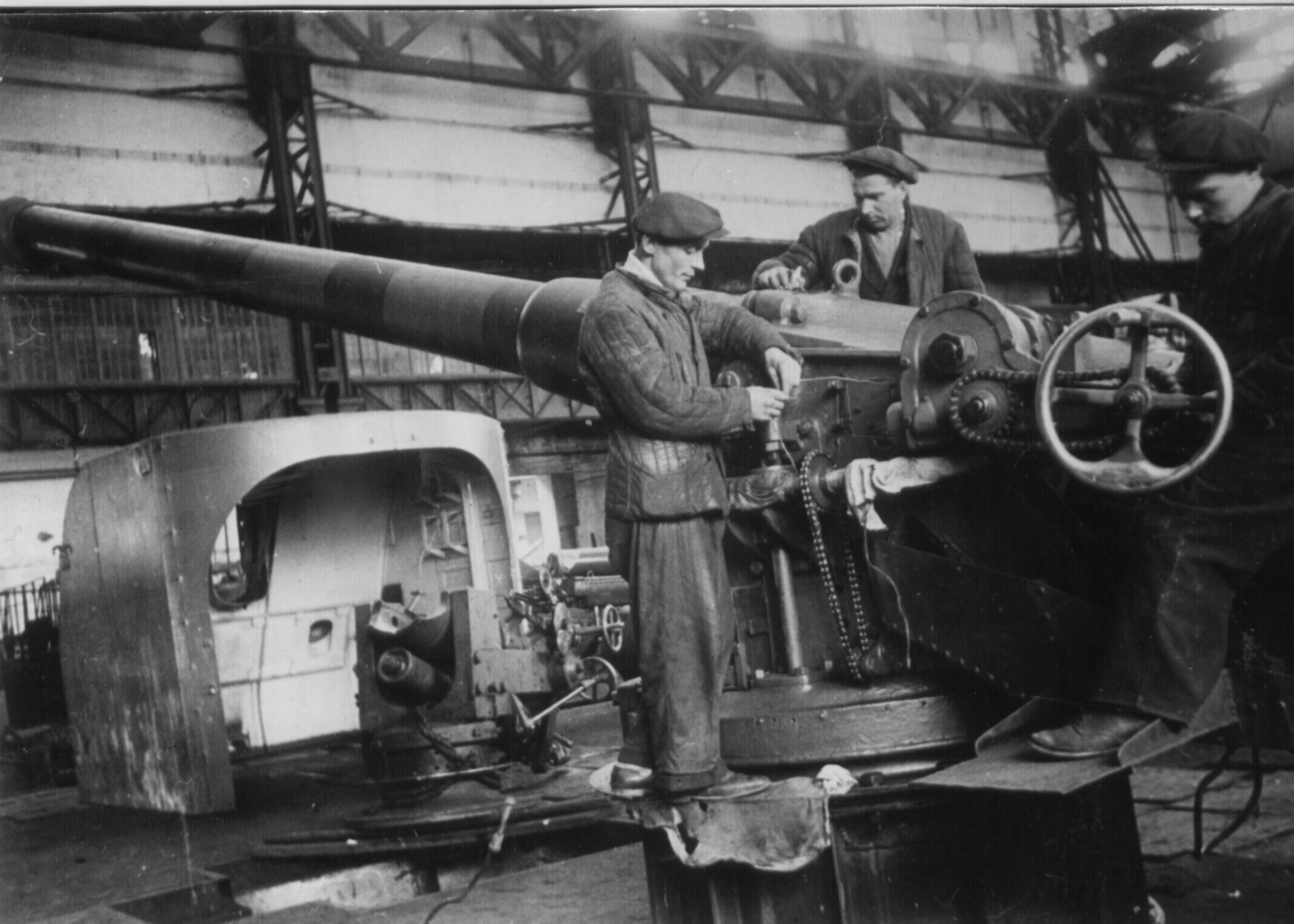

Шестидюймовое баковое (носовое) орудие крейсера «Аврора», изготовлено в 1890-х годах

В 1914 году на заводе работали более 10 тыс. человек. Для сотрудников построили каменную церковь и жилые домики, создали училище и школу, организовали библиотеку и больницу с амбулаторией.

Октябрь уж наступил

В декабре 1917 года Обуховский завод остановился, все 12 тыс. рабочих были уволены. После 2,5 месяцев бездействия производство получило первый крупный заказ в новой реальности: изготовление 1 тыс. гусеничных тракторов американской системы «Холт» с моторами мощностью 40 и 75 лошадиных сил. Три первых агрегата были завершены в 1919 году и отправлены на фронт для перевозки крупных орудий.

Трактора завода на демонстрации 1 мая 1930 года

Трактора 75 и 40 лошадиных сил в цехе

Трактора завода на демонстрации 1 мая 1930 года

Трактора 75 и 40 лошадиных сил в цехе

В 1921 году удалось возродить сталелитейное производство, а на следующий год завод получил новое имя — «Большевик», которое носил до 1992 года. К 7 ноября 1923 года здесь собрали первый советский авиационный мотор. В 1935-м создали эмблемы «Серп и Молот» с вкраплением самоцветных камней для первых кремлевских звезд — одна из них впоследствии украсила шпиль Северного речного вокзала в Москве. В 1937 году на «Большевике» изготовили стальные каркасы для светящихся рубиновых звезд.

Первая звезда Кремля с самоцветами, 1935 год

В 1929–1937 годах завод принимал участие в строительстве Магнитогорского и Кузнецкого металлургических комбинатов, поставлял тюбинги, эскалаторы и проходческие щиты для Московского метро.

Катюша и Максим

Во время Великой Отечественной войны «Большевик» изготовил более 20 тыс. бронетанковых и фугасных снарядов, 125 тыс. мин, более 90 тыс. деталей для «Катюш» и 11 тыс. деталей для пулеметов «Максим». Кроме того, было создано 30 артиллерийских батарей на железнодорожных платформах и налажено серийное производство противотанковой пушки калибра 100 мм.

Около 6 тыс. сотрудников предприятия ушли на фронт. Из числа заводских добровольцев сформировали рабочий батальон, пять партизанских отрядов, истребительный батальон и полк народного ополчения. На производстве мужчин заменили женщины и подростки, вернулись к станкам и мартеновским печам ветераны. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Несмотря на все сложности, только за июль и август 1941 года было выплавлено столько же металла, сколько за все первое предвоенное полугодие.

Сборка орудий в цехе

Первая рота 14 отдельного рабочего батальона завода «Большевик», осень 1941 года

Сборка орудий в цехе

Первая рота 14 отдельного рабочего батальона завода «Большевик», осень 1941 года

Летом 1941 года часть рабочих и инженерно-технических специалистов с оборудованием были отправлены в Сталинград, затем на Урал и в Сибирь, где они работали на нескольких предприятиях в тылу. Всего за годы Великой Отечественной войны погибли от бомбежек и умерли от голода более 4 тысяч работников завода, пали в боях — более 5 тысяч. Семь заводчан, воевавших на фронте, были удостоенные звания «Герой Советского Союза», тысячи — награждены медалями. А 16 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета и сам завод «Большевик» получил орден Красного Знамени — «за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску артиллерии для Красной армии и военно-морского флота в условиях блокады города Ленинграда».

Шаг в космос

Ущерб, который нанесли заводу война и блокада, был огромным. Ремонт цехов и восстановление производства завершились лишь к концу 1948 года. К этому времени завод освоил выпуск нефтекачалок для химической промышленности, возобновил изготовление тюбингов для Московского, а затем и Ленинградского метро. В 1957 году были автоматизированы мартеновские печи, что облегчило труд сталеваров и сделало его производительней.

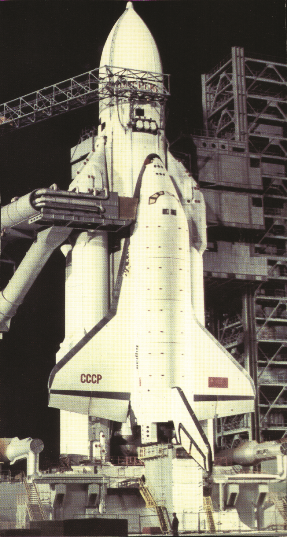

«Энергия-Буран»

В 60-х и 70-х годах на «Большевике» создавались пусковые установки зенитных и крылатых ракет «Сопка», «Шторм», С-300Ф «Форт», контейнеры для межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования. Также производилось оборудование для ядерных реакторов Ленинградской, Игналинской, Курской АЭС. В конце 70-х ОКБ завода начало разработку стартовых систем ракеты-носителя «Энергия».

В 80-х предприятие продолжало выпускать сталь разных сортов, стальное и цветное литье, поковки и штамповочные изделия, валы для судов, глубинные штанговые насосы для нефтедобычи, узлы и детали для АЭС, сельскохозяйственную технику.

В 80-х предприятие продолжало выпускать сталь разных сортов, стальное и цветное литье, поковки и штамповочные изделия, валы для судов, глубинные штанговые насосы для нефтедобычи, узлы и детали для АЭС, сельскохозяйственную технику.

Также завод производил антенные системы дальней космической связи с диаметром зеркала до 70 метров, а в 1982 году изготовил наземное оборудование для космической системы «Энергия-Буран».

Обухов возвращается

В 1992 году, через 70 лет после переименования, предприятие снова стало Государственным Обуховским заводом (ГОЗ). Несмотря на трудности, которые испытывала промышленность после распада СССР, он продолжал работать, стараясь сохранить кадры и производственные мощности. В 1996 году предприятие завоевало несколько международных наград за качество: Х Юбилейную золотую Европейскую награду (Франция) и ХХI Международный приз (США). Кроме того, завод получил немецкий сертификат качества TUV.

Помимо производства традиционной машиностроительной продукции предприятие выполняло и уникальные заказы для Санкт-Петербурга. ГОЗ хромировал шары для Пулковской обсерватории, оцинковал оси Ростральных колонн и восстановил утраченную технологию изготовления подшипников поворотного устройства ангела на шпиле Петропавловской крепости.

В 2002 году завод был включен в Концерн ПВО «Алмаз — Антей», а в 2003 году ФГУП «Государственный Обуховский завод» преобразовали в ОАО «ГОЗ Обуховский завод». В 2004 году Указом Президента РФ завод был внесен в список 100 наиболее важных стратегических предприятий страны. В 2008 году на базе ГОЗ был создан уникальный оборонно-промышленный технопарк, объединивший семь ведущих петербургских предприятий концерна «Алмаз-Антей».

Обуховский завод, вид с Невы, 2020 год

Сегодня Обуховский завод — одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Наряду с гражданской продукцией для атомной энергетики, судостроения и других отраслей предприятие проектирует, производит и обслуживает различные системы вооружений и военную технику.

Традиционными заказчиками завода являются флот, авиация, ракетные войска, военно-космические силы. Оборудование для ракетных комплексов, пусковые и антенные установки, системы амортизации — это лишь часть его продукции. Техника, спроектированная и произведенная на Обуховском заводе, успешно эксплуатируется в России и за рубежом.

Материал подготовлен специально для АО «Концерн ВКО "Алмаз – Антей"»

Автор: Мария Семенова

Редактор/корректор: Елена Виноградова

Координатор проекта: Елена Рожнова

Фото предоставлены пресс-службой концерна «Алмаз-Антей»

Верстка: Ольга Голубева

Автор: Мария Семенова

Редактор/корректор: Елена Виноградова

Координатор проекта: Елена Рожнова

Фото предоставлены пресс-службой концерна «Алмаз-Антей»

Верстка: Ольга Голубева

Просмотров: 14021